На одном из островов Венецианской лагуны строители наткнулись на огромную братскую могилу. Три года назад венецианские рабочие собирались возводить фундамент для постройки нового городского музея. Музей, по задумке властей, должен был находиться на восточном берегу острова Лаззаретто-Веккьо – одного из сотни островов Венецианской лагуны, расположенного на юге, в паре миль от знаменитой площади Святого Марка. Однако в ходе работы итальянцы наткнулись на человеческие кости. Работы по возведению фундамента пришлось прекратить, и вместо экскаваторов к раскопкам приступили археологи, сообщает Газета.Ru.

«Нас вызвали, чтобы мы изучили раскоп, а также спасли то, что еще можно спасти», – рассказал археолог Винченцо Гоббо, представляющий University Ca" Foscari, Венеция.

По словам учёных, они нашли останки более полутора тысяч жертв бубонной чумы, а также 150 ящиков с различными артефактами, которые также имеют отношение к эпидемиям. Например, среди останков людей лежали черепки глиняной посуды, монеты, драгоценности и даже женское белье.

Остров Лаззаретто-Веккьо можно считать первой в мире лечебницей, предназначенной для карантина. Венецианский лазарет начал работу во время вспышки чумы 1485 года. Тогда город оказался не готов к такому стремительному распространению болезни: жертвами инфекции оказалось множество людей, среди них глава Венецианской республики, 72-й дож Джованни Мочениго (1408 - 14 сентября 1485 гг.).

Правительство республики начало строительство общественного лазарета на острове Лаззаретто-Веккьо. В то время остров носил имя Святой Марии из Назарета, однако люди часто называли его просто Nazarethum или Lazaretum. Второе название среди широких масс преобладало (оно ассоциировалось с именем библейского нищего, которое буквально означало «божья помощь», а также со святым, воскрешенным Иисусом и после в течение 30 лет епископствовавшим на Кипре). В конце концов так и возникло современное название «лазарет».

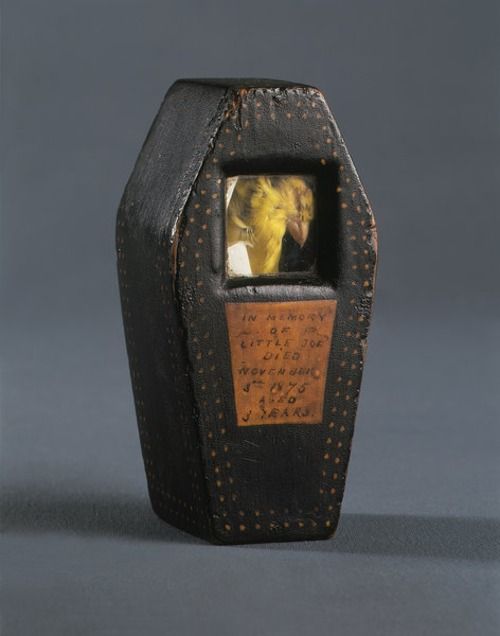

Фактически существование острова-лазарета спасало город на воде, который всегда находился в зоне инфекционного риска. Сюда привозили людей, у которых врачи диагностировали чуму. Изоляция больных позволяла остальным жителям города оставаться в относительной безопасности. «Как только врачи диагностировали болезнь, человека отвозили на остров. Там все пациенты содержались вплоть до своего выздоровления. Умерших хоронили на территории острова», – рассказала антрополог Луиза Гамбаро из Университета Падуи.

По словам исследователей, лазарет был рассчитан на многократное «использование», поэтому он работал во время всех вспышек чумы, которые поражали город в течение XV–XVI столетий.

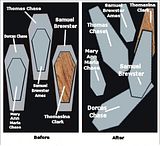

По этой же причине раскопанное массовое захоронение состоит из нескольких культурных слоев, каждый из которых соответствует времени возникновения очередной эпидемии.

Наиболее старые слои, захоронение в которых относится к концу XV века, представляют собой длинные прямоугольные траншеи. Тогда при похоронах персонал лазарета соблюдал обряд: скелеты в этих траншеях расположены ровно, и каждый из них обёрнут в саван. Более поздние могилы XVI века представляют собой простейшие ямы, в которые людей просто сбрасывали с тележек.

«Эпидемия чумы, охватившая Венецию в XVI столетии, была намного страшнее, чем все вспышки заболевания, случавшиеся в городе до этого. В лазарете острова, судя по источникам, каждый день умирали до 500 человек, и в таких условиях похоронные бригады просто не успевали должным образом позаботиться о жертвах», – объяснил Винченцо Гоббо.

Как показал анализ обнаруженных в захоронении останков, сюда привозили всех людей, которым доктора ставили страшный диагноз: в могиле обнаружены кости мужчин, женщин, детей. Найдены останки выходцев из Африки и Азии, что в очередной раз свидетельствует о том культурном многообразии, которым славилась Венецианская республика.

«Для персонала лазарета не имело значения происхождение пациента. Неважно, был ли тот или иной больной представителем знати или бедняком: он должен был находиться на острове вплоть до выздоровления, а в случае смерти всех хоронили вместе, не делая исключений ни для кого», – отметила Гамбаро. Условия содержания в лазарете также одинаковы для всех поступивших больных.

«Это было похоже на ад… Зачумлённые лежат втроём или вчетвером на одной койке», – писал венецианский хронист XVI века Рокко Бенедетти. По словам летописца, «похороны» продолжались весь день без перерыва. Иногда умирающих и тех, кого из-за слабости принимали за мертвых, сбрасывали в братские могилы вместе с полуразложившимися трупами, ужасался Бенедетти.

Некоторые пациенты Лаззаретто Веккьо выживали. Таких людей венецианские медики переводили на соседний остров Лаззаретто-Нуово, где им предстояло окончательно поправиться.

Сейчас городские власти предполагают продолжить работы по возведению городского музея на острове Лаззаретто-Веккьо, который откроется в 2010 году. Артефакты и человеческие останки перевезут на соседний Лаззаретто-Нуово. Здесь археологи их каталогизируют и создадут хранилище. Ученые уже предвкушают, как по анализу зубов и костной ткани они узнают, что ели и чем болели венецианцы в Средние века и в эпоху Возрождения.

Результаты раскопок и последующих исследований появятся в новом музее на Лаззаретто-Веккьо, благодаря строительству которого археологи и антропологи уже увидеть некоторые подробности жизни прежней Венеции.

*** UPD 2014

Венеция продаст "остров чумных призраков" в интернете ©

Итальянское правительство в рамках программы по сокращению госдолга выставляет на онлайн-аукцион знаменитый остров Повеглия в Венецианской лагуне. Правда, знаменит он в основном жуткими историями, поэтому его потенциальных покупателей не так просто себе представить. До 6 мая соискатели со всего мира могут делать свои предложения, оставив залог в 20 тысяч евро.

До середины XVIII века история этого острова в принципе мало чем отличается от многих других островов Венеции: его заселяли и застраивали энтузиасты, в Средние века он стал процветающим экономическим центром, специализирующимся на рыболовстве и солеварении. Однако на излете многолетнего противостояния Венецианской и Генуэзской республик к концу XIV века остров пришел в упадок, все постройки были практически полностью разрушены, население сократилось с нескольких сотен до нескольких десятков. Позже венецианские власти предпринимали несколько попыток его реанимировать, но безуспешно. Какое-то время его использовали как станцию для лодок, и наконец во второй половине XVIII века острову нашли медицинское применение.

В 1776 году Повеглия перешла под юрисдикцию венецианского магистрата здравоохранения и превратилась в своего рода КПП для товаров и людей, прибывающих в Венецию на кораблях. В 1790-х сюда как минимум дважды заходили корабли, на которых были экипажи, зараженные чумой - для них остров стал лазаретом, а также, по разным данным, и братской могилой. На протяжении XIX века остров продолжали использовать в качестве карантинной станции. В 1920-е здесь была открыта больница для душевнобольных и гериатрический центр. С конца 1960-х остров перестали как-либо использовать. Найти спонсоров на реставрацию снова не удалось, поэтому все до сих пор стоит в развалинах и запустении. Для туристов остров пока закрыт. Но это официальная или даже официозная история острова из "Википедии". Есть еще неофициальная - она куда больше будоражит любопытство и щекочет нервы.

Согласно легендарной истории, Повеглия - это настоящий "остров мертвых", где на самом деле в десятках ям захоронены тысячи трупов венецианцев, погибших от разных волн эпидемий бубонной чумы. В местной психиатрической больнице на пациентах ставили жуткие опыты, которые в итоге довели до сумасшествия главного врача, и он бросился вниз головой с одной из башен клиники. И само собой, духи всех когда-либо погибших на острове людей никуда не делись (это достоверно показывают зашкаливающие замеры на всех "духометрах"), но в качестве кошмарных призраков с нетерпением поджидают новых гостей. В самой Венеции бытует также поговорка "Когда злой человек умирает - он просыпается на Повеглии".

В общем, сегодня власти Венеции рассчитывают, что уникальный потенциал острова может быть использован в рекреационных целях. Остров планируется сдать в аренду инвесторам на 99 лет под организацию отеля. Предполагается, что инвестор, скорее всего, будет иностранный. Это уже вызвало возмущение у патриотично настроенных итальянцев, которые открыли в Facebook группу, где предлагают скинуться всем "друзьям Повеглии" по 99 евро, чтобы собрать сумму на коллективный выкуп острова в ходе аукциона.