А.Н. Бенуа о кладбище в Мартышкино

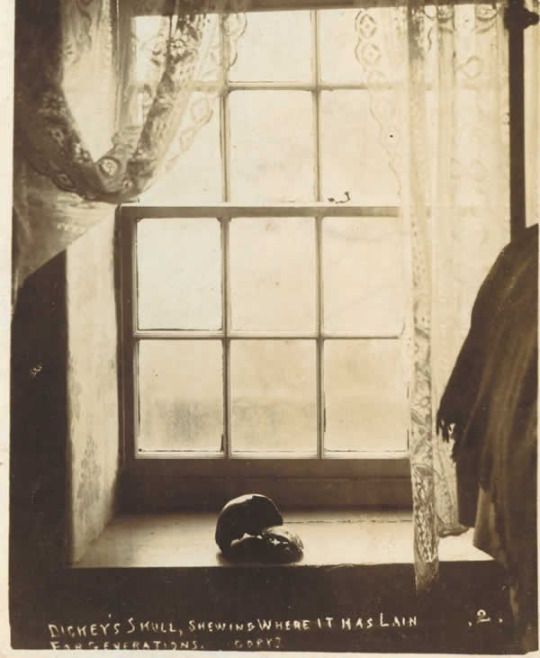

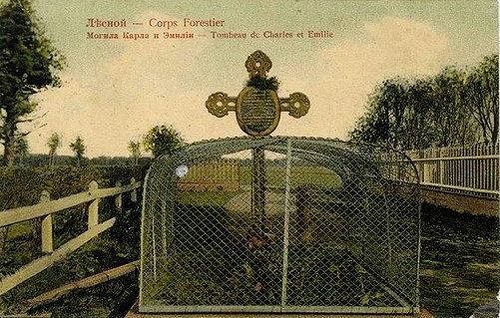

Еще одной, редкой для петербургских окрестностей диковиной могло гордиться Мартышкино. То было его кладбище, издали имевшее вид рощи с лиственными деревьями. Это кладбище было расположено вне селения, далеко от берега, за полотном железной дороги. Мартышкинским кладбищем я заинтересовался еще в юношеские годы, когда, дойдя по железнодорожной насыпи до Мартышкина, увидал в отдалении небольшое каменное здание очень необычайной архитектуры, стоявшее на самом краю обрыва среди высоких берез. Особенность этого здания заключалась в том, что над ним высился фронтон, имевший форму полого круга — характерный мотив барокко. Под этим же фронтоном виднелась окованная железом, выкрашенная в черный цвет дверь и по сторонам ее два круглых, забранных решетками оконца. Каково же было мое изумление, когда, влезши на кучу кирпичей, я увидел через одно из оконец совершенно голую, выбеленную внутренность этого домика или часовни, и в ней целую гору старинных гробов разнообразных форм и величин. Тут были и простые деревянные ящики, и железные саркофаги с гербами, и гробы до странности большие, и крошечные детские. Они громоздились в беспорядке друг на друге и занимали почти все квадратное в плане помещение. Этого открытия уже было достаточно, чтобы впасть в тот специфический “восторг”, который меня охватывал тогда при всяком соприкосновении с чем-либо таинственным, и к тому же “потусторонним”... Этот восторг еще усилился, когда, проникнув дальше в кладбище, я оказался перед памятником куда более внушительным и самого мрачного характера. Он имел форму усеченной пирамиды, покоившейся на как бы вросших в землю дорических колоннах; пирамида на четырех углах основания была уставлена задрапированными урнами. Все это из сурового, почерневшего от времени гранита. На черной же доске, пригвожденной на недосягаемой высоте к передней стенке мавзолея, значилась надпись, смысл которой, к сожалению, было невозможно угадать, так как три четверти ее бронзовых золоченых букв выпали и пропали. Достаточно, впрочем, было одного слова Martyri (мученики), оставшегося целым, чтобы обострить любопытство до крайности. Если же очень напереть на одну из створок железной двери, замыкавшей этот склеп, то можно было через образовавшуюся щель увидеть внутренность, слабо освещенную сверху через отверстия, имевшие форму полулунок. Здесь стояло всего три железных гроба, два больших и один детский, а остальное помещение было пусто. Не содержал ли этот склеп останки тех голштинцев, что состояли при особе Петра III? По некоторым сведениям, все эти голштинцы были перебиты в дни переворота 1762 г. и возможно, что это Павел I по восшествии на престол пожелал подобным грандиозным монументом почтить память тех, кто пал, оставаясь верным своему государю. Возможно, что в гробах склепа лежали трупы офицеров, тогда как солдаты были погребены просто в земле или же погребены в той окруженной стенкой квадратной площадке, что находилась у шоссейной дороги, не доезжая Мартышкина, и что тоже всех крайне интриговалo.

Александр Николаевич Бенуа

Живопись, воспоминания, размышления

-О кладбищах-