Но главная цель приезда была все-таки достигнута: гость сделал снимки желанных Белки и Стрелки (спасибо пресс-службе Музея Космонавтики за понимание и ожидание). Довеском были памятники Лайке (на Динамо) и Мальчику (на Менделеевской).

На память о России вручили альбом о кошках в Эрмитаже. Как обожателю этих животных и с намеком на возвращение уже в Санкт-Петербург (эх, когда-нибудь).

Профессор за работой:

И, конечно, главный сюрприз для наших читателей, о котором ваши модераторы и админы страстно мечтали уже давно: видео-приветствие от этого крутого чувака

.

.Просим прощения за освещение (ничего нельзя было сделать) и за некоторую криворукость оператора.

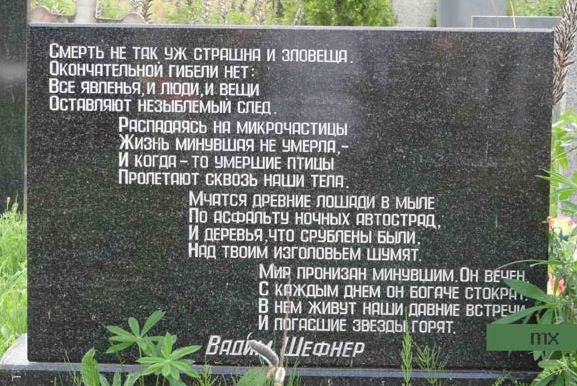

или усыпальнице. Откапывание и положение костей в кимитирии составялет особый обряд, служащий как бы продолжением или довершением похорон: призывается священник и при пении им малой панихиды кости изъемлются из земли; быв вынуты, они обмываются водою и вином, слагаются в небольшой ящик и вносятся в церковь, где поется над ними заупокойная литургия и великая панихида; после этого относятся в кимитирий. Сей последний есть особый дом или домик или сарай при церкви, в котором имеются, во-первых, большая яма (по середине) или большой ларь для ссыпания костей людей бедных, во-вторых — шкалы с ящиками или полками для костей людей богатых, желающих хранить их особо (на черепах делаются надписи, кому они принадлежали и когда владельцы их умерли).

или усыпальнице. Откапывание и положение костей в кимитирии составялет особый обряд, служащий как бы продолжением или довершением похорон: призывается священник и при пении им малой панихиды кости изъемлются из земли; быв вынуты, они обмываются водою и вином, слагаются в небольшой ящик и вносятся в церковь, где поется над ними заупокойная литургия и великая панихида; после этого относятся в кимитирий. Сей последний есть особый дом или домик или сарай при церкви, в котором имеются, во-первых, большая яма (по середине) или большой ларь для ссыпания костей людей бедных, во-вторых — шкалы с ящиками или полками для костей людей богатых, желающих хранить их особо (на черепах делаются надписи, кому они принадлежали и когда владельцы их умерли).