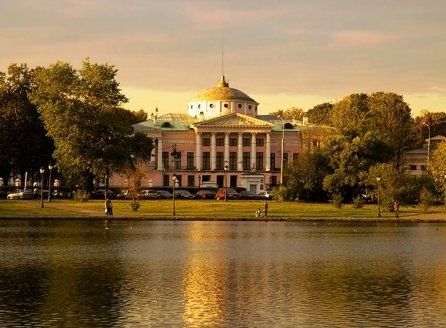

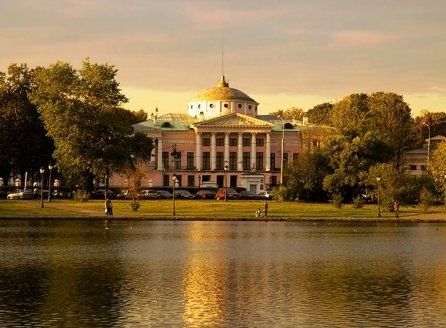

История любви графа Николая Петровича Шереметева и дочери кузнеца, актрисы крепостного театра Прасковьи Ковалевой (Жемчуговой) напрямую связана с возведением дворца в Останкино, который до сих пор радует жителей и гостей столицы своим великолепием.

Этот дворец - единственное в России театральное здание XVIII века, сохранившее сцену, зрительный зал, гримировочные комнаты и часть механизмов машинного отделения. Все это великолепие создал Шереметев в подарок для возлюбленной.

"Граф задумал шедеври упорно добивался своего. Не по дням, а по часам поднималось здание дворца. Двухэтажное здание штукатурили и красили. Краска на фасаде называлась "цвет нимфы во время зари". Этот изысканный бледно-розовый цвет вкупе с белыми колоннами рождал ощущение чистоты и отстраненности от всего будничного. Перед дворцом вырыли пруд в виде лиры - деталь весьма многозначительная, - рассказывает в своей повести "Театр для крепостной актрисы" замечательная писательница Людмила Третьякова, - торжеству искусства отводилась театральная зала, нарядная, с великолепной акустикой и хитроумными механическими приспособлениями. Ни в одном российском театре не было таких удобных гримерных и костюмерных комнат. В новую усадьбу из Петербурга целыми возами везли мебель, скульптуры, картины, осветительные приборы для театра".

Первой пьесой, поставленной на подмостках Останкина, стала патриотическая опера "Взятие Измаила".

6 ноября 1796 года умерла императрица Екатерина, и на престол взошел Павел I. Шереметев надеялся, что друг детства даст согласие на брак с Жемчуговой. До Москвы дошли слухи, что Павел обещал Шереметеву побывать в Останкине. Все окружение графа было в напряжении - чем кончится "любовная история"? "И вот весной 1797 года Павел I ехал к другу посмотреть его новостройку, о которой с восхищением говорили в столичных гостиных. Три версты от заставы до Останкина освещали горящие бочки с осмоленным горохом. Саму шереметевскую усадьбу скрывал бор. И вот, стоило царской карете углубиться в эту чащобу, как заранее подпиленные деревья стали падать по обе стороны дороги, а в конце таким манером сотворенной просеки, словно из-под земли, возник сияющий огнями дворец. Грандиозный прием в честь высочайшего гостя был увенчан знаменитым спектаклем "Самнитские браки", где Параша Жемчугова произвела на Павла I огромное впечатление. Он подарил ей драгоценный перстень", - пишет Л. Третьякова.

Шереметев хорошо знал своего вздорного друга-государя с его перепадами в настроении. Поэтому он не стал говорить Павлу I о вожделенном разрешении и попросил своего стряпчего отыскать "документы", о том, что Прасковья Жемчугова якобы происходит из дворянского рода. Подобные свидетельства лишали императора возможности отказать Шереметеву, поэтому граф пошел на эту уловку.

Попытка удалась. "Появились документы, что Параша происходит из рода польского шляхтича Ковалевского, который в 1667 году попал в русский плен, а потомки его стали жить у Шереметева, петровского фельдмаршала", - читаем мы в повести Л. Третьяковой. В декабре 1798 года Прасковья получила вольную. Вскоре были освобождены и все ее родственники, которых Шереметев наградил огромной суммой для того времени - пятьдесят тысяч рублей.

Кстати, на территории нынешнего храма "Знамение" на Шереметевом дворе располагалась усадьба графа, где он жил с Прасковьей Ковалёвой-Жемчуговой.

Итак, продолжим рассказ...Спустя какое-то время Параша вынуждена была оставить сцену по причине нездоровья: все чаще давала о себе знать чахотка. Для актрисы это стало страшным ударом, ведь проститься с театром ей было очень тяжело.

31 января 1800 года графом Шереметевым был подписан приказ о роспуске театральной труппы. Для всех людей, которые отдали театру всех себя, это стало настоящей драмой. В Останкине остались не у дел 178 музыкантов, актеров и певчих. Благодаря советам Прасковьи, Шереметев назначил девушкам-актрисам приданое и дал позволение "приискивать себе женихов". Мужской части труппы повезло меньше - для ее бывших участников были подысканы должности при барском дворе.

Шереметев и Параша переехали в Петербург. С 1798 по 1800 год Николай Петрович и Прасковья перенесли множество тяжелых испытаний. Лишившись дела всей своей жизни - театра, не обладая и ранее крепким здоровьем, они были буквально свалены с ног болезнями. И граф с ужасом думал о том, что с ней будет, когда он умрет - ведь брак все еще не был заключен. Шереметев молил Бога оставить ему жизнь ради Параши. И мольбы были услышаны. Он поднялся. Но словно для того, чтобы у Парашиной постели со страхом прислушиваться к ее тяжелому дыханию.

После трагических событий в Михайловском замке (убийство Павла I) императором стал Александр, старший сын Павла. Но граф Шереметев решил обойтись без императорского вердикта, и на 8 ноября 1801 года было назначено тайное венчание, которое состоялось в московской церкви Симеона Столпника.

"Зная о своем скором конце, Прасковья вымаливала у Бога право сделаться матерью. Она не могла уйти, не отдарив мужа за всё - за то, что дал ей счастье узнать любовь, единственную и неразменную, и за то, что свой трудный выбор он все-таки сделал в пользу их брака. Граф дал ей всё, что имел: привязанность, титул, богатство. Теперь ее черед",- читаем мы в повести.

Беременность Прасковьи Ивановны протекала вполне благополучно, она родила мальчика, которого нарекли Дмитрием - в честь святого Дмитрия Солунского.

Существует несколько легенд. По одной из них, Прасковью Жемчугову отравили дворовые люди. По другой версии, Параша умирала потому, что они с графом нарушили "установление придворного порядка" и тайно венчались - и ее смерть была наказанием за ослушание. Впрочем, первая легенда ничем не подкрепляется, а по поводу второй достоверно известно, что Александр I через своего придворного ответил, что "граф Шереметев властен жениться когда угодно и на ком хочет".

Прасковья Жемчугова умерла 23 февраля 1803 года, ей было тридцать пять лет. Граф Шереметев известил высший петербургский свет о дне, месте и часе похорон: Разумовских, Строгановых, Трубецких, Толстых, Гагариных, Щербатовых, Урусовых, Куракиных, Волконских, Олсуфьевых+ Но на похороны никто не пришел. Когда Шереметев выходил из усыпальницы, он, осознав, что больше никогда не увидит свою любимую, впал в беспамятство. Лишь через несколько дней граф пришел в себя. "Его мысли неотступно остаются с женой. Графа часто видят в небольшом павильоне рядом с домом на Фонтанке, где любила уединяться Параша", - пишет Л. Третьякова Скоро по велению Шереметева здесь поставили памятник из розового мрамора, в надписи на котором Параша впервые названа супругой.

Граф Николай Петрович Шереметев умер через шесть лет после смерти Прасковьи. Все эти годы он сторонился светской жизни. Шереметева не интересовало, чем живет общество, и он бывал на званых вечерах в Зимнем лишь в силу своего придворного звания. Последним воплощенным проектом графа, который они с Прасковьей обсуждали при ее жизни, стал Странноприимный дом для "всякого звания неимущих и увечных" и больница на 50 человек, открытые в Москве на Сухаревой площади через год после смерти Н. П. Шереметева.

-еще статья-Графский род Шереметевых — один из самых знатных и богатых в России XVIII века. Шереметевы были известны как государственные деятели, строители храмов, богатые меценаты, помогавшие бедным и больным, поощрявшие развитие национальных архитектуры, искусства, музыки. Их домашний театр считался лучшим частным театром империи, владельцы его не жалели ни денег, ни труда на постановку спектаклей и создание декораций. Шереметевский театр отличался не только профессиональными, образованными и талантливыми актерами и певцами, но и до мелочей просчитанной планировкой зала, роскошными декорациями и прекрасной акустикой. Многие, кто в те времена побывал в Кусково, отмечали, что размах представлений и профессиональность актеров ничуть не уступали самому известному дворцовому театру в Эрмитаже.

Шереметевы считали, что настоящих актеров надо растить, терпеливо обучая их с самого детства. Так, Параша Ковалева (1768— 1803), дочь крепостного кузнеца, попала вместе с другими детьми в графское поместье, когда ей едва исполнилось восемь лет. Ее сразу же отдали на воспитание одинокой княгине Марфе Михайловне Долгорукой. У княгини девочка получила образование, была обучена вокалу, актерскому мастерству, игре на арфе и клавесине, французскому и итальянскому языкам, литературе, грамоте и некоторым наукам. Для подготовки детей к театральной жизни в усадьбу приезжали известные мастера—актеры, певцы и учителя. Все чаще они отмечали прекрасные способности маленькой Параши, пророчили ей большое будущее.

В это же время сын хозяина дома — Петра Борисовича Шереметева — Николай Петрович Шереметев (1751—1809) путешествовал по Европе в целях повышения образования. Набравшись царивших там революционных идей, он сразу же решил изменить жизнь Кусково и организовать ее по-европейским канонам. Первое, за что взялся молодой человек — это за помещения отцовского театра, которые показались ему старыми и слишком тесными.

Именно тогда, наблюдая за ходом строительных работ, Николай Петрович увидел застенчивую десятилетнюю девочку с огромными глазами на бледном личике, а когда познакомился с ней ближе — почувствовал и необычайный талант маленькой крепостной.

В новом театре девочка дебютировала в роли служанки из оперы Гретери «Опыт дружбы». Восхитительным сопрано Параша покорила всех зрителей, не оставив равнодушным и сына хозяина. Николай был настолько доволен дебютом маленькой актрисы, что в следующей опере отдал ей главную роль и ни на миг не сомневался в успехе. Именно тогда на афишах впервые появился театральный псевдоним девочки — Жемчугова. С тех пор самые лучшие роли в шереметьевском театре доставались только юной Параше.

К актерам Шереметевы относились почтительно и с уважением. Их называли по имени и отчеству, граф Шереметев-младший давал своим актерам новые фамилии по названиям драгоценных камней. Легенда гласит, что Жемчуговой Параша была названа в тот день, когда в пруду усадьбы была найдена маленькая жемчужина. Всем актерам и музыкантам театра выплачивалось жалование, им запрещался любой физический труд, они питались тем же, что и хозяева усадьбы, а к заболевшим приглашались лучшие местные доктора. Все это удивляло знатных посетителей Кусково, и долгое время порядки в «странной» семье являлись одной из самых интересных тем на светских вечерах столицы.

Слухи о шереметевском театре расходились по всем поместьям, на каждое представление в Кусково съезжались знатные особы, а не попавшие на спектакль потом долго сокрушались и слушали яркие рассказы посмотревших очередную постановку.

Старый граф решил построить новое здание театра, открытие которого должно было состояться 30 июня 1787 года, в тот день, когда поместье Шереметевых намеревалась посетить сама Екатерина П. Известный театр, а особенно игра и голос молодой актрисы Прасковьи Жемчуговой, настолько поразили царицу, что та решила преподнести девушке бриллиантовый перстень. Отныне юная крепостная Параша стала одной из самых известных актрис в России.

30 октября 1788 года умер Петр Борисович Шереметев. Все поместья с крепостными в двести тысяч душ достались его сыну — Николаю Петровичу. Тот после смерти отца забыл о театре, пил и бесчинствовал, пытаясь отвлечься от горя. Лишь Параша смогла утешить молодого графа и сочувствием и бесконечной добротой вывела его из загула. После этого Николай Петрович уже по-другому смотрел на девушку: в его сердце зародилось огромное, сильное чувство. Жемчугова же стала в театре вторым человеком, актеры теперь обращались к ней не иначе, как Прасковья Ивановна.

Вскоре влюбленные и вся труппа театра перебрались в новое имение графа — Останкино. Внезапно у Параши открылся туберкулез, и врачи навсегда запретили ей петь. Нежная забота графа, его терпение и любовь помогли женщине пережить это горе, а 15 декабря 1798 года граф Шереметев дал вольную своей самой любимой крепостной актрисе. Этот смелый шаг вызвал недоумение и пересуды в знатных кругах, но граф не обращал внимание на наговоры. Он решил венчаться с любимой. Утром 6 ноября 1801 года в церкви св. Симеона Столпника, которая сейчас расположена в Москве на Новом Арбате, состоялось скандальное бракосочетание. Таинство совершалось в строжайшем секрете, на него были приглашены только четверо самых близких и верных друзей молодой пары.

Два года длился этот брак в уважении, взаимопонимании и любви. Здоровье Параши ухудшалось с каждым днем. 3 февраля 1803 года Прасковья Ивановна родила сына. Роды были тяжелыми и мучительными, а ослабленный чахоткой организм не давал женщине даже подняться с кровати. Смертельно больная, она умоляла показать ребёнка, но его сразу же отнесли от матери из опасения, что младенец заразится и умрет. Около месяца угасала графиня. В бреду она умоляла, чтобы ей позволили услышать голос младенца, и когда его подносили к дверям спальни, Параша успокаивалась и забывалась тяжким сном.

Понимая, что кончина жены неизбежна, Николай Петрович решился открыть свою тайну и рассказать о браке с бывшей крепостной. Он обратился с письмом к императору Александру I, где умолял простить его и признать новорожденного наследником семьи Шереметевых. Император дал на это свое высочайшее согласие.

Любимая жена графа Шереметева скончалась в петербургском Фонтанном доме 23 февраля 1803 года, на двадцатый день от рождения ее сына. Ей было всего тридцать четыре года. Из знати на похороны никто не пришел — господа не пожелали признать покойную крепостную графиней. В последний путь Парашу провожали актеры, музыканты театра, слуги поместья, крепостные и поседевший от горя мужчина с младенцем на руках.

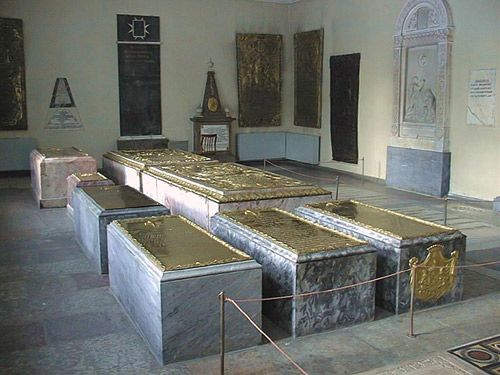

Ныне Прасковья Ивановна Жемчугова-Шереметева покоится в Александро-Невской лавре в фамильном склепе графов Шереметевых.

Все свои личные средства и драгоценности она завещала осиротевшим детям и бедным невестам на покупку приданого. Николай Петрович строго следил за выполнением завещания и сам до конца жизни постоянно помогал калекам и обездоленным. В своем московском дворце он основал знаменитую Шереметевскую больницу, которая в настоящее время больше известна, как Институт скорой помощи им. Склифосовского. Николай Петрович Шереметев скончался через шесть лет после супруги.

В «Завещательном письме» сыну граф написал о Прасковье Ивановне: «...Я питал к ней чувствования самые нежные... наблюдая украшенный добродетелью разум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность. Сии качества... заставили меня попрать светское предубеждение в рассуждении знатности рода и избрать ее моею супругою...»Шереметев и Жемчугова похоронены в Петербурге в фамильной усыпальнице графов Шереметевых в Александро-Невской Лавре.