La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

Покровское кладбище

Покровское православное кладбище было открыто в 1773 году.

До этого усопших рижан хоронили в специальных помещениях в подвалах церквей и вокруг них. Эпидемия чумы внесла поправки в этот обычай. Чтобы предотвратить распространение болезни, Екатерина Вторая запретила захоронения в черте города. Городские власти выделили под кладбища свежий участок земли, находящийся тогда в трех километрах от Риги. Но недавно выяснилось, что захоронения здесь производились и ранее 1773 года: на Покровском обнаружен склеп, датированный 1736 годом. Таким образом, это кладбище можно считать самым древним в Риге.

читать дальшеК сожалению, часть того самого склепа с датировкой полтора года назад (2000 год) разрушили учащиеся расположенного рядом французского лицея. А в 1997 году был похищен уникальный памятник с могилы рижского губернатора - русского генерала екатерининских времен Александра Андреевича Беклешова, который был здесь похоронен в 1808 году. Герой Чесменского сражения с турками, Беклешов в свое время был губернатором Курска, Орла, Каменец-Подольского, Киева, военным губернатором Москвы. Генерал Беклешов был родственником Александра Сергеевича Пушкина по линии Ганнибалов. В Риге до сих пор живет их потомок - Лия Николаевна Цыркина-Беклешова. Она очень похожа лицом на барельефный портрет своего сановного родственника-генерала. На Покровском кладбище покоится и митрополит Сергий, который был главой Православной церкви Литвы, Латвии, Эстонии и Псковской области. Во время немецкой оккупации он освободил много заключенных из концлагерей. Каким-то образом митрополит договаривался с немецкими властями и призывал прихожан Христорождественского храма забирать узников в свои семьи. Митрополит Сергий был расстрелян в 1944 году.На кладбище похоронен и Иоанн Поммер, первый канонизированный святой в Латвии за восемьсот лет. Он был зверски убит в октябре 1934 года при загадочных обстоятельствах.

Есть на Покровском и захоронения воинов, погибших во время двух мировых войн.

Покоится здесь и автор первой «Истории Ливонии с древнейших времен», основатель первой в Риге печатной русской газеты «Рижский вестник» Евграф Васильевич Чешихин. Совсем недавно выяснилось, что на Покровском расположена могила первой жены писателя Алексея Толстого Юлии Васильевны Рожанской.Похоронены здесь и близкие Елены Сергеевны Булгаковой, вдовы писателя Михаила Булгакова. Как известно, девичья фамилия Елены Сергеевны - Нюренберг. Она родилась и выросла в Риге. На Покровском кладбище похоронены ее отец Сергей Маркович Нюренберг, а рядом с ним сестра Елены Сергеевны Ольга Бокшанская, актриса МХАТа. Известно то, что до своей смерти в 1970 году Елена Сергеевна приезжала в Ригу и навещала могилы близких людей. Сама она похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с Михаилом Булгаковым. К сожалению, в начале восьмидесятых годов памятники с захоронений Нюренбергов были украдены, и где находятся сами могилы, теперь неизвестно.

Варварское массовое разрушение памятников из мрамора и дорогого шведского черного гранита - лишь одна и далеко не главная беда Покровского. Периодически здесь орудовали и гробокопатели. Основательно кладбище грабилось два раза: в Первую мировую войну и перед освобождением Риги от немецко-фашистских оккупантов. В поисках драгоценностей - (хоронили раньше здесь людей богатых, со всеми их регалиями) - грабители взламывали склепы, поднимали плиты, ворошили кости.Но главная причина умирания Покровского кладбища - идеология, культивирующая забвение прошлого, равнодушие к памяти предков. Старые кладбища, оказавшиеся в черте разросшегося города, уничтожались и превращались в парки. Для начала запрещались захоронения, с кладбищ снимали охрану и ограду. А спустя 35 лет как бы вдруг обнаруживалось, что за могилами уже некому ухаживать, и кладбище ровняли с землей. Первым предполагалось снести расположенное рядом лютеранское кладбище. Когда прямо по его территории стали строить дорогу (ныне ул. Сенчу), жители по ночам переносили прах своих близких на православное кладбище, к действующей здесь церкви.Теперь на Покровском похоронены не только православные (русские, латыши, евреи, цыгане, люди других национальностей), но и лютеране. К сносу готовилось и Покровское кладбище - последнее захоронение здесь произошло в 1962 году. Убрали ограду, снесли арку над входом - тратить деньги на реставрацию было ни к чему. В тридцатые годы, Покровское ежедневно обслуживала бригада из 13 женщин и двух мужчин. Были еще заведующий и сторож. Убиралась территория, поддерживались в порядке дорожки к склепам. Кладбище оберегалось от варварства. С 1960 года, когда Покровское было закрыто, здесь хозяйствовала лишь одна штатная единица - мастер кладбища. Должность занимала пожилая женщина, она была и дворником, и сторожем... В 1991-92 годах в массовом порядке стали разрушать и вывозить памятники и надгробия из черного гранита, которые предполагалось использовать для лестничных ступенек. На заросшем травой кладбище стали выгуливать собак... В последние годы здесь разгулялись и мальчишки-сатанисты. Они переворачивали кресты, пакостили стены склепов непотребными надписями, взламывали их и рядом с гробами и костями устраивали свои ритуальные действа. По мнению Сергея Калайды, президента благотворительного фонда Vзstures Izteka («Исток»), от превращения Покровского кладбища в парковую зону спасли действующий здесь храм Покрова Пресвятой Богородицы, крах советской власти да заступничество Русской православной церкви за рубежом...На кладбище затеплилась жизнь. Снова разрешены захоронения, на старых могилах, в которых покоятся известные русские прежних времен, установлены скромные мемориальные таблички вместо исчезнувших дорогих памятников. Появился большой деревянный крест, цветы к которому могут возложить те, кто не знает точного месторасположения могил своих близких: планы кладбища безвозвратно утеряны. Правда, удалось разыскать кладбищенскую книгу, в которой зарегистрированы все погребенные здесь с 1930 по 1940 годы. Каждый день, даже зимой, здесь работают четыре-пять человек, реставрируя плиты и памятники, которые еще поддаются реставрации... Все это дело энтузиастов, для которых русская история Риги не пустой звук. Труд реставраторов оплачивает строительная фирма Сергея Калайды. Фонд, который он возглавляет, создан специально почти восемь лет назад ради восстановления кладбища и постепенного превращения его в мемориальный комплекс. Это стало возможным после того, как Покровское в 1998 году было передано в собственность Латвийской православной церкви. Что, в свою очередь, стало возможным после кропотливой и многолетней исследовательской и организационной деятельности Сергея Ермакова, нынешнего вице-президента вышеупомянутого благотворительного фонда. Именно он собрал все необходимые архивные данные, подготовил проект документов для рассмотрения Рижской думой. В их числе проект восстановления Покровского кладбища, который разработал архитектор Сергей Рыж. Проект утвержден всеми городскими инстанциями.Проект предусматривает реставрацию кладбища после сорокалетнего запустения и создание лавры. Восстановить Покровское кладбище, этот некрополь, где покоится весь цвет русской Риги, - наш долг и духовная обязанность.

Газета "Час" 1.02.2001г. № 27

сайт

-проблема-

На кладбище множество весьма значимых захоронений. О каждом можно писать целую отдельную статью. Тут похоронены известные священники, знатные люди прошлых лет — офицеры царской армии, купцы, банкиры, крупные меценаты. Здесь покоятся личный врач Наполеона, подруга композитора Римского–Корсакова, многие иные знаменитости, почетные граждане и популярные люди. Одна из самых необычных — могила известного латышского прорицателя Эйжена Финкса. На его могиле всегда много живых цветов.

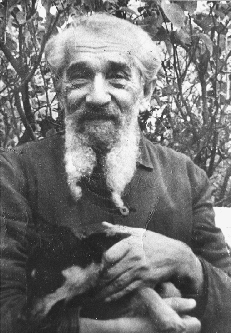

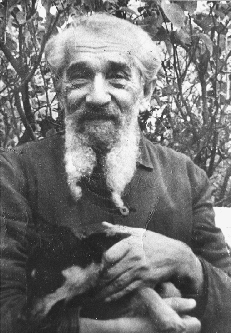

Эйжен Финк

Эйжен Финк

(1885 — 1958)

В довоенной Риге было немало своеобразных, можно даже сказать, знаковых личностей. Слухи, народная молва приписывали магические свойства рижскому фотографу Эйжену Финку, жившему на Московской улице. Как его только ни называли — и ясновидящим, и предсказателем, и пророком. И даже знахарем, снимающим порчу, веря в его чудодейственную энергетику народного целителя. Словом, это была живая рижская легенда — свой латвийский ясновидящий, известный далеко за пределами Риги.

Слава Финка-ясновидящего намного затмевала лавры Финка-фотографа. Вероятно, и в его бюджете это играло немаловажную роль. Популярности Финка — и поднятию тиражей газет — содействовала публикация очерков о его предсказаниях, большинство которых в точности сбывалось к вящему восторгу рижских обывателей. Молва, конечно же, нередко раздувала муху в слона. Образ рижского прорицателя привлекал и литераторов, запечатлевался в художественной прозе.

В очерке «Гроза в Герцеговине» (1940) о встрече с Финком выразительно поведал поэт Игорь Северянин.

«В Риге мы пробыли дня два, — вспоминал поэт. — Проездом.

— Не хотите ли зайти к Финку? — осведомился у меня знакомый доктор.

— Как хорошо, что Вы мне напомнили об этом: я уже давным-давно хотел с ним соприкоснуться. Я верю в него, его не зная: интуицией.

Но доктор слегка охладил мой порыв:

— Должен, однако, Вас предупредить, что он отнюдь не со всеми «потусторонне» разговаривает. Он избегает подобных встреч. Но мы все же попробуем. Пойдем со мной вместе.

На наш звонок дверь открыл сам ясновидящий.

— В настроении ли Вы сегодня побеседовать с моим знакомым? — спросил доктор, указывая на меня и не называя меня по моей просьбе.

— Что нужно ему от меня? — с каким-то недружелюбием в лице и в голосе воскликнул прорицатель. — Он сам не хуже меня может предсказывать людям их судьбу. — Затем он стал отплевываться:

— Фу, какими мерзкими людьми окружены Вы! Гоните их прочь от себя скорее… Впрочем, раздевайтесь и входите, — гораздо уже любезнее сказал он.

— Прежде всего меня интересует, знаете ли Вы, кто я? — спросил я у него, прямо смотря ему в глаза.

— Во всяком случае человек искусства. Может быть, художник, композитор, артист.

— Куда мы едем? — задал я ему второй вопрос.

— Вы едете на юг. К далекому теплому морю. Апельсины, пальмы…

(Тут я должен заметить, что мы южнее Белграда не собирались ехать. От него же до Адриатики тридцать шесть часов езды.)

— Благоприятна ли будет наша поездка?

— О, да! Да! Много успеха, денег, славы! Постойте, постойте… О! Я вижу крушение поезда… Стоны, кровь… Трупы…

Он нервно, очень возбужденный, прикрыл рукою глаза. И вдруг он просветлел весь:

— Нет, Вас это не коснулось. Вы — живы. Даже не пострадали. Ясно вижу. Я вижу еще большой дом. Замок как будто. Тоже на юге. Вы вернетесь оттуда и снова туда поедете. В какой красивой местности находится этот замок! Горы, цветы, вода.

Он заметно входил в транс. Я почувствовал прилив вдохновения: волосы шевельнулись на голове, по спине пробежал знакомый холодок. У нас создавался редкостный контакт.

— Первый человек, которого Вы встретите на юге, будет носить имя: Алексей. Запомните это. Второй, кого Вы увидите, Александр. Но только остерегайтесь рыжих: у Вас нет против них противоядия. Берегитесь!

Вдруг он взглянул на мой правый бок.

— Болит? Ничего. Обойдется без операции. (Замечу в скобках, что за два месяца перед этим знакомые врачи советовали мне оперировать слепую кишку.)

Во время нашего разговора Ирис (спутницей И. С. была его жена Ф. М. Круут. — С. Ж.), почти не мигая и, видимо, смутно взволнованная, смотрела на Финка. И внезапно он обратился к ней:

— У Вас слабые глаза? Об очках думаете? Рано, рано. Еще не настало время. (А врач только что перед этим настаивал на очках! Вот уже десять лет прошло, а она и теперь еще с ними не познакомилась!..)

— Все спорите с Вашим другом? — продолжал он, смотря на нее — Все разногласия? Осуждаете его за многое? Подумываете, — тут он взглянул и на меня, — о расставании? Бросьте, не советую. Счастье отвернется от каждого. Люди вы разные, но везет вам до тех пор, пока вы вместе. Бойтесь лошадей, — обратился он уже к одной Ирис. И устало смолк.

Тогда я представился ему, крепко пожал руку и прочел с исключительным подъемом, в благодарность, каждому слову его веря, — «Весенний день».

В Белграде первый человек, с которым мы через три-четыре дня познакомились, оказался сотрудником «Нового времени» — Алексеем Ивановичем Ксюниным, второй — председателем державной комиссии по делам русских эмигрантов, ректором университета и воспитателем престолонаследника Петра, академиком Александром Ивановичем Беличем.

Уже из этого одного видно, что два предсказания сбылись в первые же дни».

Ниже поэт описывает предсказанную Финком катастрофу поезда: «Горы гремели вдохновенно и угрожающе (после отхода поезда в Югославии, под Дубровником разразилась южная гроза. — С. Ж.).

…Под железно-каменный грохот наш вагон с креном в девяносто градусов — в длину — летел в бездну. Ирис падала головою вниз, я — ногами. В душе — чувство смерти. Страха, — я это утверждаю, — не было. Было, скорее, чувство обреченности. Возможно, мы просто не успели испугаться: падение продолжалось несколько секунд. Вагон внезапно во что-то уперся. Меня треснуло головой о стенку. Удар был смягчен бархатной обивкой. Все же синяк получился изрядный. Ирис никак не пострадала. Мы стали карабкаться вверх по вагону, напирая снизу на двери каждого купе в отдельности. С трудом выбравшись на верхнюю площадку, стекло двери которой было разбито, я высунулся из него. Гроза стихла. Непроницаемая тьма. Снизу доносились голоса. Там пылали факелы. Тщетно пробовали мы раскрыть дверь, ютясь на площадке: она не поддавалась нашим усилиям. Наконец, мимо нас спускавшимся к паровозу кондуктором мы были через разбитое окно двери извлечены наружу и стали в кромешной тьме карабкаться по скользкому откосу к полотну. Катастрофа произошла из-за грозы: громадный осколок скалы, подмытый ливнем, упал на рельсы перед проходом поезда. Случилось это между станциаями Мостар и Яблоница...».

Сбылось и другое предсказание Финка: еще дважды — в 1931 и 1933 годах — побывал поэт на зеленых берегах Адриатики. «Сбылось и его предсказание относительно замка: лето, осень и часть зимы 1933 года нам пришлось провести в замке Храстовец, в Словении, вблизи Марибора, где были и горы, и много цветов, и речка Песница, приток Дравы…». И «каждый раз, — вспоминал Северянин, — когда поезд приближался к тому знаменитому перегону Мостар — Яблоница, будь то ночью или днем, у нас появлялось чувство какого-то ожидания, и воспоминание вновь и вновь ярко рисовало ночь, предсказанную вдохновенным ясновидящим». (10 янв. 1940 г.)

Очерк И. Северянина рижане и другие читатели русского зарубежья прочли в газете «Сегодня». Разумеется, слава Финка еще более упрочилась. Одна из рижских легенд о нем гласит, что в беседе с владелицей крупнейшей латвийской газеты «Яунакас Зиняс» Эмилией Беньямин (ей, кстати, принадлежал дом на ул. Кр. Барона, 12, где после войны находился Дом писателей) предсказал ей голодную смерть. Мадам, владелица газетно-издательского концерна, возмутилась — мол, это мне, миллионерше, суждено умереть от голода, какая чушь… Однако так и произошло: вывезенная в ходе сталинских репрессий «Беньяминша» (как ее за глаза называли в Риге) скончалась в лагере…

Впрочем, неумолимая судьба уготовили и самому Финку тот же жребий. Ныне покойный поэт Николай Павлович Истомин, выпускник рижской Ломоносовской гимназии (и автор ее гимна, который звучит и ныне), вспоминал, что во время высылки из Латвии летом 1941 года оказался в одном вагоне с Финком. Бывшие айзсарги и офицеры латвийской армии подшучивали над прорицателем, — мол, всем предсказывал, а сам о себе не ведал, что в Сибирь отправят.

Из ссылки Э. Финк вернулся, как и многие другие, уже после войны. Был реабилитирован, однако былой славы уже не вернул, круг его знакомых стал гораздо уже. Впрочем, старые рижане помнят эту «рижскую легенду» как своего современника. Хотя и относятся к нему по-разному. Латышские педагоги-ветераны, с которыми мне довелось совершить экскурсию по Покровскому кладбищу в начале 1990-х, услышав имя Финка, тотчас же оживились и попросили провести их к могиле предсказателя.

В Риге Финка не забывают, на каменном надгробии время от времени появляются цветы, скромная могилка всегда убрана. Вышла и книга о нем на латышском языке, составителем которой является один из редакторов журнала «Даугава» историк Б. Равдин.

В одно из моих стихотворений «Век Петра Великого и его след в Риге» в сборнике «Путешествие в Петербург» в силу ассоциативной памяти также вошел образ рижского предсказателя:

Дух петровский Культуру живит.

Всадник бронзовый нужен, как Сфинкс.

Предсказал ясновидящий Финк

пред войною, что мир победит…

Победил бы скорее! Тогда

прекратилась бы с прошлым война,

Петр историей стал навсегда…

В старой Риге — царит Тишина!

Нет давно уж на свете Петра,

нет на Ригу царевых обид.

Лишь в соборе Петра до утра

тишина о минувшем молчит…

Могила находится в секторе З, № 3.

С. Журавлев

Существует также легенда о том, что на Покровском кладбище похоронен последний тамплиер. И это, думаю, правда — на одной из центральных аллей можно увидеть очень красивый памятник с символикой Ордена. Бытует легенда, что в советское время кладбище чудом избежало уничтожения благодаря тому, что КГБ вело здесь раскопки и что–то искало. Может, чашу Грааля? На Покровском вообще много чудес и загадок.

По соседству располагается Старо-Немецкое кладбище

В 1770-1772 гг. в балтийских губерниях Российской империи свирепствовала бубонная чума. В рамках борьбы с эпидемией вышел указ, запрещающий хоронить умерших в церквях на территории городов (в Риге указ был получен 23 февраля 1773 года). Было предписано впредь хоронить только на кладбищах, расположенных на расстоянии не менее 300 саженей (примерно 2 км) от города. Согласно этому распоряжению, в Риге за тогдашними границами города, на Песчаных горах за Раунскими воротами, в 1773 году открыли городское кладбище. В наши дни оно известно как Большое кладбище.

Садово-парковый ансамбль “Большое кладбище” с его мемориальными постройками находится в собственности Латвийской Евангелически-лютеранской церкви. Кладбище, теперь – мемориальный парк, расположено в Видземском предместье, между ул. Бривибас, Менесс, Миера и Клияну. Его территория составляет 22 га. Комплекс включает в себя также католическое кладбище Св. Екаба и расположенные на углу ул. Маза Клияну могилы солдат вермахта.

Здесь похоронено несколько десятков тысяч рижан (точное их число в наши дни установить уже нельзя из-за частичной утраты документов) и установлены высокохудожественные памятники, отражающие характерные стили искусства своего времени. На кладбище представлены почти все виды могильных памятников начиная со второй половины XVIII столетия.

В парке растет около 60 видов деревьев и кустов, в том числе 39 интродуцированных: японская лиственница, клен обыкновенный, миндаль низкий, дерен побегоносный, черная ольха, спирея Билларда, вяз низкий, западная туя, крымская липа, голландская липа и другие.

автор pavelrudnev

Если долго-долго идти по Бривибас стрит, за Дайлес театр, за Новую Гертруду и потом свернуть налево, то наткнешься на дивное место. Два кладбища рядом на месте смычки исторической Риги и спальных районов. Небольшой православный погост с двумя церквями и рядом - огромное пространство старого, заброшенного немецкого кладбища.

Полузаброшенное, местами порушенное неовандалами, а местами окультуренное неоготами, это старонемецкое кладбище 1870-1920-х годов превратилось в общественный парк. Вполне естественным образом. Проложили садовые дорожки, поддерживают чистоту хотя бы днем, поставили лавочки среди склепов и надгробных плит. Гуляют люди, ездят с колясками, шалят с малыми детьми. Такое соседство никого не пугает. Отрада и элегия. Чудеса. Чудеса, невозможные внутри нашей, российской культуры. Все равно конечно разграблено частично, в склепах бомжи ночуют, но уж и не в таком кошмаре содержится, как аналогичное Смоленское кладбище в Петербурге.

-еще немного склепов-

Еще немного истории и снимков

-О кладбищах Риги-Всего в Риге 19 кладбищ - 2 открытых, 3 закрытые, остальные частично закрытые (захоронения производятся на уже имеющихся семейных могилах), где новые места выделяются за деньги, которые поступают в бюджет Рижской думы. На большинстве кладбищ города Риги состояние каплиц не отвечает менталитету народа Латвии и требованиям сегодняшнего дня. Каплицы очень маленькие, невместительные и многим требуется ремонт. Из этого можно сделать вывод, что состояние критическое. Например: на большом открытом кладбище Яунциемс каплица находится на большом расстоянии от рабочих секторов захоронения. Помещения для работников кладбища (землекопов) не отвечают требованиям санитарных норм и не приспособлены к условиям работы в зимний период.

В проекте по развитию рижских кладбищ, который был сделан и утвержден несколько лет назад специалистами фирмы «Комуналпроект», предусмотрено, что ритуальные и хозяйственные строения на кладбищах должны быть не менее 5% от общей площади кладбища. К великому сожалению, сегодняшняя ситуация очень далека от действительности и ее реализации. Городские власти даже не позаботились о строительстве общих туалетов, не говоря уже о других необходимых сооружениях на территории кладбищ города Риги. Коммунальный комитет Рижской думы под руководством бывшего депутата думы и председателя этого комитета М. Рубинной допустил, на мой взгляд, ряд ошибок. Систематически на протяжении нескольких лет не выполнял нормативы «Комуналпроекта» по 5% застройке ритуальными и хозяйственными строениями территорий действующих кладбищ, организовал монопольную деятельность одной фирме по копке могил на рижских кладбищах.

Малообеспеченным жителям не разрешается самим копать яму для могилы, неизвестно на каком основании и по какой причине. Я уверен, что это незаконно. В развитых государствах мира, государство относится к кладбищам, как к культурно-историческим памятникам, обустраивает и содержит их на свои средства. В законе Латвийской Республики сказано, что содержание кладбищ - обязанность самоуправлений. Но по непонятным причинам суммы, выделяемые на содержание кладбищ с 1998 года, уменьшались чуть ли не в геометрической прогрессии. Тем не менее, в год на вывозку так называемого мусора (в большинстве своем венки и цветы, т.е. экологически чистый мусор.) коммунальный комитет выделял не одну сотню тысяч лат. Хотя можно было их закапывать на окраинах кладбищ и через 1 – 2 года продавать использовать как перегной. Обошлось бы это в несколько раз дешевле и пользы было бы больше...

Самое знаменитое историческое кладбище – Покровское, здесь служилась панихида по гениальному русскому певцу – басу Ф. Шаляпину. Это – некрополь русской культуры. Здесь есть памятник русским воинам 1914 года, и многим другим почётным гражданам Риги. Рядом с Покровской церковью сооружена часовня в память о замученном архиепископе православной церкви Иоанне Поммере, со знаменитой фреской «Троица» академика живописи В. Климова. Среди «старых русских» рижан особо почитаемо Ивановское кладбище. Здесь покоится прах отца Иоанна Журавского, исповедовавшего заключённых. Это многотрудное послушание удостоило его постоянного почитания его памяти. 31 марта ежегодно совершается панихида. С сентября 1998 года здесь нашёл упокоение В.В. Мирский – знаменитый русский филолог-подвижник русской культуры - человек высокой духовности. Братское и Лесное кладбища - это один из наиболее выдающихся архитектурно-художественных памятников Латвии. Об истории его создания рассказывает в своей книге известный латышский архитектор В.Апситис. Для всех видов латышского искусства 20 годов двадцатого века были характерны обращение к народной старине, героизация и прославление исторического прошлого. Поэтому обращались к образам могучих ратников, фольклорных героев, которые и запечатлены в монументальных скульптурах.

Гости латвийской столицы непременно знакомятся с ансамблем Братского кладбища. Во второй половине 30-х годов этот ансамбль широко использовался для пропаганды боевых и национальных традиций. В те годы тут хоронили офицеров латвийской армии. И с гордостью показывали мемориал гостям из Англии, Франции, США и других стран, местные политические деятели всячески подчеркивали роль латышей в сражениях первой мировой войны. На братском кладбище покоятся сотни лучших сынов латышского народа. Долина мертвых - царство тишины и покоя. Угрюмо шумят сосны соседнего Лесного кладбища, шелестят плакучие березы. По боковым стенам, журча, стекают в колодцы из туфового известняка струйки воды -светлый мотив вечности. Совершая экскурсии по этим кладбищам мы как бы листаем страницы, связанные с историей латышского народа. Тут языком искусства, архитектуры и природы говорит с нами сама история.

В 1904 году приходы лютеранских церквей – Домской, Петровской, Гертруденской и Реформатской потребовали отвести им для захоронения 76,6 гектара земли в Южной части Царского леса, рядом с представленными ранее другими конфессиям участками (кладбища Маркуса, католическое, гарнизонное); предполагалось заложить Лесное кладбище. В 1909 году проект Лесного кладбища был представлен городской управе архитектором Г.Куфальдтом. Особого внимания заслуживает элемент планировки Лесного кладбища – главная аллея (похоронный путь). Г.Куфальдт прокладывал дорогу новым традициям кладбищенского искусства. Ранее участки для погребений отводились по признаку вероисповедания и, как следствие этого, между конфессиями и городом затевались тяжбы по поводу кладбищенской территории. Поэтому в начале ХХ века определение окончательных размеров Братского кладбища и постепенное его расширение вызвали конфессиональные столкновения.

На рубеже столетий в Риге обострились социальные противоречия. Частные гробницы – миниатюрные копии древнегреческих и древнеримских храмов – как бы посеяли семена социальных контрастов и в “загробном мире”. Наряду с мемориальной архитектурой появились на рижских кладбищах и ограды – художественная ковка или чугунное литьё – свидетельство высокого искусства и желание обывателей отгородится и превзойти ближнего в богатстве и роскоши. Г.Куфальдт на заседании рижского Общества социальной коммунальной политики 29 января 1909 года заявил, что кладбища должны быть “демократичными” и надо запретить возведение гробниц, металлических оград и бетонных перекрытий в местах захоронения. Следует дать простор зелени – живым изгородям, вечнозелёной туе (так называемая пейзажная планировка). Эта идея сохраняется и на сегодняшний день, закрепленная правилами Рижской думы по содержанию кладбищ.

На кладбище Райниса покоятся прах великого поэта латышского народа Я.Райниса и его жены. поэтессы Аспазии, в прошлом получившей первое место на конкурсе красоты в Латвии. На этом кладбище на себя обращают внимание кованные ворота, возведенные архитектором А. Бирзниексом. Скульптор К. Земдега из красного гранита сделал надгробие из красного гранита». И сильным встану я навстречу солнцу» - сияют золотом на постаменте слова Я.Райниса. Вокруг стройной, увитой виноградной лозой ротондры, словно в почетном карауле, расположились ряды могил выдающихся деятелей Латвии. Саласпилс впервые упоминается в 1186 году. В 1967 году здесь создан один из научных центров АН Латвии, на месте бывшего фашистского лагеря смерти – мемориальный ансамбль. Архитекторы Г.Асарис, О. Остенбергс, И. Страутманис, О. Закаменный. Скульпторы – Л.Буковский, О. Скарайнис, Я. Зариньш. В октябре 1941 года, пустырь площадью 30 гектаров, был обнесен двойным заграждением из колючей проволоки. Здесь немецко-фашистские оккупанты устроили Саласпилский концентрационный лагерь смерти. Были построены 45 бараков, рассчитанных на 200-250 человек и виселицы. Фашисты в каждом бараке зачастую содержали до 800 узников. В лагере были организованы массовые могилы в 2600 квадратных метров. Трупы истребленных людей укладывали в большие ямы. Было уничтожено более шестисот тысяч человек, из них – сто тысяч мирных жителей и более семи тысяч детей. С узниками обращались более чем жестоко. На месте бывшего концлагеря воздвигнут памятник – монумент жертвам фашизма. Он является одним из крупнейших мемориальных ансамблей в Европе. За создание этого ансамбля, скульпторы были удостоены Ленинской премии.

Здесь за воротами стонет земля и камни, как кровь запеклись. Склони голову входящий. Здесь некуда спешить. Остановись и слушай, что тишина красноречиво намолчит. Остановись и жди пока глухие стоны не загудят в груди. Как капли мерные пульс времени стучит. В потоки вечности мгновенья слились.

Ванагс

На кладбищах Риги нашли свое воплощение многовековые народные традиции почитания усопших. Действующие (открытые) в наше время открытые кладбища в Риге – унциемс и Болдерая. На ближайшее десятилетие останется работоспособным кладбище Бебербеки. На остальных кладбищах Риги похороны производятся в порядке индивидуальной договоренности.

***

-Тихий сад Московского форштадта (Klusais dārzs)-Этот небольшой парк тихо хранит память о трех столетиях рижской истории, здесь мирно существуют и взаимодействуют разные проявления нашей региональной культуры. Территория между улицами Католю, Лаздонас, Даугавпилс и Екабпилс стала парком в начале 60-х годов XX века, когда в Риге были ликвидированы многие старинные кладбища. Здесь под сенью вековых лип покоится много православных рижан. На месте Тихого сада в XVIII – XIX веках были два кладбища – православное и старообрядческое, а вдоль улицы Католю к ним примыкало католическое (теперь парк Мира).

Точная дата отведения земли под эти кладбища неизвестна. На планах Риги XVII века эта свободная территория, находившаяся тогда за пределами рижских предместий, показана как песчаные дюны, поросшие лесом. При шведах, в 1652 году территория рижских форштадтов была ограждена рвом, проходившим параллельно современной ул. Дзирнаву, кольцом бастионов и палисадом. Изображение здесь, за укреплениями форштадта, католического кладбища с часовней появляется на картах Риги XVIII века. Во времена шведского правления в Риге был введен запрет на католические богослужения, католические приходы были закрыты. Первая небольшая католическая капелла за пределами городских стен была построена только после 1710 года, когда в результате Северной войны Прибалтика была присоединена к России. Именно здесь, на территории старейшего в Московском предместье католического кладбища ее построил монах-францисканец Игнатий Цешинский, находившийся тогда в Риге (1720-1737). На огороженной части кладбища хоронили католиков, а за оградой предавали земле бездомных, неимущих, утопленников и умерших насильственной смертью.

Прошло около 160 лет, когда в 1892 году по проекту инж. Флориана фон Вигановского на месте католической часовни был возведен величественный каменный храм св. Франциска – один из замечательных образцов неоготики в нашем городе, а рядом с ним по ул. Католю – жилой дом причта в том же стиле. Напротив костела, вдоль улицы Католю фрагментарно сохранилась деревянная жилая застройка первой половины XIX века, а в деревянном двухэтажном доме на углу улиц Католю и Екабпилс в середине XIX века размещался госпиталь, принимавший раненых во время Крымской войны (1853-1856).

Через сто лет после возведения костела, по проекту арх. Атиса Бивиньша (1988-1992) в глубине территории храма было построено стилизованное под готику кирпичное здание католической духовной семинарии, которое хорошо вписалось в историческую застройку этого места. На огороженной территории храма и семинарии сохранились захоронения бывшего католического кладбища. А кладбище для неимущих было закрыто в 1908 году и по проекту Г. Куфальта преобразовано в пейзажный сад Мира (Miera dārzs). До наших дней здесь сохранились только старые кладбищенские ворота и остатки некоторых элементов благоустройства. В 1927 году по проекту А. Зейдака в парке была возведена эстрада и оборудована детская игровая площадка.

Существование кладбищ старообрядческого и православного на территории нынешнего Тихого сада продлилось еще на полвека, судьба их сложилась иначе. После Северной войны и присоединения Прибалтики к России, в Риге увеличилось число постоянных русских жителей. Небольшое православное кладбище в XVIII веке находилось вблизи старенькой церкви иконы Божией Матери «Живоносный источник» на Петербургском форштадте, которая стояла на углу нынешних улиц Гертрудас и Кр. Валдемара. В 1777 году по указу Екатерины II городские кладбища были вынесены за черту палисадов, ограждавших тогдашние предместья. Вероятно, тогда и были отведены новые земельные участки для старообрядческого и православного кладбищ рядом с уже существовавшим католическим, вблизи укреплений форштадта. Новое православное кладбище было приписано к церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, которая первоначально находилась вблизи Карловых ворот (в районе нынешнего вокзала). Во время расширения рижских укреплений, в 1773 году старая деревянная Благовещенская церковь была разобрана и возведена заново (1774-1778) на новом месте, где находится и сейчас Из ее материалов на новом православном кладбище в 1777 году построили часовню во имя Всех Святых, и кладбище стали именовать Всехсвятским. В 1784 году по указу Екатерины II как административная единица города был учрежден Московский форштадт, в состав которого вошло и Всехсвятское кладбище. При нашествии Наполеона, в 1812 году вместе с застройкой предместья сгорела и новопостроенная Благовещенская церковь. Кладбищенская Всехсвятская часовня уцелела (так как стояла в отдалении от застройки) и временно, до восстановления Благовещенской церкви использовалась как приходской храм общины, что потребовало ее перестройки и переосвящения в 1815 году как церкви Всех Святых. При храме была отдельно стоящая колокольня.

Эта перестроенная деревянная церковь сохранилась до наших дней, мы можем ее видеть на Ивановском кладбище, куда она была позже перенесена. Деревянная Всехсвятская церковь возводилась почти одновременно с деревянной Благовещенской и похожа на нее построением объемов и стилистикой фасадов, но более изящна и меньше по величине. Основной объем деревянной церкви был выполнен в стиле ампир, он сохранился до наших дней в виде четверика, из которого вырастает стройная композиция восьмерика, увенчанного пятиглавием. Фасады основного объема украшены характерными для ампира двусветными окнами и деревянными пилястрами. Интерьер храма неожиданно просторный. Уходящее вверх пространство восьмерика в центральной части впечатляет интересной формой и точно выверенными пропорциями.

Вероятно, от времен этой церкви сохранились каменные трехчастные ворота бывшего кладбища с чертами стиля ампир, встроенные в массивную ограду с кирпичными столбами, увенчанными большими бетонными крестами, на массивном цоколе и с деревянным заполнением. Остатки этой ограды сохранялись вплоть до самого конца XX века, когда были снесены и заменены примитивным новоделом.

До наших дней сохранились стены кладбищенской сторожки на ул. Католю, построенной в ХIХ веке, когда стала развиваться застройка предместья. В середине ХIХ века Рижский генерал-губернатор князь А.Суворов принял решение разделить Московский форштадт на две части, а также обратился к архиепископу Псковскому Платону с просьбой выделить в этой части города самостоятельный православный приход. 28 июля 1851 года Св.Синод своим указом разрешил обратить кладбищенскую Всехсвятскую церковь в приходскую. Самостоятельная община начала сбор средств для строительства нового, более обширного храма. Тем временем кладбище было уже так занято могилами, что, по словам рижского благочинного - протоиерея Ф Варницкого, не было «...почти никакой возможности к дальнейшему погребению в оном». Новые захоронения были запрещены. В середине 19 века, в силу необходимости городские власти выделили вблизи Всехсвятской церкви у Ивановских ворот обширный участок земли для нового кладбища, получившего название Иоанновского, которое было разделено на две части – православную и старообрядческую. В 1866 году на этом кладбище была построена деревянная часовня, а в 1882 году к ней пристроили перенесенную с Всехсвятского кладбища деревянную церковь. Обновленный деревянный кладбищенский храм св. пророка Иоанна Предтечи был приписан к Всехсвятской церкви, в него была перенесена и вся утварь старой церкви.

Перенос деревянной церкви был обусловлен началом строительства новой кирпичной Всехсвятской церкви. Сегодня трудно заметить, что строительство церкви велось в две очереди (1869 - 1870 г. колокольня с притвором и трапезной, 1882 - 1884 г. основной объем церкови), так как объемы образуют цельную композицию. В 1868 году архитектор Янис Фридрих Бауманис разработал проект новой каменной пристройки, включавшей колокольню и трапезную часть церкви (предхрамие) с двумя симметричными приделами. В 1870 году старая деревянная колокольня была снесена, а новый объем из красного кирпича пристроен вплотную к старой деревянной церкви. На колокольне был установлен колокол весом 310 пудов, отлитый валдайским мастером Василием Стуколкиным (Россия). Прошло десять лет, и осенью 1881 года Бауманису был заказан проект основного объема новой кирпичной церкви, а старую предполагалось перенести на Ивановское кладбище. Обмеры и проект перемещения деревянного храма Я. Бауманис выполнил в 1882 году, в августе того же года состоялась закладка новой церкви, которая была закончена и освящена в мае 1884 г. с престолом во имя Всех святых. Пока строился основной объем церкви, службы проходили в ее трапезной части, где в 1881 году был освящен малый престол (левый) в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Третий престол (правый малый) во имя Веры, Надежды, Любови и матери их Софии был обустроен и освящен в сентябре 1891 года, уже после смерти Яниса Бауманиса, последовавшей 19 марта 1891 года.

Храм построен в стиле эклектики, в романских формах. Необычный для православного храма стиль не помешал зодчему строго выполнить все требования церковного канона. Традиционная анфилада пространств, полукруглая апсида алтаря, крестово-купольное решение основного объема церкви, великолепно продуманная система естественного освещения интерьера, хорошая акустика, даже оригинальное завершение восьмигранного купола и колокольни, круглое окно-роза – все говорит о уважении традиции, о глубоком осмыслении канонических форм, об умении творчески их переработать согласно региональному контексту. Архитектурные объемы, построенные в два этапа, образуют цельную пространственную композицию. Внутреннее пространство церкви просторно и величественно, но не подавляет человека, а сомасштабно ему и даже уютно. В церкви сохранился подлинный интерьер второй половины 19 века : трехярусный иконостас пространственной формы, одноярусные иконостасы малых приделов, паникадила в технике прорезного железа. Интересны массивные деревянные несущие конструкции колокольни.

В 1924 году средствами прихода на колокольне храма были установлены новые колокола, взамен утраченных в годы Первой мировой войны. В 1926-1934 годах под руководством арх. В. Шервинского в храме проводился капитальный ремонт. Богослужения в церкви никогда не прерывались.

Рядом с храмом было возведено двухэтажное приходское здание. С 1894 года в нем действовала церковно-приходская школа (арх. А.Кизельбаш), позже в том же здании – городская русская основная школа № 8, в советское время здание было расширено пристройкой и использовалось как детский сад. С 1995 года в здании бывшей школы размещается Рижская Духовная семинария.

Городской сад на месте бывших старообрядческого и православного кладбищ по проекту арх. Карла Барона был устроен в 1960 году, первоначально он получил название Киевского парка (4,73 га). Старых захоронений на территории парка не сохранилось. Едва заметные следы оград еще заметны вблизи храма, у алтарной части здесь была могила родителей петербургского купца первой гильдии Фирса Мироновича Садовникова, уроженца Риги, на капитал которого, по его завещанию было устроено заведение для призрения обедневших русских рижан. Каменная богадельня для бедных, школа для приходящих детей и церковь священномученика Фирса былы открыты в доме № 20 по нынешней ул. Ф. Садовникова в 1876 году, и находились там до 1940 года.

На территории храма, справа от церкви сохранилась братская могила времен Первой мировой войны. Надпись на памятнике сообщает, что он «сооружен трудами приходского совета, прихожанъ и жертвователей 1 сентября 1936 года». На гранях гранитного обелиска, увенчанного крестом, начертаны имена павших воинов 12-го сибирского стрелкового полка и Двинского пехотного полка. Рядом с крыльцом церкви – могилы священнослужителей и настоятелей храма, среди них – захоронение протоиерея Алексея Торопогрицкого. Во время немецкой окупации на территории, вплотную прилегающей к Всехсвятскому и Иоанновскому православным храмам, было еврейское гетто. О. Алексей Торопогрицкий и о.Николай Шалфеев (настоятель Иоанновского прихода) помогали евреям (в основном детям) бежать из гетто. В конце 1941 года о. Николай Шалфеев и о. Алексей Торопогрицкий были арестованы гестапо, и оба умерли в течение трех дней после выхода из-под ареста : о. Алексей Торопогрицкий - 27-ого, о. Николай Шалфеев - 28-ого декабря 1941 года. О. Николай был похоронен на Ивановском кладбище, недалеко от храма. О. Алексей покоится рядом с церковью Всех Святых.

В 1990 году Киевский парк был переименован в Тихий сад.

Памятный камень с надписью «1979-1989. Сынам Латвии, погибшим на Афганской войне» установлен в парке в 2008 году. В 1978 году рядом с парком, по ул. Даугавпилс 31 построено административное здание (арх. Л. Клешнина), которое тактично вписалось в тихую среду бывшего кладбища. При строительстве были сохранены все старые деревья, а хозяйственный двор с гаражами спрятан за зеленым газоном искусственной насыпи.

Людмила Клешнина

Источники информации :

1) Демина Н. «Рижская церковь во имя Всех Святых», Рига, 1998.

2) «Православие в Латвии», выпуск 6, Филокалия, Рига, 2007, с.120-135.

3) «Rīgas dievnami. Arhitektūra un māksla», Zinātne, Apgāds mantojums, 2007, c. 337, 352- 363, 488-497.

4) Irina Bākule «Rīga ārpus nocietinājumiem», Neputns 2009, с. 33, 100, 110, 127.

5) sobory.ru/article/index.html?object=06387

6) Клешнина Л. (при участии О.Остенберга) «Административное здание Московского и Рижского РК КП Латвии на углу улиц Даугавпилс и Екабпилс», «Латгипрогорстрой», 1973

Здесь можно найти много материала о захоронениях.

***

Кладбища, отмеченные на карте Риги самого начала прошлого века:

Санкт-Петербургский форштадт:

- Католическое кладбище (ныне Лесное).

- Русское госпитальное кладбище (ныне Гарнизонное и Микеля).

- Городские кладбища (ныне Большое кладбище между Сенчу и Клияну).

Московский форштадт:

- Кладбище Св.Якоба.

- Покровское кладбище.

- Кладбище Матиса.

- Еврейское кладбище.

- Ивановское кладбище.

- Кладбище Atglaubigen(r?) (Friedhof der Atglaubigen). Примыкает к Ивановскому.

- Кладбище Rechtglaubiger (ныне Тихий парк).

- Католическое кладбище (ныне Покойный парк).

Митавский форштадт:

- Кукушкино кладбище. К сожалению на уровне Даугавгривас карта заканчивается. Поэтому кладбища Пардаугавы того времени нужно будет уточнить по другой карте.

с форума

Пишет Bellena:

Когда я планировала кладбищенский рижский загул, начиталась этих ваших интернетов, а там все про то, что в Риге прямо немедленно собираются развивать кладбищенский туризм, штобы как в этом вашем парижу. И мемориальные парки устроить.

Отлично. Просто замечательно. А на месте выяснилось, Что же выяснилось на месте? Вы действительно хотите войти? что таки мемориальный парк на месте Большого кладбища успешно устроен еще в конце 60х годов. Тогда там устроили субботник и прорядили кладбище настолько успешно и с большим рвением, что если раньше между памятников было сложно пройти, то в результате коммунистического ударного труда одно надгробие стало отстоять от другого на десятки метров. По какому принципу выбирались те, которые не выкинули, и куда делись все остальные, науке не известно. Надеюсь, их не превратили в поребрик как у нас.

Короче говоря, когда мы строго по карте приперлись на Большое, мы сначала реально приняли это дело за парк.

Вдобавок посередине кладбища проложена весьма оживленная магистраль.

Состояние жуткое, даже жутчайшее. Склепы выпотрошены, внутри куча мусора в лучших традициях.

Странно, что не сдали в металлолом перила.

Миру мир!

Рядом за жутким забором из зеленой сетки-рабицы находится Покровское кладбище. Оно православное (этим все сказано). Места продаются. Все билеты еще не проданы. Фотик там фотографировать отказался. По кладбищенской дороге до церкви активно раскатывают на машинах.

Википедия при этом считает, что на этом месте находится только православное кладбище. По факту их три - Покровское (огорожено), Большое (лютеранское) и святого Екаба (католическое).

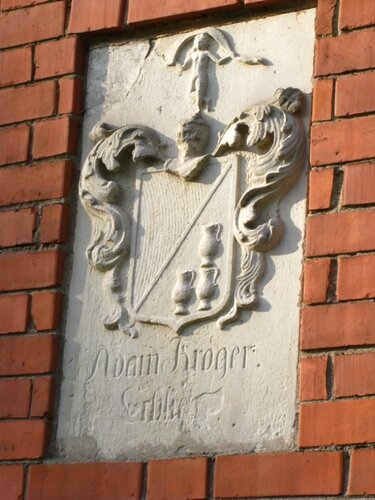

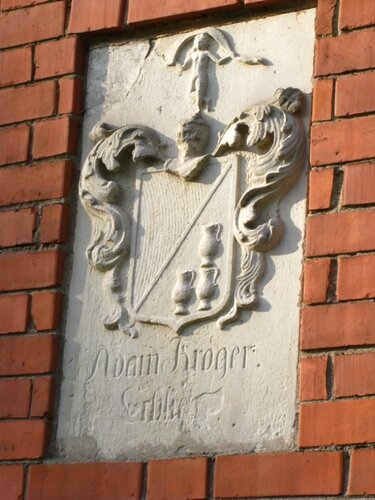

На табличке мы прочитали, что кладбище было основано из-за эпидемии чумы 1770 года - было решено прекратить захоронения при городских церквях. Как будет видно ниже (под катом с геральдикой), в 1777 году много богатых семейств основали здесь склепы.

На самом деле рижские культурологи негодуют - но хоть какую-то реставрацию им обещают только к 2014 году. Упомянутая в статье уникальная ротонда в древнеримском стиле нами была замечена, но она вся в лесах... нельзя назвать сие лесами. Короче, она в досках.

Это склеп семьи Пихлау. Здесь была похоронена (пока ее не выволокли отсюда) жена самого выдающегося градоначальника Риги Джорджа Армитстедса. Его весьма познавательную биографию можно прочитать тут. Правление Джорджа Армитстеда в Российской Империи было признано образцовым, по этому Император Николай II приглашал его на должность мэра города Санкт-Петербурга, но тот отказался. Дж. Армитстедс умер от продолжительной болезни 17 ноября 1912 года. И был похоронен на Большом кладбище.

Надгробие же самого мэра выглядит теперь так.

На постели из роз

На восстановление церкви активно собираются деньги

Что радует - здесь гуляют с детьми

Субботник однако

Обратите внимание на Иоханну Каролину - уехала или что-то случилось.

Под морем куча гербов - любители геральдики радуются

Со стены, семейные склепы в которой датируются 1777 годом.

От большинства, кроме двух, чьи крыши покрыты красной черепицей, остались только фасады. Сзади - краснокирпичная стена, в которой красуются отнюдь не новые надгробия. Но кирпич выглядит новоделом.

Милая бабочка

Покровское православное кладбище было открыто в 1773 году.

До этого усопших рижан хоронили в специальных помещениях в подвалах церквей и вокруг них. Эпидемия чумы внесла поправки в этот обычай. Чтобы предотвратить распространение болезни, Екатерина Вторая запретила захоронения в черте города. Городские власти выделили под кладбища свежий участок земли, находящийся тогда в трех километрах от Риги. Но недавно выяснилось, что захоронения здесь производились и ранее 1773 года: на Покровском обнаружен склеп, датированный 1736 годом. Таким образом, это кладбище можно считать самым древним в Риге.

читать дальшеК сожалению, часть того самого склепа с датировкой полтора года назад (2000 год) разрушили учащиеся расположенного рядом французского лицея. А в 1997 году был похищен уникальный памятник с могилы рижского губернатора - русского генерала екатерининских времен Александра Андреевича Беклешова, который был здесь похоронен в 1808 году. Герой Чесменского сражения с турками, Беклешов в свое время был губернатором Курска, Орла, Каменец-Подольского, Киева, военным губернатором Москвы. Генерал Беклешов был родственником Александра Сергеевича Пушкина по линии Ганнибалов. В Риге до сих пор живет их потомок - Лия Николаевна Цыркина-Беклешова. Она очень похожа лицом на барельефный портрет своего сановного родственника-генерала. На Покровском кладбище покоится и митрополит Сергий, который был главой Православной церкви Литвы, Латвии, Эстонии и Псковской области. Во время немецкой оккупации он освободил много заключенных из концлагерей. Каким-то образом митрополит договаривался с немецкими властями и призывал прихожан Христорождественского храма забирать узников в свои семьи. Митрополит Сергий был расстрелян в 1944 году.На кладбище похоронен и Иоанн Поммер, первый канонизированный святой в Латвии за восемьсот лет. Он был зверски убит в октябре 1934 года при загадочных обстоятельствах.

Есть на Покровском и захоронения воинов, погибших во время двух мировых войн.

Покоится здесь и автор первой «Истории Ливонии с древнейших времен», основатель первой в Риге печатной русской газеты «Рижский вестник» Евграф Васильевич Чешихин. Совсем недавно выяснилось, что на Покровском расположена могила первой жены писателя Алексея Толстого Юлии Васильевны Рожанской.Похоронены здесь и близкие Елены Сергеевны Булгаковой, вдовы писателя Михаила Булгакова. Как известно, девичья фамилия Елены Сергеевны - Нюренберг. Она родилась и выросла в Риге. На Покровском кладбище похоронены ее отец Сергей Маркович Нюренберг, а рядом с ним сестра Елены Сергеевны Ольга Бокшанская, актриса МХАТа. Известно то, что до своей смерти в 1970 году Елена Сергеевна приезжала в Ригу и навещала могилы близких людей. Сама она похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с Михаилом Булгаковым. К сожалению, в начале восьмидесятых годов памятники с захоронений Нюренбергов были украдены, и где находятся сами могилы, теперь неизвестно.

Варварское массовое разрушение памятников из мрамора и дорогого шведского черного гранита - лишь одна и далеко не главная беда Покровского. Периодически здесь орудовали и гробокопатели. Основательно кладбище грабилось два раза: в Первую мировую войну и перед освобождением Риги от немецко-фашистских оккупантов. В поисках драгоценностей - (хоронили раньше здесь людей богатых, со всеми их регалиями) - грабители взламывали склепы, поднимали плиты, ворошили кости.Но главная причина умирания Покровского кладбища - идеология, культивирующая забвение прошлого, равнодушие к памяти предков. Старые кладбища, оказавшиеся в черте разросшегося города, уничтожались и превращались в парки. Для начала запрещались захоронения, с кладбищ снимали охрану и ограду. А спустя 35 лет как бы вдруг обнаруживалось, что за могилами уже некому ухаживать, и кладбище ровняли с землей. Первым предполагалось снести расположенное рядом лютеранское кладбище. Когда прямо по его территории стали строить дорогу (ныне ул. Сенчу), жители по ночам переносили прах своих близких на православное кладбище, к действующей здесь церкви.Теперь на Покровском похоронены не только православные (русские, латыши, евреи, цыгане, люди других национальностей), но и лютеране. К сносу готовилось и Покровское кладбище - последнее захоронение здесь произошло в 1962 году. Убрали ограду, снесли арку над входом - тратить деньги на реставрацию было ни к чему. В тридцатые годы, Покровское ежедневно обслуживала бригада из 13 женщин и двух мужчин. Были еще заведующий и сторож. Убиралась территория, поддерживались в порядке дорожки к склепам. Кладбище оберегалось от варварства. С 1960 года, когда Покровское было закрыто, здесь хозяйствовала лишь одна штатная единица - мастер кладбища. Должность занимала пожилая женщина, она была и дворником, и сторожем... В 1991-92 годах в массовом порядке стали разрушать и вывозить памятники и надгробия из черного гранита, которые предполагалось использовать для лестничных ступенек. На заросшем травой кладбище стали выгуливать собак... В последние годы здесь разгулялись и мальчишки-сатанисты. Они переворачивали кресты, пакостили стены склепов непотребными надписями, взламывали их и рядом с гробами и костями устраивали свои ритуальные действа. По мнению Сергея Калайды, президента благотворительного фонда Vзstures Izteka («Исток»), от превращения Покровского кладбища в парковую зону спасли действующий здесь храм Покрова Пресвятой Богородицы, крах советской власти да заступничество Русской православной церкви за рубежом...На кладбище затеплилась жизнь. Снова разрешены захоронения, на старых могилах, в которых покоятся известные русские прежних времен, установлены скромные мемориальные таблички вместо исчезнувших дорогих памятников. Появился большой деревянный крест, цветы к которому могут возложить те, кто не знает точного месторасположения могил своих близких: планы кладбища безвозвратно утеряны. Правда, удалось разыскать кладбищенскую книгу, в которой зарегистрированы все погребенные здесь с 1930 по 1940 годы. Каждый день, даже зимой, здесь работают четыре-пять человек, реставрируя плиты и памятники, которые еще поддаются реставрации... Все это дело энтузиастов, для которых русская история Риги не пустой звук. Труд реставраторов оплачивает строительная фирма Сергея Калайды. Фонд, который он возглавляет, создан специально почти восемь лет назад ради восстановления кладбища и постепенного превращения его в мемориальный комплекс. Это стало возможным после того, как Покровское в 1998 году было передано в собственность Латвийской православной церкви. Что, в свою очередь, стало возможным после кропотливой и многолетней исследовательской и организационной деятельности Сергея Ермакова, нынешнего вице-президента вышеупомянутого благотворительного фонда. Именно он собрал все необходимые архивные данные, подготовил проект документов для рассмотрения Рижской думой. В их числе проект восстановления Покровского кладбища, который разработал архитектор Сергей Рыж. Проект утвержден всеми городскими инстанциями.Проект предусматривает реставрацию кладбища после сорокалетнего запустения и создание лавры. Восстановить Покровское кладбище, этот некрополь, где покоится весь цвет русской Риги, - наш долг и духовная обязанность.

Газета "Час" 1.02.2001г. № 27

сайт

-проблема-

На кладбище множество весьма значимых захоронений. О каждом можно писать целую отдельную статью. Тут похоронены известные священники, знатные люди прошлых лет — офицеры царской армии, купцы, банкиры, крупные меценаты. Здесь покоятся личный врач Наполеона, подруга композитора Римского–Корсакова, многие иные знаменитости, почетные граждане и популярные люди. Одна из самых необычных — могила известного латышского прорицателя Эйжена Финкса. На его могиле всегда много живых цветов.

Эйжен Финк

Эйжен Финк

(1885 — 1958)

В довоенной Риге было немало своеобразных, можно даже сказать, знаковых личностей. Слухи, народная молва приписывали магические свойства рижскому фотографу Эйжену Финку, жившему на Московской улице. Как его только ни называли — и ясновидящим, и предсказателем, и пророком. И даже знахарем, снимающим порчу, веря в его чудодейственную энергетику народного целителя. Словом, это была живая рижская легенда — свой латвийский ясновидящий, известный далеко за пределами Риги.

Слава Финка-ясновидящего намного затмевала лавры Финка-фотографа. Вероятно, и в его бюджете это играло немаловажную роль. Популярности Финка — и поднятию тиражей газет — содействовала публикация очерков о его предсказаниях, большинство которых в точности сбывалось к вящему восторгу рижских обывателей. Молва, конечно же, нередко раздувала муху в слона. Образ рижского прорицателя привлекал и литераторов, запечатлевался в художественной прозе.

В очерке «Гроза в Герцеговине» (1940) о встрече с Финком выразительно поведал поэт Игорь Северянин.

«В Риге мы пробыли дня два, — вспоминал поэт. — Проездом.

— Не хотите ли зайти к Финку? — осведомился у меня знакомый доктор.

— Как хорошо, что Вы мне напомнили об этом: я уже давным-давно хотел с ним соприкоснуться. Я верю в него, его не зная: интуицией.

Но доктор слегка охладил мой порыв:

— Должен, однако, Вас предупредить, что он отнюдь не со всеми «потусторонне» разговаривает. Он избегает подобных встреч. Но мы все же попробуем. Пойдем со мной вместе.

На наш звонок дверь открыл сам ясновидящий.

— В настроении ли Вы сегодня побеседовать с моим знакомым? — спросил доктор, указывая на меня и не называя меня по моей просьбе.

— Что нужно ему от меня? — с каким-то недружелюбием в лице и в голосе воскликнул прорицатель. — Он сам не хуже меня может предсказывать людям их судьбу. — Затем он стал отплевываться:

— Фу, какими мерзкими людьми окружены Вы! Гоните их прочь от себя скорее… Впрочем, раздевайтесь и входите, — гораздо уже любезнее сказал он.

— Прежде всего меня интересует, знаете ли Вы, кто я? — спросил я у него, прямо смотря ему в глаза.

— Во всяком случае человек искусства. Может быть, художник, композитор, артист.

— Куда мы едем? — задал я ему второй вопрос.

— Вы едете на юг. К далекому теплому морю. Апельсины, пальмы…

(Тут я должен заметить, что мы южнее Белграда не собирались ехать. От него же до Адриатики тридцать шесть часов езды.)

— Благоприятна ли будет наша поездка?

— О, да! Да! Много успеха, денег, славы! Постойте, постойте… О! Я вижу крушение поезда… Стоны, кровь… Трупы…

Он нервно, очень возбужденный, прикрыл рукою глаза. И вдруг он просветлел весь:

— Нет, Вас это не коснулось. Вы — живы. Даже не пострадали. Ясно вижу. Я вижу еще большой дом. Замок как будто. Тоже на юге. Вы вернетесь оттуда и снова туда поедете. В какой красивой местности находится этот замок! Горы, цветы, вода.

Он заметно входил в транс. Я почувствовал прилив вдохновения: волосы шевельнулись на голове, по спине пробежал знакомый холодок. У нас создавался редкостный контакт.

— Первый человек, которого Вы встретите на юге, будет носить имя: Алексей. Запомните это. Второй, кого Вы увидите, Александр. Но только остерегайтесь рыжих: у Вас нет против них противоядия. Берегитесь!

Вдруг он взглянул на мой правый бок.

— Болит? Ничего. Обойдется без операции. (Замечу в скобках, что за два месяца перед этим знакомые врачи советовали мне оперировать слепую кишку.)

Во время нашего разговора Ирис (спутницей И. С. была его жена Ф. М. Круут. — С. Ж.), почти не мигая и, видимо, смутно взволнованная, смотрела на Финка. И внезапно он обратился к ней:

— У Вас слабые глаза? Об очках думаете? Рано, рано. Еще не настало время. (А врач только что перед этим настаивал на очках! Вот уже десять лет прошло, а она и теперь еще с ними не познакомилась!..)

— Все спорите с Вашим другом? — продолжал он, смотря на нее — Все разногласия? Осуждаете его за многое? Подумываете, — тут он взглянул и на меня, — о расставании? Бросьте, не советую. Счастье отвернется от каждого. Люди вы разные, но везет вам до тех пор, пока вы вместе. Бойтесь лошадей, — обратился он уже к одной Ирис. И устало смолк.

Тогда я представился ему, крепко пожал руку и прочел с исключительным подъемом, в благодарность, каждому слову его веря, — «Весенний день».

В Белграде первый человек, с которым мы через три-четыре дня познакомились, оказался сотрудником «Нового времени» — Алексеем Ивановичем Ксюниным, второй — председателем державной комиссии по делам русских эмигрантов, ректором университета и воспитателем престолонаследника Петра, академиком Александром Ивановичем Беличем.

Уже из этого одного видно, что два предсказания сбылись в первые же дни».

Ниже поэт описывает предсказанную Финком катастрофу поезда: «Горы гремели вдохновенно и угрожающе (после отхода поезда в Югославии, под Дубровником разразилась южная гроза. — С. Ж.).

…Под железно-каменный грохот наш вагон с креном в девяносто градусов — в длину — летел в бездну. Ирис падала головою вниз, я — ногами. В душе — чувство смерти. Страха, — я это утверждаю, — не было. Было, скорее, чувство обреченности. Возможно, мы просто не успели испугаться: падение продолжалось несколько секунд. Вагон внезапно во что-то уперся. Меня треснуло головой о стенку. Удар был смягчен бархатной обивкой. Все же синяк получился изрядный. Ирис никак не пострадала. Мы стали карабкаться вверх по вагону, напирая снизу на двери каждого купе в отдельности. С трудом выбравшись на верхнюю площадку, стекло двери которой было разбито, я высунулся из него. Гроза стихла. Непроницаемая тьма. Снизу доносились голоса. Там пылали факелы. Тщетно пробовали мы раскрыть дверь, ютясь на площадке: она не поддавалась нашим усилиям. Наконец, мимо нас спускавшимся к паровозу кондуктором мы были через разбитое окно двери извлечены наружу и стали в кромешной тьме карабкаться по скользкому откосу к полотну. Катастрофа произошла из-за грозы: громадный осколок скалы, подмытый ливнем, упал на рельсы перед проходом поезда. Случилось это между станциаями Мостар и Яблоница...».

Сбылось и другое предсказание Финка: еще дважды — в 1931 и 1933 годах — побывал поэт на зеленых берегах Адриатики. «Сбылось и его предсказание относительно замка: лето, осень и часть зимы 1933 года нам пришлось провести в замке Храстовец, в Словении, вблизи Марибора, где были и горы, и много цветов, и речка Песница, приток Дравы…». И «каждый раз, — вспоминал Северянин, — когда поезд приближался к тому знаменитому перегону Мостар — Яблоница, будь то ночью или днем, у нас появлялось чувство какого-то ожидания, и воспоминание вновь и вновь ярко рисовало ночь, предсказанную вдохновенным ясновидящим». (10 янв. 1940 г.)

Очерк И. Северянина рижане и другие читатели русского зарубежья прочли в газете «Сегодня». Разумеется, слава Финка еще более упрочилась. Одна из рижских легенд о нем гласит, что в беседе с владелицей крупнейшей латвийской газеты «Яунакас Зиняс» Эмилией Беньямин (ей, кстати, принадлежал дом на ул. Кр. Барона, 12, где после войны находился Дом писателей) предсказал ей голодную смерть. Мадам, владелица газетно-издательского концерна, возмутилась — мол, это мне, миллионерше, суждено умереть от голода, какая чушь… Однако так и произошло: вывезенная в ходе сталинских репрессий «Беньяминша» (как ее за глаза называли в Риге) скончалась в лагере…

Впрочем, неумолимая судьба уготовили и самому Финку тот же жребий. Ныне покойный поэт Николай Павлович Истомин, выпускник рижской Ломоносовской гимназии (и автор ее гимна, который звучит и ныне), вспоминал, что во время высылки из Латвии летом 1941 года оказался в одном вагоне с Финком. Бывшие айзсарги и офицеры латвийской армии подшучивали над прорицателем, — мол, всем предсказывал, а сам о себе не ведал, что в Сибирь отправят.

Из ссылки Э. Финк вернулся, как и многие другие, уже после войны. Был реабилитирован, однако былой славы уже не вернул, круг его знакомых стал гораздо уже. Впрочем, старые рижане помнят эту «рижскую легенду» как своего современника. Хотя и относятся к нему по-разному. Латышские педагоги-ветераны, с которыми мне довелось совершить экскурсию по Покровскому кладбищу в начале 1990-х, услышав имя Финка, тотчас же оживились и попросили провести их к могиле предсказателя.

В Риге Финка не забывают, на каменном надгробии время от времени появляются цветы, скромная могилка всегда убрана. Вышла и книга о нем на латышском языке, составителем которой является один из редакторов журнала «Даугава» историк Б. Равдин.

В одно из моих стихотворений «Век Петра Великого и его след в Риге» в сборнике «Путешествие в Петербург» в силу ассоциативной памяти также вошел образ рижского предсказателя:

Дух петровский Культуру живит.

Всадник бронзовый нужен, как Сфинкс.

Предсказал ясновидящий Финк

пред войною, что мир победит…

Победил бы скорее! Тогда

прекратилась бы с прошлым война,

Петр историей стал навсегда…

В старой Риге — царит Тишина!

Нет давно уж на свете Петра,

нет на Ригу царевых обид.

Лишь в соборе Петра до утра

тишина о минувшем молчит…

Могила находится в секторе З, № 3.

С. Журавлев

Существует также легенда о том, что на Покровском кладбище похоронен последний тамплиер. И это, думаю, правда — на одной из центральных аллей можно увидеть очень красивый памятник с символикой Ордена. Бытует легенда, что в советское время кладбище чудом избежало уничтожения благодаря тому, что КГБ вело здесь раскопки и что–то искало. Может, чашу Грааля? На Покровском вообще много чудес и загадок.

По соседству располагается Старо-Немецкое кладбище

В 1770-1772 гг. в балтийских губерниях Российской империи свирепствовала бубонная чума. В рамках борьбы с эпидемией вышел указ, запрещающий хоронить умерших в церквях на территории городов (в Риге указ был получен 23 февраля 1773 года). Было предписано впредь хоронить только на кладбищах, расположенных на расстоянии не менее 300 саженей (примерно 2 км) от города. Согласно этому распоряжению, в Риге за тогдашними границами города, на Песчаных горах за Раунскими воротами, в 1773 году открыли городское кладбище. В наши дни оно известно как Большое кладбище.

Садово-парковый ансамбль “Большое кладбище” с его мемориальными постройками находится в собственности Латвийской Евангелически-лютеранской церкви. Кладбище, теперь – мемориальный парк, расположено в Видземском предместье, между ул. Бривибас, Менесс, Миера и Клияну. Его территория составляет 22 га. Комплекс включает в себя также католическое кладбище Св. Екаба и расположенные на углу ул. Маза Клияну могилы солдат вермахта.

Здесь похоронено несколько десятков тысяч рижан (точное их число в наши дни установить уже нельзя из-за частичной утраты документов) и установлены высокохудожественные памятники, отражающие характерные стили искусства своего времени. На кладбище представлены почти все виды могильных памятников начиная со второй половины XVIII столетия.

В парке растет около 60 видов деревьев и кустов, в том числе 39 интродуцированных: японская лиственница, клен обыкновенный, миндаль низкий, дерен побегоносный, черная ольха, спирея Билларда, вяз низкий, западная туя, крымская липа, голландская липа и другие.

автор pavelrudnev

Если долго-долго идти по Бривибас стрит, за Дайлес театр, за Новую Гертруду и потом свернуть налево, то наткнешься на дивное место. Два кладбища рядом на месте смычки исторической Риги и спальных районов. Небольшой православный погост с двумя церквями и рядом - огромное пространство старого, заброшенного немецкого кладбища.

Полузаброшенное, местами порушенное неовандалами, а местами окультуренное неоготами, это старонемецкое кладбище 1870-1920-х годов превратилось в общественный парк. Вполне естественным образом. Проложили садовые дорожки, поддерживают чистоту хотя бы днем, поставили лавочки среди склепов и надгробных плит. Гуляют люди, ездят с колясками, шалят с малыми детьми. Такое соседство никого не пугает. Отрада и элегия. Чудеса. Чудеса, невозможные внутри нашей, российской культуры. Все равно конечно разграблено частично, в склепах бомжи ночуют, но уж и не в таком кошмаре содержится, как аналогичное Смоленское кладбище в Петербурге.

-еще немного склепов-

Еще немного истории и снимков

-О кладбищах Риги-Всего в Риге 19 кладбищ - 2 открытых, 3 закрытые, остальные частично закрытые (захоронения производятся на уже имеющихся семейных могилах), где новые места выделяются за деньги, которые поступают в бюджет Рижской думы. На большинстве кладбищ города Риги состояние каплиц не отвечает менталитету народа Латвии и требованиям сегодняшнего дня. Каплицы очень маленькие, невместительные и многим требуется ремонт. Из этого можно сделать вывод, что состояние критическое. Например: на большом открытом кладбище Яунциемс каплица находится на большом расстоянии от рабочих секторов захоронения. Помещения для работников кладбища (землекопов) не отвечают требованиям санитарных норм и не приспособлены к условиям работы в зимний период.

В проекте по развитию рижских кладбищ, который был сделан и утвержден несколько лет назад специалистами фирмы «Комуналпроект», предусмотрено, что ритуальные и хозяйственные строения на кладбищах должны быть не менее 5% от общей площади кладбища. К великому сожалению, сегодняшняя ситуация очень далека от действительности и ее реализации. Городские власти даже не позаботились о строительстве общих туалетов, не говоря уже о других необходимых сооружениях на территории кладбищ города Риги. Коммунальный комитет Рижской думы под руководством бывшего депутата думы и председателя этого комитета М. Рубинной допустил, на мой взгляд, ряд ошибок. Систематически на протяжении нескольких лет не выполнял нормативы «Комуналпроекта» по 5% застройке ритуальными и хозяйственными строениями территорий действующих кладбищ, организовал монопольную деятельность одной фирме по копке могил на рижских кладбищах.

Малообеспеченным жителям не разрешается самим копать яму для могилы, неизвестно на каком основании и по какой причине. Я уверен, что это незаконно. В развитых государствах мира, государство относится к кладбищам, как к культурно-историческим памятникам, обустраивает и содержит их на свои средства. В законе Латвийской Республики сказано, что содержание кладбищ - обязанность самоуправлений. Но по непонятным причинам суммы, выделяемые на содержание кладбищ с 1998 года, уменьшались чуть ли не в геометрической прогрессии. Тем не менее, в год на вывозку так называемого мусора (в большинстве своем венки и цветы, т.е. экологически чистый мусор.) коммунальный комитет выделял не одну сотню тысяч лат. Хотя можно было их закапывать на окраинах кладбищ и через 1 – 2 года продавать использовать как перегной. Обошлось бы это в несколько раз дешевле и пользы было бы больше...

Самое знаменитое историческое кладбище – Покровское, здесь служилась панихида по гениальному русскому певцу – басу Ф. Шаляпину. Это – некрополь русской культуры. Здесь есть памятник русским воинам 1914 года, и многим другим почётным гражданам Риги. Рядом с Покровской церковью сооружена часовня в память о замученном архиепископе православной церкви Иоанне Поммере, со знаменитой фреской «Троица» академика живописи В. Климова. Среди «старых русских» рижан особо почитаемо Ивановское кладбище. Здесь покоится прах отца Иоанна Журавского, исповедовавшего заключённых. Это многотрудное послушание удостоило его постоянного почитания его памяти. 31 марта ежегодно совершается панихида. С сентября 1998 года здесь нашёл упокоение В.В. Мирский – знаменитый русский филолог-подвижник русской культуры - человек высокой духовности. Братское и Лесное кладбища - это один из наиболее выдающихся архитектурно-художественных памятников Латвии. Об истории его создания рассказывает в своей книге известный латышский архитектор В.Апситис. Для всех видов латышского искусства 20 годов двадцатого века были характерны обращение к народной старине, героизация и прославление исторического прошлого. Поэтому обращались к образам могучих ратников, фольклорных героев, которые и запечатлены в монументальных скульптурах.

Гости латвийской столицы непременно знакомятся с ансамблем Братского кладбища. Во второй половине 30-х годов этот ансамбль широко использовался для пропаганды боевых и национальных традиций. В те годы тут хоронили офицеров латвийской армии. И с гордостью показывали мемориал гостям из Англии, Франции, США и других стран, местные политические деятели всячески подчеркивали роль латышей в сражениях первой мировой войны. На братском кладбище покоятся сотни лучших сынов латышского народа. Долина мертвых - царство тишины и покоя. Угрюмо шумят сосны соседнего Лесного кладбища, шелестят плакучие березы. По боковым стенам, журча, стекают в колодцы из туфового известняка струйки воды -светлый мотив вечности. Совершая экскурсии по этим кладбищам мы как бы листаем страницы, связанные с историей латышского народа. Тут языком искусства, архитектуры и природы говорит с нами сама история.

В 1904 году приходы лютеранских церквей – Домской, Петровской, Гертруденской и Реформатской потребовали отвести им для захоронения 76,6 гектара земли в Южной части Царского леса, рядом с представленными ранее другими конфессиям участками (кладбища Маркуса, католическое, гарнизонное); предполагалось заложить Лесное кладбище. В 1909 году проект Лесного кладбища был представлен городской управе архитектором Г.Куфальдтом. Особого внимания заслуживает элемент планировки Лесного кладбища – главная аллея (похоронный путь). Г.Куфальдт прокладывал дорогу новым традициям кладбищенского искусства. Ранее участки для погребений отводились по признаку вероисповедания и, как следствие этого, между конфессиями и городом затевались тяжбы по поводу кладбищенской территории. Поэтому в начале ХХ века определение окончательных размеров Братского кладбища и постепенное его расширение вызвали конфессиональные столкновения.

На рубеже столетий в Риге обострились социальные противоречия. Частные гробницы – миниатюрные копии древнегреческих и древнеримских храмов – как бы посеяли семена социальных контрастов и в “загробном мире”. Наряду с мемориальной архитектурой появились на рижских кладбищах и ограды – художественная ковка или чугунное литьё – свидетельство высокого искусства и желание обывателей отгородится и превзойти ближнего в богатстве и роскоши. Г.Куфальдт на заседании рижского Общества социальной коммунальной политики 29 января 1909 года заявил, что кладбища должны быть “демократичными” и надо запретить возведение гробниц, металлических оград и бетонных перекрытий в местах захоронения. Следует дать простор зелени – живым изгородям, вечнозелёной туе (так называемая пейзажная планировка). Эта идея сохраняется и на сегодняшний день, закрепленная правилами Рижской думы по содержанию кладбищ.

На кладбище Райниса покоятся прах великого поэта латышского народа Я.Райниса и его жены. поэтессы Аспазии, в прошлом получившей первое место на конкурсе красоты в Латвии. На этом кладбище на себя обращают внимание кованные ворота, возведенные архитектором А. Бирзниексом. Скульптор К. Земдега из красного гранита сделал надгробие из красного гранита». И сильным встану я навстречу солнцу» - сияют золотом на постаменте слова Я.Райниса. Вокруг стройной, увитой виноградной лозой ротондры, словно в почетном карауле, расположились ряды могил выдающихся деятелей Латвии. Саласпилс впервые упоминается в 1186 году. В 1967 году здесь создан один из научных центров АН Латвии, на месте бывшего фашистского лагеря смерти – мемориальный ансамбль. Архитекторы Г.Асарис, О. Остенбергс, И. Страутманис, О. Закаменный. Скульпторы – Л.Буковский, О. Скарайнис, Я. Зариньш. В октябре 1941 года, пустырь площадью 30 гектаров, был обнесен двойным заграждением из колючей проволоки. Здесь немецко-фашистские оккупанты устроили Саласпилский концентрационный лагерь смерти. Были построены 45 бараков, рассчитанных на 200-250 человек и виселицы. Фашисты в каждом бараке зачастую содержали до 800 узников. В лагере были организованы массовые могилы в 2600 квадратных метров. Трупы истребленных людей укладывали в большие ямы. Было уничтожено более шестисот тысяч человек, из них – сто тысяч мирных жителей и более семи тысяч детей. С узниками обращались более чем жестоко. На месте бывшего концлагеря воздвигнут памятник – монумент жертвам фашизма. Он является одним из крупнейших мемориальных ансамблей в Европе. За создание этого ансамбля, скульпторы были удостоены Ленинской премии.

Здесь за воротами стонет земля и камни, как кровь запеклись. Склони голову входящий. Здесь некуда спешить. Остановись и слушай, что тишина красноречиво намолчит. Остановись и жди пока глухие стоны не загудят в груди. Как капли мерные пульс времени стучит. В потоки вечности мгновенья слились.

Ванагс

На кладбищах Риги нашли свое воплощение многовековые народные традиции почитания усопших. Действующие (открытые) в наше время открытые кладбища в Риге – унциемс и Болдерая. На ближайшее десятилетие останется работоспособным кладбище Бебербеки. На остальных кладбищах Риги похороны производятся в порядке индивидуальной договоренности.

***

-Тихий сад Московского форштадта (Klusais dārzs)-Этот небольшой парк тихо хранит память о трех столетиях рижской истории, здесь мирно существуют и взаимодействуют разные проявления нашей региональной культуры. Территория между улицами Католю, Лаздонас, Даугавпилс и Екабпилс стала парком в начале 60-х годов XX века, когда в Риге были ликвидированы многие старинные кладбища. Здесь под сенью вековых лип покоится много православных рижан. На месте Тихого сада в XVIII – XIX веках были два кладбища – православное и старообрядческое, а вдоль улицы Католю к ним примыкало католическое (теперь парк Мира).

Точная дата отведения земли под эти кладбища неизвестна. На планах Риги XVII века эта свободная территория, находившаяся тогда за пределами рижских предместий, показана как песчаные дюны, поросшие лесом. При шведах, в 1652 году территория рижских форштадтов была ограждена рвом, проходившим параллельно современной ул. Дзирнаву, кольцом бастионов и палисадом. Изображение здесь, за укреплениями форштадта, католического кладбища с часовней появляется на картах Риги XVIII века. Во времена шведского правления в Риге был введен запрет на католические богослужения, католические приходы были закрыты. Первая небольшая католическая капелла за пределами городских стен была построена только после 1710 года, когда в результате Северной войны Прибалтика была присоединена к России. Именно здесь, на территории старейшего в Московском предместье католического кладбища ее построил монах-францисканец Игнатий Цешинский, находившийся тогда в Риге (1720-1737). На огороженной части кладбища хоронили католиков, а за оградой предавали земле бездомных, неимущих, утопленников и умерших насильственной смертью.

Прошло около 160 лет, когда в 1892 году по проекту инж. Флориана фон Вигановского на месте католической часовни был возведен величественный каменный храм св. Франциска – один из замечательных образцов неоготики в нашем городе, а рядом с ним по ул. Католю – жилой дом причта в том же стиле. Напротив костела, вдоль улицы Католю фрагментарно сохранилась деревянная жилая застройка первой половины XIX века, а в деревянном двухэтажном доме на углу улиц Католю и Екабпилс в середине XIX века размещался госпиталь, принимавший раненых во время Крымской войны (1853-1856).

Через сто лет после возведения костела, по проекту арх. Атиса Бивиньша (1988-1992) в глубине территории храма было построено стилизованное под готику кирпичное здание католической духовной семинарии, которое хорошо вписалось в историческую застройку этого места. На огороженной территории храма и семинарии сохранились захоронения бывшего католического кладбища. А кладбище для неимущих было закрыто в 1908 году и по проекту Г. Куфальта преобразовано в пейзажный сад Мира (Miera dārzs). До наших дней здесь сохранились только старые кладбищенские ворота и остатки некоторых элементов благоустройства. В 1927 году по проекту А. Зейдака в парке была возведена эстрада и оборудована детская игровая площадка.