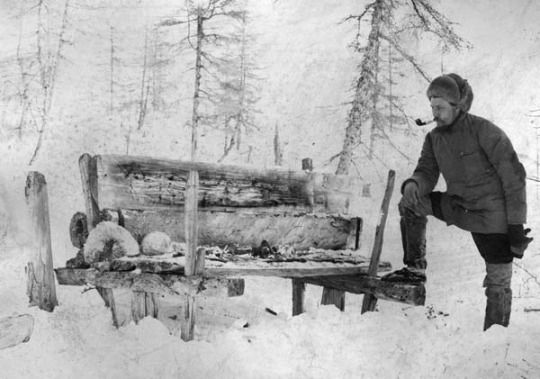

Русский этнограф Виктор Николаевич Васильев у якутского воздушного захоронения (арангас), Красноярский край, 1905

Обряд воздушного погребения — один из древнейших религиозных обрядов похорон умершего человека, в котором погребение совершается путем подвешивания тела умершего в воздухе, с целью предания тела умершего воздуху, духу, свету, дереву и т. п. Религиозная мотивировка обряда у разных народов была разная.

Обряд воздушного погребения существовал у многих народов древности, а на сегодняшний день встречается в редуцированной и более гигиенической форме развеивания праха.

У некоторых народов, обряд совершался в отношении всех умерших, а у некоторых народов — только в отношении «избранных» по тем или иным признакам.

Одним из древнейших упоминаний данного обряда является сообщение Нимфодора (III век до н. э.) в своем произведении «Варварские законы» он писал:

«Мужские тела колхам нельзя было ни сжигать, ни погребать; тела мужчин завертывали в свежие шкуры и вешали на деревьях, женские же предавали земле.»

-У разных народов-Воздушное погребение у грузин

1814 год — Давид Багратиони, в книге История Грузии сообщал: "В древние времена грузины не зарывали в землю тела умерших, а выставляли оные на деревьях, что самое доныне видят у абхазцев. Сие принято, как думают, от персов, ибо Гиде, описывая древние обычаи сего народа, упоминает, что персы подобным образом поступали с телами умерших".

Однако логично предположить, что это пошло от колхов и распространилось по всей Грузии.

Воздушное погребение у абхазо-адыгских народов

1660 год — Путешественник Арканджело Ламберти записал: "С северной стороны, ближе всех (к мингрельцам), живут те кавказцы, которых Турки называют абазами (Abassas) или абкассами (Abcasses). Между прочими обычаями этого народа замечательно то, что они не погребают, ни жгут тела покойника, а кладут труп в выдолбленный ствол дерева (dans un tronc d’arbre qu’ils ont ereuse), который служит гробом. Последний с молитвой привязывают виноградной лозой к высочайшей ветви какого нибудь большего дерева. Они привешивают также оружие и одежду усопшего, а чтобы послать на тот свет коня, гоняют его во всю прыть от этого дерева до тех пор, пока тот не околеет. Если он издохнет скоро, то говорят, что хозяин любил его сильно; если же, напротив, он долго не издыхает, то говорят, что покойник этим показывает, как мало заботился о нём".

1427 год — Путешественнник Иоганн Шильтбергер сообщал: "У них (у черкесов) есть обычай класть убитых молнией в гроб, который потом вешают на высокое дерево. После того приходят соседи, принося с собою кушанья и напитки, и начинают плясать и веселиться, режут быков и баранов и раздают большую часть мяса бедным. Это они делают в течение трех дней, и повторяют то же самое каждый год, пока трупы совершенно не истлеют, воображая, что человек, пораженный молнией, должен быть святой".

Абхазские историки считают, что обряд воздушного погребения абхазо-адыгских народов произошёл из религиозных культов строителей дольменов. Поминальные обряды духа предков совершались перед фасадом дольмена или внутри кромлеховидных оград (Отхара), так как характерным для дольменой культуры этих народов было «вторичное» захоронение лишь крупных костей и черепов (неоднократно обнаруженные археологами внутри дольменов), оставшихся после первичных «воздушных захоронений» на деревьях. Отдельные адыгские учёные (Б. С. Хотхо) считают, что обряд воздушного погребения абхазо-адыгских народов тесно переплетался с друидизмом этих народов.

Воздушное погребение у индейцев Северной Америки

Также известно, что обряд воздушного погребения существовал у некоторых племён индейцев Северной Америки. Тело усопшего помещали на специальный помост, который либо находился на дереве, либо был приподнят на шестах на высоту примерно трёх метров. Рядом с помостом размещали его оружие и еду на весь путь в другой мир.

Воздушное погребение у мокшан

В соответствии с традиционной религией мокшан, называемой мокшень кой, в древности умерших хоронили в лубе (кер), в который заворачивали тело и подвешивали на дереве, такое захоронение называлось урля или уркспря. Позднее стали хоронить на лесном кладбище (калмакужа). Из четырёх рядом растущих деревьев делали сруб и помещали его на образовавшиеся высокие пни. На срубе делалась крыша, внутрь помещали тело умершего в лубе. В период крещения калмакужат были сожжены. После этого погребение стало подземным.

Воздушное погребение у японцев

В Японии и на Окинаве, с глубокой древности практиковалась двустадийная погребальная обрядность, и первой стадией было «воздушное погребение». Воздушное погребение было вытеснено обрядами буддизма.

Воздушное погребение у мохэ

Археологами установлено — мохэ (народ, с древнейших времён живший на севере Маньчжурии, предки чжурчжэней и, соответственно, маньчжуров) практиковали обряд воздушного погребения в зависимости от времён года.

"О происхождении древнего киргизского погребального обряда" Г.Ю. Ситнянский"О происхождении древнего киргизского погребального обряда" Г.Ю. Ситнянский

Печатная версия: Среднеазиатский этнографический сборник. Выпуск IV. М., 2001. С. 175-180

С. 175

В одной из своих работ В.В. Бартольд приводит сообщение турецкого историка XVI в. Сейфи, рассказывающего о погребальном обряде киргизов: "Они (киргизы - Г.С.) не кафиры и не мусульмане. Умерших они не зарывают в землю, но кладут в гробах на высокие деревья; кости их остаются там, пока не сгниют и не рассеются" [1]. В то время киргизы действительно еще не были мусульманами – ислам они приняли между 1630 и 1750 гг., когда были вынуждены откочевать на территории Ферганской долины и современного Таджикистана. Обычай же хоронить покойников на ветвях деревьев для Средней Азии абсолютно нетипичен. Зато его можно встретить у многих народов Сибири, Севера и Дальнего Востока.

В то же время многие киргизские информаторы, с которыми мне доводилось беседовать, подтверждают наличие такого погребального обряда у киргизов, хотя и сильно расходятся в вопросе о том, когда и как это было. Некоторые просто говорят, что "раньше так было", другие добавляют, что "не слышали об этом. До нашей эры, может быть" [2]. Есть мнение, что киргизы хоронили так до IX-X вв., когда были шаманистами [3].

Но "до нашей эры" факт подобного захоронения отмечен только у одного степного народа – монголоязычного племени шивэй (Восточная Монголия и Юго-Западная Маньчжурия), и то не совсем ясно, идет ли речь о древности или о раннем средневековье [4]. В мифологии саларов небесная богатырша, разбив войска противника, вешает тело их предводителя на дерево; уйгурский эпический текст тоже говорит о похоронах на деревьях [5].

На деревьях хоронили своих покойников в раннем средневековье и представители народа дубо (одна из народностей, давших начало современным тувинцам) – они "полагали своих покойников во гробы и ставили их в горах или привязывали на деревьях" [6].

Некоторые киргизы рассказывают, что на ветвях деревьев хоронили казненных преступников, причем еще сравнительно недавно - в XIX в. [7]. Существует вариант такой легенды: раньше преступников не хоронили, а бросали со скал – считалось, что "земля их не примет", при этом они могли попадать и на ветви росших внизу деревьев [8].

В литературе о похоронных обрядах сибирских народов автору настоящей статьи нигде не попадались упоминания о казненных преступниках, однако фактов того, что так хоронили людей, умерших необычной смертью, более чем достаточно. Так, алтайцы, народ, этногенетически весьма близкий к киргизам, хоронили (хотя и не всегда) на деревьях умерших девушек и людей, погибших от удара молнии. Таких покойников поднимали на деревья с помощью веревок и привязывали к ветвям или устраивали в сидячем положении. Близкородственные алтайцам телеуты вешали на деревьях детские трупы, а по другим данным – всех покойников подвешивали в лесу на деревьях, алтаи же (умерших обычным путем покойников. – Г.С.) зарывали в землю [9].

Представители шорского сеока Карга, по сообщениям Н.Ф. Катанова, еще в середине XIX в. хоронили своих детей, заворачивая их в кошму, а поверх нее в бересту, затем привязывали к дереву. Иногда ребенка клали в дупло, а снаружи закрывали древесной корой, чтобы по внешнему виду это дерево нельзя было отличить от других [10]. Шорцы продолжали хоронить на деревьях взрослых людей вплоть до конца XIX в., а детей – до первой четверти XX в.

С. 176

Барабинские татары, пишет Д.Г. Мессершмидт, "детей, которые умирали после рождения или рождались мертвыми, клали в гроб и несли в лес. Там срубали верхушку дерева, ставили гроб на ствол или привязывали к нему. Он оставался стоять там так долго, пока не сваливался вниз по какой-нибудь причине или не сгнивал" [11].

В хакасской сказке о белой зайчихе – "Похта-Кирис" – девушка так же хоронит своего брата на дереве [12]. В хакасском быту также известны детские захоронения на деревьях. Так, каргинцы – одна из групп сагайцев – в начале XIX в. умерших детей заворачивали в кошму, затем в бересту и подвешивали на дереве. Иногда клали в дупло, а сверху закрывали древесной корой [13].

Захоронения детей на деревьях были распространены и у финно-угорских народов - хантов и манси, хотя они хоронили их не на ветвях деревьев, а под корнями или в дуплах, но также завернув в бересту. В XIX в. на деревьях в ящиках, колодах или люльках хоронили умерших младенцев и ненцы. Нганасаны хоронили детей и подростков в деревянном гробу, установленном на столбах высотой в человеческий рост (может быть, потому, что в тундре не было деревьев?). Детей заворачивали в шкуры и сверток помещали в небольшой ящик или колоду и подвешивали на ветках деревьев. Сходным образом поступали и энцы.

Северные селькупы хоронили детей так же, как и взрослых, но если в какой-либо семье дети умирали часто, то приглашали шамана, который говорил, где и как хоронить. Чаще всего выбирали толстый кедр, часть ствола вырезали и сердцевину выдалбливали. Умершего ребенка клали внутрь и закрывали. Внешне дерево казалось нетронутым. Смысл обряда состоял в том, чтобы не допустить ухода души ребенка в страну мертвых; тогда другие дети не будут умирать. Детей в возрасте до года хоронили на деревьях, заворачивая в бересту и подвешивая на ветках.

Этот обряд был распространен и у кетов. У них есть легенда о посланном на землю сыне верховного бога Еся (в другом варианте предания Есь посылает собаку), который научил кетов "неправильному" способу похорон – в земле, после чего человеческая душа, вернувшись, не могла найти тело, и прежде бессмертные люди стали умирать. И сейчас еще у кетов сохранился пережиток бытовавшего ранее захоронения детей на ветвях деревьев – теперь на дерево вешают послед; так же хоронят и мертворожденных детей.

Хоронили на деревьях умерших детей и тунгусоязычные и палеоазиатские народы Восточной Сибири. Так, ангарские эвенки делали это еще в конце XIX в. Орочи детей, умерших в возрасте нескольких месяцев, хоронили в долбленом гробу (ог-доксо), который помещали на ветвях березы. Удэгейцы хоронили детей в долбленых гробах, завернутых в бересту, которые помещали в развилке деревьев, – они считали, что если хоронить ребенка в земле, то у матери больше не будет детей.

Нивхи ребенка, умершего в возрасте до недели, хоронили на дереве, детей более старшего возраста, а также родившихся мертвыми – в земле. Наконец, ительмены, по словам С.П. Крашенинникова, хоронили младенцев в дупле дерева [14].

Но не только людей, умерших какой-либо смертью, хоронили таким образом. Так, сохранились сведения, что киргизы в прошлом хоронили на деревьях богатых и знатных людей [15]. Д.Я. Самоквасов отмечает нечто подобное и у алтайцев; "Недостойного или бедного человека закапывают в неглубокую яму, богатых же или весьма почтенных и достойных поведением сжигают на огне или вешают на лесину" (выделено мной. – Г.С.). Это замечание интересно вдвойне: во-первых, здесь также говорится о похоронах почтенных, уважаемых людей, а во-вторых, уже упоминалось, что киргизы весьма близки к алтайцам. Последние хоронили на деревьях шаманов: умершего шамана заворачивали в войлок, поднимали на лиственницу или привязывали к ветвям [16].

В.А. Приклонский отмечает нечто подобное и у якутов: "В старину покойника не закапывали, а, положив труп в деревянный ящик и в долбленую колоду, ставили на дерево; позднее так продолжали хоронить только почтеннейших; под деревом закапывали живого коня" [17].

С. 177

Хакасы – сагайцы рода халар – хоронили почтеннейших стариков на помосте, установленном на четырех столбах [18]. Подобный обычай, очевидно, трансформировался из более древнего – хоронить на деревьях.

У тувинцев, по словам С.И. Вайнштейна, в начале XX в. шаманов хоронили "воздушным" способом (неясно, правда, идет ли тут речь о погребении на ветвях деревьев или на специально сооруженном помосте) [19]. В другой работе, впрочем, дается понять, что речь идет о специально построенном настиле – сери [20].

Буряты в Идинском и Балаганском ведомствах не сжигали умерших шаманов, а клали их в лесу на арангас (помост). Для этого выбирали толстые деревья, стоявшие близко друг к другу, на них на высоте 3-4 м делали настил из бревен и досок. В конце XIX в. умершего шамана часто клали в гробу на помост. Раньше гроб не употреблялся. Таким же образом идинские и балаганские буряты хоронили людей и животных, убитых молнией. У хакасов – сагайцев из рода халар – гроб с телом шамана, выдолбленный из целого дерева, устанавливался на помосте, покоившемся на четырех столбах. Другая этническая группа хакасов – качинцы – также хоронила шаманов не на кладбищах, а на помосте на четырех столбах, поставленном на вершине высокой горы. Иногда шаманов хоронили иначе: заворачивали в войлок и привязывали к столбу дерева головой вверх [21].

Любопытно, что в "радловской" записи киргизского эпоса "Манас" умершего от отравы Манаса временно помещают на сере – под навесом, крытым сверху. О навесе для временного захоронения под названием ыжык и о других подробностях похоронной обрядности, заслуживающих специального рассмотрения, говорится и в классическом варианте эпоса. И.Б. Молдобаев, сообщающий эти сведения, считает, что это отголосок шаманских поверий [22].

Северные селькупы хоронили шаманов в гробах, поставленных на ветви дерева или на помост. Еще в начале XX в. шаманское воздушное (опять неясно, на помосте или на дереве) захоронение сохранилось и у кетов. Сургутихинские и елогуйские кеты сообщали также о захоронениях шаманов на лабазах (согласно их предсмертному желанию).

Р. Маак обнаружил на Вилюе захоронение богатого эвенка-оленевода, поставленное на два пня, в 2,5 аршина высотой, в гробу из досок. Сымские эвенки говорили, что хоронили шаманов, согласно их завещанию, на помостах, как это делали и верхотуринские эвенки [23]. О захоронениях шаманов на деревьях или на помостах у народов Дальнего Востока сведений нет.

Многие киргизы утверждали, что у них никогда не было описанного способа похорон, но зато его широко практиковали калмаки (джунгары) или кытаи (кидани). В фольклоре киргизов эти два враждебных им народа часто подменяют друг друга, хотя на самом деле их разделяло семь-восемь веков. При этом добавляют, что "калмаки так хоронили только очень богатых" [24]. И действительно, летописные источники донесли до нас существование такого обычая у киданей. "Кидани, – пишет Н.Я. Бичурин, – трупы ставят на вершины нагорных дерев, по прошествии трех лет собирают кости и их предают огню" [25].

Очевидно, что такой архаический обряд захоронения имел тенденцию к исчезновению. Об этом говорят данные исследований тех же народов Сибири в период после прихода русских, когда появилась возможность изучать и фиксировать эволюцию похоронных обрядов.

Так, якуты, по словам В.А. Приклонского, "в старину" хоронили на деревьях всех покойников, а "позднее" (неясно, когда именно) – только "почтеннейших" [26]. У тувинцев-тоджинцев к началу XX в. такой способ похорон также сохранился только для шаманов, т.е., очевидно, раньше он применялся и по отношению к другим людям, как было в раннем средневековье у народа дубо, ставшего одним из предков современных тувинцев. Хакасское племя каргинцев хоронило умерших детей на ветвях деревьев за 50-60 лет до путешествий Н.Ф. Катанова, а ко времени путешествий (конец 1880-х годов) этого уже не было.

С. 178

Другое племя хакасов, кагары, к концу XIX в. хоронило на деревьях только наиболее почтенных стариков, тогда как раньше – всех покойников. Карагасы к тому времени стали хоронить своих шаманов в земле, вешая над их могилой на дереве шаманский костюм с бубном и колотушкой [27] – не исключено, что это был пережиток древнего захоронения на деревьях. Б.О. Долгих говорит о похоронах покойников на деревьях у коттов, койбалов и шорцев как об ушедшем в прошлое способе [28]. Д.Н. Анучин сообщает о кетах, что они "детей, возрастом до года, иногда и поныне (начало XX в. - Г.С.) погребают по старинному обряду". О том, что под "старинным обрядом" подразумевается именно захоронение на ветвях деревьев, говорит приводимая тут же, уже известная нам легенда о собаке, посланной богом Есем [29].

У якутов захоронения на столбах-арангасах бытовали до прихода русских, хотя тогда уже начинали хоронить в земле. Шаманов же хоронили на арангасах до конца XIX в. В 1928 г. в Шелогонском наслеге один местный житель, согласно его завещанию, был похоронен на арангасе, но тогда уже односельчане расценили это как причуду [30]. Еще в 1767 г. Якутская комиссия по переобложению ясаком отмечала, что "якуты мертвых по своему зловерию кладут на столбы, сделавши погосты", и указала, "чтоб впредь мертвые тела загребали", т.е. погребали в земле. Во второй половине XIX в. у якутов уже господствовал христианский погребальный обряд.

К 1880 г. исчез, по свидетельству Н.М. Ядринцева, бытовавший ранее обычай воздушного захоронения у телесов и теленгитов. Примерно в то же время исчез он и у бельтир – этнической группы хакасов. Но в XVIII в. уже большинство хакасов хоронили умерших в земле. Как об ушедшем в прошлое обычае, говорят разные авторы о похоронах на деревьях у хантов, манси, ненцев. У нарымских селькупов воздушные захоронения практиковались в XVII в. У эвенков Ангары уже во времена Гмелина (середина XVIII в.) похороны на деревьях считались анахронизмом, почему и совершались они в глухих, малодоступных местах, чтобы скрыть этот обычай, в частности, и от русских. Только детей хоронили в колодах на деревьях в конце XIX в. Дольше сохранялся подобный обычай у эвенков северных районов.

Так, в Туруханском крае эвенки в XIX в. умершего мужчину, если он был язычник, зашивали в оленью шкуру и вешали на дерево или клали на лабаз, а эвенки, жившие у Агайских озер, еще и в 1930-х годах хоронили покойников в гробах на деревьях, а одежду вешали рядом. Эвенки, жившие в пос. Рассохино (верховья р. Витим), еще и в начале 1960-х годов хоронили стариков не на кладбищах, а в глухих местах на столбах. Совсем недавно исчез этот обычай у эвенков Сахалина. Ф.Ф. Матюшкин обнаружил в начале XIX в. воздушное захоронение на столбах и у юкагиров, а уже в конце того же века В.И. Йохельсон говорит об этом как о прошлом, добавляя, что обряд представляет собой "захоронение тунгусского типа" [31].

Одним словом, подобный тип захоронения сохранялся тем дольше, чем отдаленнее и малодоступнее был район обитания данной народности или этнической группы. Как о пережитке далекого прошлого (даже по отношению к тому времени, о котором идет речь) говорят о похоронах на деревьях и киргизы. Сообщают, например, что раньше во время снежных заносов покойников клали на ветви деревьев, с тем чтобы с наступлением весны их похоронить [32]. Т.Д. Баялиева пишет по этому поводу, что некоторые представители племени джетиген жили в Ала-Букинском районе Джалалабадской области среди рода согу племени могол, а их родичи – в долине Чаткала. Туда можно было проехать только в течение трех летних месяцев, поэтому тех, кто умирал в другое время года, заворачивали в саван и зашивали в верблюжью кожу, после чего подвешивали на дереве или на специально поставленных столбах, где и оставляли до наступления лета. Затем покойника погребали вместе с кожей, в которую он был зашит. Т.Д. Баялиева считает, что, возможно, этот обычай – отголосок древних погребальных обрядов киргизов в Сибири [33]. Есть и такое мнение: этот обычай был связан с кочевым образом жизни киргизов, который не давал возможности хоронить покойников в земле [34].

С. 179

Такое объяснение, конечно, трудно принять всерьез, ведь известны десятки кочевых народов, никогда не прибегавших к такому способу захоронения. Более того, данный обычай был характерен главным образом для обитателей тайги, а для кочевников – гораздо меньше. Однако вполне возможно, что кочевой образ жизни на какое-то время "законсервировал" такой способ похорон. Переход от меридиональных кочевок (от р. Или к Алтаю и Черному Иртышу и обратно) к коротким вертикальным (на несколько десятков километров), постепенно произошедший в XV-XVI вв., в сочетании с принятием ислама, пусть чисто формальным, в общем и целом покончил с этим обрядом.

Однако не только сибирские народы практиковали подобный погребальный обряд. Если мы обратимся к народам Кавказа, то увидим, что и здесь этот обычай имел место. Так, абхазы, по сообщению В.Г. Вейденбаума, который, в свою очередь, ссылается на некоего царевича Вахушта, "во времена последнего не имели обычая зарывать мертвых в землю, а клали их одетыми и вооруженными во гробы и ставили на деревья"; он называет это "старинным обычаем" [35]. Еще в III в. до н.э. Аполлоний Родосский описал колхидский обычай погребать женские трупы в земле, а мужские привязывать к верхушкам деревьев. Есть известия, что адыги и в начале XV в. хоронили на деревьях людей, убитых молнией. В середине XVII в. Эвлие Челеби писал о беджугах: «Этот абхазский народ странным образом хоронит своих беков. Тело усопшего кладут в деревянный ящик, который прикрепляется к ветвям дерева, над головой в ящике оставлено отверстие, чтобы бек мог, как они говорят, "видеть небо" [36].

Здесь много знакомых черт. Тут и похороны на дереве выдающихся людей, как у якутов и некоторых групп киргизов, и похороны таким образом лиц, умерших необычным образом (убитых молнией), как у многих народов Сибири. Воздушное погребение было распространено также в Грузии и в Стране Басков [37].

Некоторые представители киргизской интеллигенции в беседах с автором говорили о возможной этногенетической близости киргизов (и вообще тюрков) и других индейских народов Северной Америки. В качестве доказательств приводилось сходство слов, наличие у киргизов племени "черноногих" (оно есть и у индейцев США и др.) [38]. Имеются и специальные исследования на тему тюркско-индейских языковых и этнокультурных параллелей [39].

Обратимся теперь к интересующему нас погребальному обряду. У ирокезов, по словам Льюиса Г. Моргана, был "издавна распространен" следующий способ погребения: тело умершего выставляли на помосте из древесной коры, устанавливаемом на стойках или укрепляемом на сучьях деревьев, и оставляли там до превращения в скелет. После того как труп сгнивал на открытом воздухе, кости переносили или в прежний дом умершего, или в маленький домик из коры около него. Сохранившиеся таким образом скелеты всех умерших через несколько лет предавались общему погребению. Еще за 60 лет до Л.Г. Моргана, т.е. в конце XVIII в., среди ирокезов, по их рассказам, подобный погребальный обряд был весьма распространен. Во времена же Л.Г. Моргана он еще бытовал у племен на Верхней Миссисипи и у некоторых племен дальнего Запада [40]. Все это очень похоже на погребальный обряд киданей!

Жители побережья залива Кука, кинайцы, по словам путешественника Г.И. Давыдова, еще в начале XIX в. "мертвые тела клали... на крышу, поставленную на четырех столбах, где они и сгнивали, богатых же... сожигали" [41]. Скорее всего, в более ранние времена эти индейцы погребали "на четырех столбах" всех покойников, сожжение же богатых стало "входить в моду" по мере роста имущественного неравенства в кинайском обществе.

С. 180

Атапаски Аляски на месте захоронения устанавливали гроб с покойником на специальную подставку, сделанную из новых бревен. Эту подставку сохраняли около полугода, а потом сжигали, гроб же перемещали на приготовленную к тому времени платформу – "дом для гроба", сделанную из еловых бревен, коры и дерна, с боками, закрытыми корой, иногда прикрытую крышей. Эти платформы обычай разрешал строить в мае, во время ледохода, и в октябре, во время ледостава. Тех, кто умирал в это время, сразу клали на такие платформы, а если смерть наступала в другое время, то сначала ставили на подставку до тех пор, пока не наступит май или октябрь, когда перекладывали на платфому.

На Нижнем Юконе покойника, согнув его ноги к животу, обернув берестой, клали в сколоченный из досок гроб, который ставили на четыре столба 5 футов высотой. У кучинов бытовали воздушные захоронения в выдолбленном бревне на столбах или на двух растущих рядом деревьях [42].

В.А. Винокуров находит свидетельства обряда похорон на дереве и в русских былинах. Например, Добрыня Никитич вешает тело убитого им змея "на осине на покляпыя"; при этом данный обряд является сибирским по происхождению и входит в русские былины через скифо-сакский эпос [43].

Как видим, данный погребальный обряд охватывает огромную территорию – от Тянь-Шаня, Кавказа и Пиренеев, через Сибирь и Берингов пролив, до Атлантического побережья Северной Америки и от Северного Китая до Арктического побережья Азии. О чем же говорит этот факт?

Ю.Г. Рычков утверждает, что примерно 25000-26000 лет (плюс-минус 2500-3400 лет) назад предки современных палеоазиатских народов и многих индейских племен Северной Америки представляли собой единую американо-сибирскую этническую общность, которая была "не крупнее племени или современных этнических групп Сибири", и группы, давшие начало разным народам Сибири и Америки, отличались в ее пределах друг от друга не более, чем отличаются ныне этнические группы одного и того же народа [44]. Вероятно, в состав этой общности входили и предки народов Кавказа – о сходстве, например, кетского языка с языками индейцев Америки, а также с баскским, буришкским и с кавказскими языками – черкесским, даргинским, табасаранским, чеченским, дидойским, бацбийским, грузинским, кабардинским, убыхским, абхазским писал А.П. Дульзон [45]. Н.Ф. Яковлев установил, что чукотский язык имеет много общего с кавказскими (черкесский, убыхский, кабардинский) и индейскими (кечуа) языками [46].

Ф. Боас сформулировал в свое время теорию о существовании в прошлом непрерывной цепи родственных народностей от палеоазиатов до тихоокеанских индейцев. Эта связь была разорвана эскимосами, которые отделили эти народы друг от друга. Данный процесс, по мнению Биркет-Смита, начался около VII тыс. до н.э. и окончательно завершился (произошло последнее переселение) "столетия два тому назад" (написано в 1937 г.), т.е. в первой трети XVIII в. [47]. С большой долей вероятности можно предположить, что похоронным обрядом американо-сибирской языковой общности было именно погребение на деревьях; в дальнейшем представители этой общности расселились по обширным территориям Евразии и Северной Америки, а еще позже были ассимилированы представителями других языковых общностей (индоевропейской, уралоалтайской и др.), передав им, в свою очередь, среди других этнокультурных особенностей и необычный погребальный обряд, сохранившийся во многих районах до нового времени, а кое-где – практически до наших дней.

«Похороните меня на старом дубе»Архаичные свидетельства о существовании в глубокую старину воздушных захоронений.

С незапамятных времен у мордвы, издревле населявшей большую часть юга Нижегородской области, существовал ряд легенд, преданий, сказок, рассказов и даже песен о том, что давным-давно этот народ и его предки хоронили своих умерших на деревьях и помостах.

Данные истории и фольклора

Действительно, некоторые исследователи считают, что у мордвы в глубокой древности существовали наземно-воздушные погребения. Фольклорные и поздние этнографические материалы указывают на бытование у этого финно-волжского народа и его предков обычая захоронения умерших в развилке дерева, подвешенными на ветвях деревьев или на специально оборудованных помостах, как это делали до недавнего времени многие народы Сибири и Дальнего Востока. Ученые считают, что подобная погребальная обрядность была свойственна древним дьяковским и городецким прафиннским племенам, с I тысячелетия до н.э. заселявшим обширную территорию Среднего Поволжья и волго-окского междуречья. В древности на территории нынешней Нижегородской области происходили начальные этапы формирования ранних поволжских финнов, в археологическом плане представленных двумя близкородственными культурами – дьяковской и городецкой. Интересно, что именно дьяковцы и носители городецкой культуры считаются одними из предков современных поволжских финнов – мордвы и марийцев, а также исчезнувших еще в средние века племен меря и муромы.

Однако, к сожалению, погребальный обряд древних предков финно-волжских племен практически неизвестен, так как несмотря на все старания археологов для дьяковского и городецкого этносов не обнаружено ни одного грунтового могильника – и это при том, что известные науке городища, например, городецкой культуры, исчисляются сотнями, располагаясь по достаточно протяженному участку поймы Оки. Что касается ненайденных погребений в грунтовых могильниках дьяковской и городецкой культур, такое обычно бывает тогда, когда древние люди предпочитали хоронить своих умерших не в грунте, а на помостах, в домиках мертвых, на деревьях, в воде или посредством кремации.

Первое упоминание о поволжских воздушных погребениях сделал арабский путешественник X века Ибн Фадлан, который сообщал об увиденном им в Поволжье следующее: «Делают для него (покойного. – Авт.) ящик из дерева хаданга (белый тополь), кладут его внутрь него, заколачивают его над ним и кладут вместе с ним три лепешки и кружку с водой. Они ставят для него три куска дерева наподобие дышел, подвешивают его между ними и говорят: «Мы помещаем его между небом и землей, его постигнет дождь и солнце… И он остается подвешенным, пока не износит его время и не развеют ветры».

Интересно, что XIX веке в Терюшевской волости (ныне Дальнеконстантиновский район) Нижегородской губернии на кладбищах у мордвы-терюхан можно было увидеть языческие погребальные срубы в виде домовин или срубов – некоторых подобий «домиков мертвых» установленных поверх могил. В 1843 году, объезжая мордовскую паству Терюшевской волости, епископ Нижегородский и Алатырский Дмитрий Сеченов увидел на мордовском кладбище села Успенского (ныне село Сарлеи) группу языческих срубов и распорядился их сжечь. В дальнейшем это стало причиной терюшевского восстания.

Отголоски надземных (воздушных) захоронений у мордвы зафиксированы исследователями еще в XIX столетии. В частности, этнологи отметили бытование этого обряда у эрзи сел Сабаево и Давыдово в Кочкуровском районе соседней Мордовии. Там умерших зимой или ранней весной хоронили в лесу, однако вместо традиционного погребения в землю гробы с покойными, изготовленные из двух выдолбленных колод, крестьяне подвешивали на деревья. Подобное явление можно объяснить нежеланием селян долбить примитивными орудиями труда мерзлую почву. Кроме того, в указанных населенных пунктах такое практиковалось в условиях сезонного отсутствия переправы через Суру, потому как погост находился за рекой. Когда же весной земля достаточно прогревалась, селяне снимали гробы с деревьев и закапывали в могилы. Нечто подобное было отмечено и в селе Налитово Дубенского района Мордовии, а также у мокшан села Лебежайка Саратовской губернии. В последнем «зимних» покойников вообще не носили на кладбище, а зарывали по весне вместе с гробами под теми березами, на которых они висели зимой.

Однако есть упоминания очевидцев, а также археологические, этнографические и фольклорные свидетельства, что мертвые тела покоились на деревьях, помостах или в так называемых «домиках мертвых» до полного истлевания органики. Но в таком случае этот таинственный погребальный обряд мог означать нечто большее! Очевидно, что уже для них этот жутковатый, на наш взгляд обычай, воспринимался как глубокая архаика, о которой достоверно уже не было известно ничего. Кстати, известный советский археолог Петр Третьяков отмечал, что в деревнях той же Саратовской губернии умерших зимой не хоронили в традиционные могилы, а относили на так называемую «гору плача», подвешивая там, на ветви деревьев.

Нечто подобное было отмечено в 1959 году у мокшан села Подгорное Конаково Темниковского района Мордовии. Одно из тамошних преданий гласило о священных липах, росших в поле у большака, и на которые в больших корзинах якобы некогда подвешивали древних стариков, которые никак не могли скончаться естественной смертью. Для помина предков к деревьям традиционно подъезжали свадебные поезда. Согласно преданию, “погребальные“ липы росли вплоть до начала ХХ века.

«Извели Дуболго Пичай невестки и велели своим мужьям, ее братьям, похоронить ее. Сделали они из какого-то негниющего дерева гроб, положили в него сестрицу свою Дуболго Пичай. Отвезли ее в какой-то большой лес, где три дороги сходятся. Подставили подставки, на них положили гроб. На подставки возле гроба поставили наполненные пшеницей лукошки». Исследователи национальной культуры мордвы иногда ссылаются на сказку «Дуболго Пичай», увязывая описанный в ней погребальный обряд с культурой предков мордвы – городецкими племенами. И действительно можно предположить, что в мордовской бытовой сказке «Дуболго Пичай» сохранилось упоминание о древних наземно-воздушных погребениях. В мордовской народной песне также встречены намеки на возможные существования в древности воздушных погребений. Так в песне «Луша, Лушенька» перед смертью девушка завещает родным:

«Не хороните меня, матушка, на кладбище,

Похороните меня, матушка, около большой дороги.

Около большой дороги, на старом дубе».

Археологические свидетельства

Попробуем мордовский эпический фольклор соотнести с археологическим материалом. В частности, обратимся к результатам раскопок грунтового Безводнинского могильника V-VIII веков, который находится в Кстовском районе Нижегородской области. Там археолог Юрий Краснов обнаружил некомплектные костяки с нарушением анатомического порядка расположения костей. «Такое положение, - писал он, - при котором в грунтовой могиле оказывались разрозненные кости неполного человеческого скелета, лежавшие без анатомического порядка, могло получиться лишь в том случае, если первоначально умерший был захоронен в ином месте, вероятно, на открытом воздухе, и лишь через значительный промежуток времени, когда ткани полностью истлевали, а кости могли быть частично растащены зверями и птицами, останки умершего переносились в грунтовую могилу».

Кстати, в нескольких из захоронений Краснов отметил остатки деревянного тлена от плах, на которых, вероятно, полуразложившиеся тела переносились к месту вторичного захоронения. На основе изучения раскопанного материала Юрий Краснов считал, что Безводнинский могильник был оставлен особой группой поволжских финнов, «близкой, с одной стороны, муроме и отчасти мере, а с другой – северным группам мордвы, предкам позднейшей мордвы-эрзи».

Разбирая сложный погребальный обряд этноса, оставившего Безводнинский могильник, нельзя не упомянуть о любопытном факте. Среди зафиксированных там взрослых и детских захоронений (150 умерших) отсутствуют погребения младенцев до двух лет. Однако, согласно статистике, даже в конце XIX века младенцев умирало достаточно много (с 1890-1894 гг. смертность возрастной группы детей до 2 лет составляла 48% от общего числа умерших). А представьте себе, какая детская смертность была в V-VIII века, в период функционирования Безводнинского могильника! Юрий Краснов считал, что умершие в самом раннем возрасте не хоронились на общем кладбище. А может быть, по отношению к младенцам существовал какой-то особый погребальный обряд, отправляемый этими поволжскими финнами вне территории могильника? Не исключено, что воздушный, например, в дуплах деревьев: именно так до недавнего времени хоронили тела своих младенцев коренные народы Сибири и русского Севера.

Культ Священных деревьев

Не исключено, что культ священных деревьев, прослеженный у некоторых народов, в том числе у марийцев и мордвы, был изначально связан именно с обычаем воздушного погребения, а, следовательно, и с культом предков. Ведь известно, что некоторые народы сохраняли веру в то, что в деревьях воплощаются души умерших. Так, известный этнограф Лев Штернберг склонялся к тому мнению, что обычай захоронения на деревьях у народов Сибири происходит из воззрения на деревья как на божества плодовитости, давшие начало всем более совершенным живым существам. Логически из этого проистекало заключение, что если люди вышли из деревьев, то и хоронить их надобно, возвращая тела в исходную среду.

Исследователи зафиксировали верования, дающие возможность понять, что в древности существовала также вера в то, что душа покойного якобы обретает вид птицы, которой легче навещать своё прежнее жилище (тело), если оно будет помещено на высоком месте. Очень вероятно, что предки мордвы придерживались какого-либо из этих или сходных анимистических представлений.

Почитание птицы, в особенности водоплавающей, было широко распространено еще у древних волосовских племен рыболовов-охотников в III-II тыс. до н.э., заселявших берега рек и озер лесной полосы Европейской части современной России, в том числе Нижегородской области. Это прослеживается по археологическим находкам кремневых и костяных фигурок, изображавших уток и гусей, вероятно, используемых во время культово-магических церемоний, осуществляемых шаманами волосовских племен. Вероятно, ритуалы эти были связаны с весенним прилетом водоплавающих птиц, что для первобытного охотника означало окончание тяжелой зимы и начало весенней охоты. Однако не исключено, что у волосовцев культ водоплавающей птицы означал нечто большее: утка могла являться ритуальной птицей, ответственной за переселение душ умерших или погибших в «мир иной». Кстати, считается, что волосовцы говорили на прафинно-угорском языке, и не исключено, что поволжские финны являются их потомками.

В Восточной Европе в раннем железном веке, а также в средние века финно-угорские народы – вепсы, карелы, мордва, марийцы, исчезнувшие меря и мурома - повсеместно изготавливали металлические украшения с изображениями уточек и утиных лапок. Эти шумящие подвески, которыми в изобилии снабжался этнографический женский костюм, рассматриваются этнографами как обереги, сохраняющие тело женщины от злых духов бесплодия. Во время раскопок древнего мордовского могильника Стёксово II в Нижегородской области под руководством арзамасского археолога Владимира Мартьянова были обнаружены законсервированные в бронзовых котлах деревянные ковши с ручками в виде головок водоплавающих птиц. Это подтверждает у мордвы существование древнейшего культа водоплавающей птицы.

Загадочный случай захоронения на дереве отмечен в начале ХХ века и в селе Георгиевском Кинешемского уезда Костромской губернии. Однажды тамошний батюшка пошел в лес по грибы и случайно наткнулся на странное захоронение. На ремнях к одному из деревьев был подвешен гроб, содержимое которого он осмотреть не решился. Прошло время и, набравшись смелости, святой отец вновь вернулся на то место. Однако загадочного погребения там уже не оказалось. Вернувшись в село, батюшка попытался заговорить о гробе с местными жителями, но все его расспросы оказались безрезультатными. Было ли данное захоронение языческим (марийским) или старообрядческим - осталось загадкой.

Дмитрий Карабельников

*Легенды*Леденящая кровь тема – шаманские захоронения. Сколько легенд о них ходит по Якутии, сколько мистики в этой теме, которая даже в ХХ1 веке, теперь уже при помощи новых технологий распространяется по миру и не перестает волновать любого, в ком есть хоть капля древней крови саха.

Леденящая кровь тема – шаманские захоронения. Сколько легенд о них ходит по Якутии, сколько мистики в этой теме, которая даже в ХХ1 веке, теперь уже при помощи новых технологий распространяется по миру и не перестает волновать любого, в ком есть хоть капля древней крови саха.

Историки свидетельствуют о трех типах захоронений в Якутии: воздушные, подземные и сжигание. Последний тип – сжигание был нехарактерным, но все же встречался. Второй тип – подземное захоронение стал особенно активно распространяться с ХVII века с русской колонизацией и введением христианства. Третий тип захоронения, воздушный – наиболее древний.

Основных причин тому две. Во-первых, суровая зима, которая в сочетании с вечной мерзлотой на большую часть года превращала землю в сплошной ледовый монолит, в котором не так-то просто было вырыть могилу. Вместе с тем очень маленькая плотность населения и наличие огромных лесных массивов позволяли без всяких санитарных проблем размещать в них редкие захоронения, буквально «тонувшие» в тайге.

Второй причиной воздушных похорон были сохранившиеся языческие традиции, существовавшие тогда не только на территории современной Якутии и не только среди предков нынешних саха. Они практиковались на сопредельных таежных территориях у многих северных, северо-восточных народов вплоть до монголов.

Не всем сегодня известно, но далекие предки европейских славян и их соседи когда-то, еще до погребальных костров, хоронили своих усопших подобным образом. Отсюда и идут русские народные сказки, например, о царевне, спящей в хрустальном гробу, подвешенным на цепях.

Для сооружения арангаса саха выбирали четыре рядом стоящих дерева, отпиливали им вершины и на высоте примерно 2-х метров соединяли перекладинами. На эти перекладины и устанавливался гроб, представлявший из себя выдолбленную колоду из двух половинок цельного и достаточно толстого ствола. Специальные фиксаторы и клинья плотно прижимали верхнюю часть колоды к нижней и неподвижно закрепляли весь гроб на помосте. Иногда, чтобы корни деревьев меньше прогнивали, их обнажали, снимая сверху дерн и действительно превращая их в «курьи ножки». Образцы таких захоронений можно увидеть в Музее Дружбы под открытым небом в с. Соттинцы Усть-Алданского улуса.

С приходом русских и православия священники стали требовать от своей паствы «христианского погребения». «Варварскими» и опасными с точки зрения ширившихся эпидемий представлялись арангасы и советским властям. Так что похороны в земле были окончательно узаконены.

Но поскольку шаманы были главными выразителями традиционной культуры, то для них вплоть до первых лет советской власти продолжала сохраняться традиция воздушного погребения. Поэтому, обнаружив сегодня в тайге древний арангас, можно почти со стопроцентной уверенностью предположить, что он принадлежит ойууну или удаганке. Однако шаманские могилы требуют к себе почтения независимо от того, какой тип захоронения применен.

Некоторые арангасы сохранились до наших дней еще и потому, что существовал достаточно строгий ритуал перезахоронения шаманов, особенно великих. Останки каждого из них лежали в арангасе, пока он не разрушался естественным образом. Однако сибирская лиственница необычайно прочна, она способна удерживать арангас и больше века. В таких случаях, потомки совершали обряд перезахоронения ровно через 100 лет. Из уст в уста передавали следующему поколению необходимую информацию, чтоб не пропустить важную дату. Второй раз перезахоронение шамана проводили опять через 100 лет, или раньше, если арангас разрушался. В третий раз останки предавали земле. Потомки шамана внимательно мониторили состояние воздушного захоронения, каждый раз принося подарки. В то же время старались не беспокоить его без лишней надобности. Каждый раз шаманом совершался древний ритуал. Арангас сооружали девять юношей, еще не познавших женщину. В жертву приносили жеребца черной масти с белой мордой.

В ответ на такую заботу шаман продолжал хранить своих потомков и оказывал помощь в трудных ситуациях. Чтобы получить помощь шамана, приходили на его могилу и просили предка вслух или мысленно. Иногда негромко стучали по арангасу или надмогильному сооружению в виде домовины.

Преданиями зафиксированы случаи, когда при конфликтах или физических столкновениях с агрессивно настроенными чужаками, пострадавший потомок шамана получал помощь. Черный вихрь срывался с места, разбрасывал по сторонам обидчиков и их скарб. Случалось, зарвавшихся гостей секли молнии и град, нередко они сходили с ума. Иногда помощь была выражена не столь ярко внешне, а носила созидательный, гуманитарный, целительский характер. Но не все шаманы становились заступниками своих потомков.

Если родовичи забывали перезахоронить предка или неуважительно относились к его памяти, он сам напоминал им о себе, являясь в снах или видениях. Если и это не имело действия, наступали репрессии по отношению к собственному роду ойууна.

Самое древнее захоронение шаманки на территории Якутии находится в местности Родинка на Колыме. Открыл его археолог С.П. Кистенев. Все находки были сданы в институт, а кости отправлены в Санкт-Петербург для радио-углеродного анализа, который показал, что останкам шаманки 3,5 тысячи лет.

Лет через 10 в местности раскопок несколько семей построили себе дачи. А яму от раскопа превратили в мусорную свалку. Почти сразу же новоявленные дачники, несмотря на красоты природы, стали ощущать гнетущую, тяжелую атмосферу, на них навалились хвори и неприятности. А к одной из дачниц стала являться женщина… Только тогда дачники стали интересоваться, в каком же месте они поселились. Они даже отыскали археолога, от которого получили исчерпывающую информацию. Раскоп был очищен, над ним поставили соответствующую табличку, видимо, не раз было испрошено прощение. Это происходило в нескольких километрах от Черского, где, понятное дело, сорванные миграционными потоками ХХ века переселенцы ничего не знали о местных традициях и обычаях.

А жителям якутских улусов хорошо известны возможные последствия беспокойства шаманских могил, поэтому и спрос с них строже. Помогать этнографам селяне не считают нужным. В одном центральном улусе Якутии на несколько сел окрест лишь один мужчина проговорился ученым, да и то, будучи нетрезвым. По его наводке ученые нашли богатый арангас женщины, одни массивные золотые перстни чего стоили! Но радость была недолгой. Один из участников экспедиции сошел с ума, а другой оглох. Неприятности разного рода прокатились и по жителям окрестных сел.

Шаманские могилы оберегают себя не только от людского любопытства, будь он даже научно-исследовательский, но и наступления техногенной цивилизации. В эвенкийском селе Куберганя Абыйского улуса решено было построить взлетно-посадочную полосу. Однако старики с самого начала подняли шум, что нельзя строить в отведенном месте – вблизи находится могила шамана. Но в стране торжествующего атеизма взлетная полоса была построена там, где ее и запланировали.

Приехало начальство, прошел торжественный митинг, а потом по случаю праздника решили прокатить на самолете местных ребятишек. Они радостно набились в Ан-2, самолет пробежал по взлетной полосе и неожиданно замер. По случаю праздника, в поселке оказалась полноценная комиссия. Осмотрели Ан-2 и глазам своим не поверили! Отказ двигателя и поломка винта, что на практике одновременно, в общем, очень маловероятно. Иные крестились, благодаря, что все это произошло на земле. А старики пояснили, что шаман пожалел детей.

Другим повезло меньше. Вечером в речке, в которой купались все, утонул бригадир строителей. Его жена, прибывшая на похороны, не могла поверить, что в таком месте можно утонуть. Не прошло и месяца, как от аппендицита, перешедшего в перитонит, умер второй строитель. Очередной рейсовый Ан-2, пробежав все взлетные 700 метров, так и не смог взлететь. А по нормам достаточно и 400 метров. Самолет вылетел на пеньки просеки, и люди не погибли только потому, что второй пилот на краю площадки резко сбросил газ. же пилот был потрясен всем случившимся и целую неделю был практически невменяем.

При разборе причин происшествия, не только эксперты, но и прибор-самописец подтвердили абсолютно правильные действия пилотов и полную исправность всех систем самолета. И объяснить происшествие можно было только мистикой.

Наконец, выводы сделали, и было принято решение, идущее вразрез со всей коммунистической идеологией. Разыскали стариков, которые так яростно выступали против строительства и попросили их совершить особый ритуал, испрашивая прощение у шамана. За государственно-совхозный счет была принесена и жертва в виде бычка. После этого обряда неприятности прекратились.

Другая история случилась в селе Эльгеска Верхоянского улуса. Ровную площадку перед могилой шамана, жившего в Х1Х веке, облюбовали под аэродром. И опять нашелся старик, который долго ходил по районным властям и доказывал: «Нельзя!». И снова никто не хотел слушать. Утвердили проект, начали работы. В первое же лето довольно близко подошли к захоронению и словно на невидимую черту наткнулись. Трактора и бульдозеры, как заколдованные, ломались один за другим. Шло пассивное сопротивление. Протоптавшись до холодов, бросили «незавершенку».

Следующей весной началось новое наступление на шамана. И пришлось шаману защищать свою могилу более действенным методом. Вскоре утонул тракторист. Тогда бригадир, доведенный до отчаянья, направился к шаманской могиле, в сердцах ткнул в нее палкой и даже плюнул со словами проклятья. Конец бригадира был страшным – он сначала полностью ослеп, а потом умер от страшных головных болей. Площадку так и не достроили…

Авиационно-шаманскую тему можно продолжить эпизодом, связанным с самой известной удаганкой Якутии, красавицей Анной Павловой – Удаган Дохсурума. Рассказы о ней собрал и систематизировал Айыы ойуун Владимир Кондаков, с которым они принадлежат к одному роду, восходящему к легендарному Дуо5а боотуру. Анна Павлова и после смерти никому не давала себя обижать. Однажды лесорубы обосновались близко от ее могилы. Но у них сгорел балок, потом начались разного рода неприятности. В общем, лесорубы убрались подальше. Потом в этом месте решили тянуть газопроводную ветку, ведь это Вилюйский улус, нефтегазовые месторождения. Но опять ничего не вышло. Газопровод пришлось пустить в обход могилы удаганки, что вызвало удорожание проекта. Наконец, над могилой шаманки стали летать вертолеты. Однако летчик, поставленный на эти рейсы, вскоре запросился на другие рейсы. Он пояснил, что всякий раз, когда он летит над определенной местностью, в небо взлетает грозная женщина, у всякого способная вызвать ужас. Летчика подняли на смех, а его коллега вызвался добровольцем: «Придумал какую-то летающую бабу, лишь бы от работы уклониться! Дайте мне этот маршрут!». Его вертолет рухнул… Маршруты полетов изменили. Теперь могилу Анны Павловой – Удаган Дохсурума никто не беспокоит.

Духи ушедших шаманов не желают мириться с изменениями, происходящими в обществе. Они требуют исполнения обязательной программы культа. Удивительные события, связанные с перезахоронением шамана произошли в 1930-х годах в Горном улусе. Их детали собрал учитель села Бэс-Кюель И.Павлов, в 90-х годах опубликовавший их в районной газете на якутском языке. Этой историей занимались органы НКВД, что придает случившемуся особую окраску и достоверность.

Ойуун Монньогон, чье имя переводится с якутского как Черная смородина, жил полтора-два века до описываемых событий. При жизни он пользовался доброй славой целителя. В положенное время потомки его перезахоронили. А в 20-30 годах ХХ века он стал все чаще беспокоить потомков, хотя арангас выглядел вполне прилично. Мооньогон жаловался, что его заливает дождями, а на кисти правой руки истлело сухожилие, потому палец закатился под спину. Его необходимо вернуть на место и закрепить. В прежнее время, просьбу шамана выполнили бы немедленно, но во время борьбы с пережитками прошлого и нарождающегося культа личности, родственники робели. Наконец, терпение у шамана лопнуло, и начались «репрессии». Несчастные потомки оууйна оказались между двух огней. Пришлось им выбирать, либо исполнить родственный долг и навлечь на себя гнев властей, либо продолжать ощущать немилость Монньогона.

Победили родовые связи. Летом смутного 1937 года сельсовет Атамая провел сталинский ысыах в честь новой конституции. А после этого мероприятия, без лишнего афиширования, провели перезахоронение Монньогона. Ответственным за это мероприятие был назначен председатель колхоза «Красная звезда» А.С.Максимов, а обряд провести приглашенный ойуун Омокун.

Присутствующие 80 человек убедились, что на правой кисти действительно не хватает одного пальца. Его нашли под спиной, закрепили сухожилием от жертвенного жеребца. Но это был не самый волнующий момент перезахоронения. Голосом ойууна Омока Монньогон потребовал себе провожатого, поскольку опасался, что не найдет дороги. В древности якуты вместе со знатным человеком хоронили и провожатого, обычно мальчишку-стремянного. Но как быть толпе колхозников? Добровольцев уйти на тот свет досрочно не нашлось. Тогда Монньогон сообщил, что в таком случае с ним отправится на тот свет камлающий ойуун, но в таком случае, всех потомков будет преследовать рок. У ойууна Омока начались судороги и он начал заваливаться, когда сделал шаг вперед 70-летний Григорий Федоров, который сообщил, что достаточно пожил на этом свете и готов быть провожатым.

Собравшиеся перевели дыхание, но Монньогон еще раз всех напугал, вещая голосом Омока: «Из-за сегодняшнего дня в будущем вас ждет большая неприятность. Она случится по вине одного молодого человека и дойдет до суда. Но вы говорите только правду и потерпите несколько месяцев. Я сам явлюсь в городе к кому надо, и ваши страдания на этом закончатся».

С чувством исполненного долга родичи разошлись по домам. В том числе и Григорий Федоров. Он спокойно отдохнул после ысыаха, поел, распорядился детям по хозяйству, лег спать и… умер. Хоронили его всем миром, как героя.

Вскоре дела в Атамае пошли на лад – исчезли болезни, прекратился падеж скота, стали возвращаться прежние беглецы. Но однажды приехал молодой ревизор-уполномоченный из райцентра. Не застав на месте председателя колхоза, он решил просмотреть документы и обнаружил папку «Дело по расходам Старика» со всеми ведомостями и денежными расходами. Молодец быстро сообразил, какую на этом деле можно сделать карьеру.

Так родилось следственное дело «по хищению госсобственности, религиозной пропаганде и убийству», давшее право в соответствии со знаменитой статьей 58 назвать главных виновников «врагами народа». Председатель колхоза, шаман, два активных помощника были арестованы, а остальных участников мероприятия стали вызывать на допросы. Шел 1937 год. НКВД спустило в райотдел указание максимально раскрутить дело и устроить громкий, показательный процесс. Понятно, что такая фактура бывает редко, и многие могли получить заветные звездочки, профессиональную славу и продвижение по службе. Жертвам НКВД выскользнуть из этих ежовых рукавиц было немыслимо, нереально.

И вдруг… Главный прокурор республики приказал «прекратить дело за отсутствием состава преступления». НКВД-шники ничего не поняли, ведь они положили столько сил. А дело-то было верное. Видимо, Монньогон и в самом деле явился в городе к кому надо, решили земляки и вздохнули с облегчением. Так, усилившийся из-за перезахоронения дух шамана проникся проблемами потомков и помог разрулить проблемы, в которые они попали из-за него.

История имеет продолжение. В середине 70-х на могилу шамана наведались этнографы. С ними был и фотограф. Перед уходом, у фотографа пропали документы и бумажник с деньгами. Все кругом обшарили – но не нашли. Такое вот жертвоприношение получилось. И пленка оказалась просвеченной, и все лето беднягу преследовали напасти.

Не повезло и кинорежиссеру Алексею Романову, который, работая над фильмом «Орто дойду» («Срединный мир»), решил запечатлеть перезахоронение Айыы ойууна – останков великого шамана Эргиса в Хангаласском улусе. Сначала киногруппа не нашла арангас. Затем две ночи подряд кинорежиссер видел тень, надвигающуюся на детскую кроватку сына и звук колокольчиков. Но и тут он не сделал выводов. Наконец, когда киногруппа добралась до арангаса, все услышали ржанье, хотя никаких жеребцов поблизости не было. Затем увидели огромного орла в небе, каких не бывает в природе. В конце концов, на поляну обрушился сильнейший вихрь со снегом. И вся обстановка говорила о том, что в этой местности происходит что-то мистически-ужасное. Люди спаслась бегством, и на этом общение киногруппы с великим шаманом закончилось. Ну, не хотят шаманы привлечения публичного внимания к местам своего упокоения.

Не только техника, даже природные стихии отступают перед шаманскими могилами: и огонь, и вода. Общеизвестны многочисленные случаи, когда таежные пожары обходят стороной шаманские могилы. А вот свежий пример водной стихии, уважившей шамана. Якутяне помнят огромное наводнение 1998 года. Не обошло оно и село Чериктей Усть-Алданского улуса. Многие дома оказались в воде по самую макушку, и их хозяевам пришлось спасться в каменном здании двухэтажной школы в центре села. И оттуда сельчане наблюдали такое чудо. Мощное течение оторвало террасу от избы покойной Веры Николаевны Рожиной – целительницы и ясновидящей, и отнесло метров на сто вниз. Потом стихия, как бы поразмыслив, сначала остановила похищенную часть жилища, а потом аккуратно вернула на место. Сельчане были потрясены, тем более, что они называли Рожину Удаган-Вера. И дом ее, с которым произошло все это, - давным-давно нежилой – стоит своеобразным памятником знаменитой землячке. Люди верят, что время от времени хозяйка в нем гостюет. А когда сошла вода, сельчане опять были удивлены. Во всех затопленных домах полы были покрыты толстым слоем ила и грязи, печи рухнули. И только в доме Удаган-Веры, пол блистал чистотой, а печь была совершенно суха. Половодье обошло и сельское кладбище, где покоится Удаган-Вера.

Возвращаясь к интеллекту мистической силы, заключенной в шаманских могилах, можно предположить, что со смертью шамана умирает только физическое тело. А астральная сущность – Ийэ-кыл остается, так же, как и его духи-помощники. В своих работах Айыы оуйуун Владимир Кондаков называет этот феномен связью с Космическими силами, которая после смерти шамана не только не исчезает, а, наоборот, усиливается. В старину саха считали, что такую космическую связь шаман поддерживал еще 44 года, в отдельных случаях – 250 лет, а великие шаманы - до 400 лет.

Нельзя считать, что при соприкосновении с шаманскими могилами, человек получает по заслугам только за стиль поведения в этот краткий эпизод своей жизни. Это слишком примитивный подход. Владимир Кондаков называет такой контакт «проявлением неписанных сил Вселенной». При соприкосновении с этой силой, ВСЕ СЛОВА и ДЕЙСТВИЯ человека проходят тщательную «ревизию», а человек «отвечает перед всей Вселенной за свои поступки». Получается, шаманские захоронения – это места силы, момент истины, или, если хотите, страшный суд, который происходит на земле.

И в заключение цитата от Владимира Кондакова: «Пусть хранятся древние тайны, пусть никто не мнит себя всезнающим и всемогущим. Древние тайны, в том числе и шаманские могилы, при кощунственном и неуважительном к ним отношении, очень опасны, шутки с ними не проходят». (с)

Продолжение в комментариях...

@темы: обряды и традиции, погребальные сооружения, древние захоронения, поверья и приметы, российские кладбища, загадки и мистика некрополей, атрибуты погребения и похорон

-

-

08.04.2014 в 19:21-

-

12.04.2014 в 15:57-

-

12.04.2014 в 19:43-

-

13.04.2014 в 03:14-

-

13.04.2014 в 12:12-

-

24.04.2014 в 09:12-

-

24.04.2014 в 09:27