Барон фон Фаренгейт был одним из богатейших людей Восточной Пруссии. Люди говорили, что, проехав через свои владения, он мог попасть из своего дворца прямо в Крулевец. Когда умерла его дочь, он решил купить ей бессмертие. И построил на Рысьих Болотах пирамиду. А возможно все было совсем иначе…

В Рапе заканчивается Польша. Неполные два километра – и граница России. В деревне старый двор, 140 жителей и своя тайна. Достаточно съехать с дороги в лес и человек погружается в иную реальность. Воздух, насыщенный влажностью из окрестных болот, стоит почти неподвижно, от тишины «глохнут» уши, а перед глазами вырастает каменная пирамида. Вероятно, в этом месте концентрируется мощная энергия, идущая изнутри земли, а ее изучение приводит к гибели насекомых и мелких животных. В течение десятилетий постройка обросла множеством легенд, рассказов и самых фантастических теорий. Трудно удивляться: уже один ее вид будоражит воображение.

Барон Фридрих фон Фаренгейт был известен как самый богатый человек в Восточной Пруссии. Люди говорили, что из своего дворца в Агерапп (давнее название населенного пункта Рапы) он мог добраться до Крулевца, ни на минуту не покинув своих владений. Сам барон бывал в Крулевце. Там в университете он присутствовал на лекциях великого философа Иммануила Канта. Но страсть к путешествиям занесла его значительно дальше. Фон Фаренгейт изъездил почти всю западную Европу, привозил скульптуры, эскизы, картины. Список их авторов поразителен: Тициан, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Рубенс и многие, многие другие. В Париже барон столкнулся с культурой древнего Египта. И быстро потерял голову. Вскоре он собрал внушительную коллекцию древних экспонатов. «Именно эта страсть породила идею поставить в принадлежавшей Фаренгейтам Рапе пирамиду, по примеру тех, которые можно увидеть в египетской Гизе», - поясняет Мариуш Кимшал, управляющий лесничеством Czerwony Dwór, охраняющим необычную постройку.

Строительство пирамиды вероятнее всего связано с семейной трагедией. В 1811 году трехлетняя дочка Фаренгейта, Нинетт, умерла от скарлатины. Барон решил купить ей бессмертие. Не буквально, конечно. На территории своего имения он приказал возвести каменный склеп, который пропорциями соответствовал пирамиде Хеопса. Царящий внутри специфичный микроклимат должен был поспособствовать тому, что тело девочки подвергнется мумификации и на века сохранится в целостности.

Подготовка проекта здания была поручена не абы кому. Занялся ею известный на весь мир скульптор Бертель Торвальдсен. Сегодня художник этот известен, в том числе, как автор стоящих в Варшаве памятников Николаю Копернику и Юзефу Понятовскому, римского саркофага папы Пиуса VII, а также монумента, который представляет баварского электора Максимилиана I.

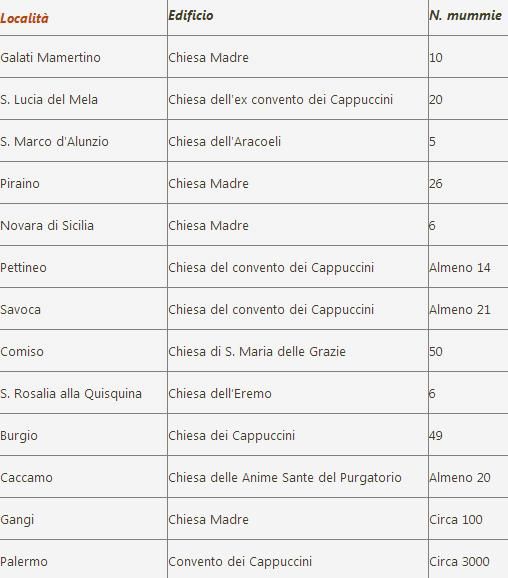

В течение примерно 40 лет в склепе было похоронено семь членов семьи фон Фаренгейт. В 1849 году там упокоился и сам барон. «Все лежащие в пирамиде тела подверглись мумификации», - подчеркивает Кимшал.

Потом постройка постепенно стала приходить в забытье. В это время фон Фаренгейты уже переехали из Ангерапп в ближайший город Кляйн Бейнунен (сегодня Бейнуны на территории Калининградской области). В конце XIX века они продали имущество и уехали. Во время первой и второй мировой войны склеп обыскивали русские, которые, скорее всего, искали в нем сокровища. К его разорению причастны также были местные жители.

Недавно пирамида обрела новую жизнь. Она была вписана в список наследия и подверглась ремонту. Внутрь вход замурован, и сегодня туда можно заглянуть лишь через окошко с решеткой. Была сделана также часть дороги, ведущей к пирамиде. Посетителей пока немного, но, как признают местные жители, их число ежегодно растет.

, но веский образ зовущего в ночь сада перерастает назидательные задачи стихотворения.

, но веский образ зовущего в ночь сада перерастает назидательные задачи стихотворения.