... И пускай после мая знойные дни и жгучие вихри, и пускай по болотам в полночь, заманивая путников в гибель, сверкают огни-одноглазы, и полднем Полудницы летят в пыли вихрей, и пускай, чуя мертвых, вопит Карна, и пускай темная Желя несет погребальный пепел в своем пылающем роге...

А. Ремизов

"Еретик" в русском фольклоре

"Еретик" в русском фольклореВ русском народе живет глубокое убеждение, что не могут после смерти успокоиться именно колдуны, не передавшие свою силу: земля их не принимает, они поднимаются по ночам из могил и бродят в виде оборотней, становятся еретиками , вампирами...В лучшем случае, они просто требуют себе еды и питья, одним словом, угощения, а в худшем - воспринимают в качестве этого угощения любого живого, подвернувшегося им на пути, причем свой ли, чужой - им это без разницы...

«Он еретик , мне колюху [болезнь] посадил» (Арх.); «Избавь от лихой боли, от девки-чернавки, от колдуна- еретика » [из заговора] (Перм.); «Мертвец был не простец, колдун и еретик » (Самар.); «В той улице Маришка живет, еретница она, кореньщица» (Симб.); «Окол коршуна хожу, окол коршуна хожу, уж я бабу ищу, еретицу ищу» (Олон.); «Стоит дуб-сыродуб, в этом дубе-сыродубе сидит птица-еретница; никто ее не видит — ни царь, ни царица, ни красная девица» [загадка] (Енис); «Священник же должен был обороняться от этой еретицы : взявши животворящий Господень крест, простер рукою на сию окаянную старуху» (Арх.); «Стенька Разин еретик и воитель был великий, а еретик — так, пожалуй, и больше, чем воитель» (Астр.); «Есть трава петров крест, ростет при полях, ростом в локоть, цвет багров, ростет кустиками, что молодая детлявина, а корень все крестиками бел и мелок. <...> Аще кто пойдет в путь, корень возьми с собой от еретика » [из травника].

читать дальшеВо многих районах России, в основном на севере, северо-востоке, в Поволжье, в Сибири, еретиками и еретицами именовали колдунов, колдуний: «Крестьяне до сих пор верят в порчу, думают, что еретникам и еретницам , то есть злым людям, знающим наговоры, легко испортить молодых». « Еретник портит людей двояко: чрез зелье и может напустить так, по ветру» (особо выделяются еретники -мельники). «Колдун и колдунья, или еретник или еретница , — это личности, стоящие особняком от знахарства как профессии знахарей-лекарей. Еретничество облекается в чародейство, являющееся результатом знакомства с дьявольщиною» (Вятск.) <Васнецов, 1908>. В Калужской губернии еретик -колдун (он же порчельник, чернокнижник): колдун- еретик , или чернокнижник, напускает на скот падеж, может обратиться в четвероногое животное <Ляметри, 1862>.

В верованиях Печорского края еретница сходна с вещицей , ведьмой: она летает через трубу, поедает младенцев.

Характеристики еретиков и еретиц традиционны для общерусских представлений о колдунах и колдуньях. Это наделяемые сверхъестественными колдовскими способностями, но особо злые существа. « Ереститься» вообще означает «сердиться, злиться», а «ерестливый» — «сердитый, злой». «Ересно» — «волшебство, колдовство»: «Ране ересно напущали на скота да, на свадьбах да, худые люди всякие» (Арх.); «еретничать» — «колдовать» (Вятск.).

Еретик — это и «вероотступник», «отщепенец». « Еретиком слывет в настоящее время у нас тот, кто совершенно не верует в Бога и отвергает его законы, или кто еще не раскольник. Такое понятие распространено и поддерживается в народе раскольниками и раскольницами» (Арх.) <Ефименко, 1877>.

« Еретическими речами » в судебных делах XVII–XVIII вв. именовали заговоры: «... еретические речи и письма являлись ярким свидетельством преступности, тогда заговор особенно строго рассматривался и осуждался» <Елеонская, 1994>.

Еретики и еретицы часто упоминаются в заговорах, ограждающих «от волхуна, от бабы самокрутки и девки простоволоски; от еретников , от клеветников...» (Перм.).

Еретиками и еретицами в тех же районах России именовали умерших колдунов и колдуний (или даже исключительно покойников -колдунов и колдуний — в отличие от живых колдунов). Еретики -покойники и еретицы -покойницы сходны по описаниям с упырями, вурдалаками. «Один и тот же человек — кудесник, знахарь и порчельник — называется в жизни колдуном, а по смерти, если бы он заходил по ночам и стал бы есть людей, — что бывало на веках, — еретиком » (Арх.). Еретик — «умерший колдун, знахарь, встающий из могилы в полночь и шатающийся до первых петухов. Простой народ верит, что еретики , вставая из могилы ночью, не могут, однако же, ходить... но скачут» (Ю. Сиб.).

Жители Калужской губернии считали, что покойник-порчельник ежедневно в полночь посещает свой дом; для него оставляют на столе еду. Покойник ест и осматривает хозяйство, а при пении петуха бросается назад на кладбище.

В поверьях Тамбовской губернии « еретицы — женщины, заживо продавшие душу черту». Днем они «ходят в виде безобразных, оборванных старух, к вечеру собираются в поганых оврагах, а ночью уходят в провалившиеся могилы, в гробы нечестивых». Провалившиеся могилы — «верное пребывание еретиц ». Тот, кто случайно оступится в такую могилу, — иссохнет, если же увидит в ней еретицу — умрет. «Бродят» еретицы весной и осенью. Не попадая в могилы, пробираются через трубы в бани и там пляшут.

Мертвые колдуны и колдуньи традиционно наделяются способностью «ходить» после смерти. Эти посмертные хождения в XIX–XX вв. объясняются по-разному: колдунов «земля не принимает» (Сарат.); они «не гниют до времени», лежат неспокойно (Яросл.). «Злокозненный воржец» (колдун) с досады, что земля не принимает его «в известные дни и часы, встает и грызет тех, кто попадается в руки», а заодно мстит обижавшим его при жизни (Урал).

Нетленность (а точнее — некое «замершее бытие» нераздельно связанной с телом души) — свидетельство особой отмеченности умершего. В поверьях XIX–XX вв. такое «неумирание» — участь и греховных, и праведных или невинно страдавших, убитых; с тем, однако, уточнением, что греховный мертвец — колдун, еретик — всегда беспокоен, «не определен к месту», вреден. В уральском повествовании (интерпретация И. И. Железнова) «дущегубец и еретик » Стенька Разин, принужденный обитать в землянке-избушке «в земле Турского салтана», говорит о себе: «Аки богоотступника, душегубца, изменника, еретика , душу свою и тело отдавши Сатане, меня ни в рай не впустили, ни в ад не приняли; от меня и земля, и вода, и огонь, и воздух с ветрами буйными отказались. Тогда сила невидимая мой прах собрала и оживила, и вот в сии места уединенные поселила. Здесь я буду ждать до второго пришествия, до Страшного Суда; тогда судьба моя окончательно решится, тогда и муку мне положут настоящую, по делам моим, какую заслужил. Теперь же пока тиранят меня два змия ужасные. <...> И вот таким-то родом мучусь я целых полтораста лет, не умираю и не умру: земля меня, душегубца и еретика , не принимает...» <Железнов, 1910>. Ср. также представление о том, что тела отлученных от церкви пребывают в земле нетленными (по материалам XVII в., тело самозванца, выдававшего себя за сына Бориса Годунова, рассыпалось в прах лишь по прочтении над ним разрешительной молитвы) <О разрешительной молитве..., 1884>.

Умершие без покаяния и причастия и «не сдавшие чертей» колдуны бродят, пока их тела не съедят черви (Новг., Вятск.). «Колдун передает свое знание в глубокой старости и перед смертью, иначе черти замучат его требованием от него работы. Но если колдун умрет, не передав никому своих тайн, он ходит оборотнем. Эти превращения и хождения по свету колдунов по смерти бывают и в таком случае, если колдун заключил договор с чертом на определенное число лет, а умер, по определению судьбы, раньше срока. Вот он и встает из могилы, доживая на свете остальные годы» (Орл.) <Трунов, 1869>.

Так или иначе, но наделенные сверхъестественными силами, способностями колдуны сохраняют их и после смерти: они не оканчивают свое существование, но продолжают «жить».

Облик «встающих по смерти» колдунов в общем повторяет облик живых, лишь обряженных в «смертную» одежду людей, но они наделены длинными, острыми (железными, медными) зубами, железными челюстями, «сокрушающими сталь», и способностью стремительно бегать, «бежать наравне с лошадью» (иногда еретик бежит, не разжимая сложенных крестом на груди рук). Согласно поверьям Русского Севера, у еретиков могут быть медные (оловянные) глаза и железные когти; у них «зубы длинны и огонь во рту» (Новг.).

О том, чтобы у умершего, а особенно у колдуна, руки были сложены крестом, родственники заботились со всем тщанием. Считалось, что если сложенные крестообразно руки так и застынут, не переменив положения, то колдун уже не сможет ими воспользоваться. И значит в его арсенале останутся только зубы, хотя и этого более чем достаточно, поскольку "стальные" клыки еретика в состоянии справиться с чем угодно...Наличие аномальных зубов, кстати - характерная черта многих мифологических персонажей: тонкие и острыве зубы водяного , красные у русалок , железные у шуликунов или клыки вампира ...

Согласно распространенным представлениям, мертвые колдуны, еретики и еретицы , преследуют людей, кусают их, пьют кровь, а чаще — пытаются загрызть, заесть: «Досель, говорят, худо от еретиков было, сохрани Бог, как худо. <...> После того, как Христос по земле прошел, — еретикам ход усекло, вся нечисть разбежалась; а то было время: только солнце село, — не оставайся один на улице: беда!.. Да и в избу ползут. Из-за того у изб все волоковые окна были. Как солнце за лес — и оконце закрывают» (Арх.).

Еретики особенно опасны ночью, до пения петухов. Однако, если не оглядываться на него, еретик -колдун может быть не страшен.

Могилы подозреваемых в «хождениях» колдунов разрывали, поворачивали покойников ниц, подрезали им пятки, вбивали в спину осиновый кол.

В Сибири, Поволжье, на севере России, в некоторых других районах еретиками , наряду с покойниками-колдунами, именуются и вообще все беспокойные, вредящие мертвецы, которые выходят из могил: еретик — это «который помрет, а затем ходит» (Забайк.); еретник — тень покойника (Волог.).

Причины «хождения по смерти» покойников-неколдунов разнообразны. Особенно опасны, вредны умершие неестественной, безвременной смертью (самоубийцы, опойцы). Это люди, прервавшие отпущенный им срок бытия, но доживающие его за гробом или — по роду своей смерти — попавшие в распоряжение нечистой силы, сами ставшие частью природных стихийных сил, наделенные способностью влиять на эти силы: «выпивать» влагу, «наводить» тучи и т. п.

В заговоре из Симбирской губернии еретником именуется «опивец зубастый, головастый, как гадина», существо получеловеческое-полустихийное, «отводящее» дождь, тучи: «...в гробу [он] распластался, язык его в темя вытягался; Божий тучи мимо проходят, на еретника за семь поприщ дождя не изводят. Беру я, раб Божий, от дупла осинова ветвь сучнистую, обтешу орясину осистую, воткну еретнику в чрево поганое, в его сердце окаянное, схороню в блате смердящем, чтобы его ноги поганые были не ходящие, скверные его уста не говорящие, засухи не наводящие...»

Причиной беспокойства умершего и обращения в еретика могло быть и его непогребение, погребение не «по правилам», без должных обрядов, проклятье (заклятье) близких, тайный сговор с нечистой силой.

По поверьям Сургутского края, люди, которые становились еретиками , порою не отличались при жизни ничем особенным и лишь перед смертью предупреждали домашних, чтобы их опасались. Всех «сомнительных покойников» оставляли на несколько дней в церкви, без погребения.

Нередко, в представлении крестьян, «ходил» не сам умерший, но обратившийся в него нечистый: в облике «не сдавшего художество» покойного воржеца ходит Дьявол (Урал); выедая внутренности умершего, черт помещается в его коже (Орл. и др.) (Д. К. Зеленин приводит это поверье как общерусское) <Зеленин, 1991>.

«Были три мушшыны и три невестки... Оны ушли промышлять, эти мужья-то. Промышляли ходили — зашли в избушку; избушку истопили и угорели до смерти. И, значит, пришли еретики к ним, свои платья сняли, ихно платье на себя надели. К жонам и пришли ихним, вроде как мужья пришли...» (Арх.). На Русском Севере были популярны такие рассказы о женихах и мужьях- еретиках .

По поверьям, «войти в человека» стремился и ставший еретиком покойник, колдун. Злые колдуны «подстерегают минуточку, когда к суседу подойдет скорая смертушка, и только душа расстанется с телом, ерестун входит в покойника. Тогда в семействе пойдут нехорошие дела — неподобные. И такие есть ерестуны , которые „обвертываются“, то есть принимают на себя чужой лик и стараются пробраться в свою или чужую семью. Живет ерестун , кажется, как надо быть хорошему крестьянину, а смотришь, из семейства и из деревни станут пропадать люди один за другим: это их ерестун поедает. Чтобы извести обвороченного колдуна, надо взять плетку от коня нелегченного и ударить ерестуна на испашку [наотмашь]. Тогда он с ног долой, и до могилы в нем души нет. А чтоб он опять не ожил в гробу, так надо ему вбить осиновый кол в спину: промеж самых плеч» (Олон.).

Плетка или недоуздок от нелегченого коня или новая погонялка — традиционные средства против ерестунов во многих районах России. Боится еретик крика петуха; боится, по мнению калужан, и кошки. Жители Архангельской губернии полагали, что распознать еретика и спастись от него можно, уколов петуха иголкой и приговаривая, когда петух запоет: «Спаси, Господи, от лихого люда, от мертвого, от нечистого. Запой, Божья птица, красный петух, голосистый звон, прогони от меня рабы Божьей [имя] мертвого мертвяка, обратно в гроб, в сыру землю».

В быличке, записанной на Пинеге, еретик при пении петуха обращается в дерево.

В повествовании из Вятской губернии еретника , поселившегося в новом доме, изживает приказный — с помощью «колдовского» писания деловых бумаг, пистолета и шпаги.

Увидеть еретика можно с помощью корня травы адамовой головы. В многочисленных повествованиях о еретиках , прикидывающихся людьми, их распознает младенец (дитя до семи лет), которого специально для этого ставили иногда в красный угол (Арх.).

Уберечься от еретика можно, начертив на окнах и дверях свечой Страстного четверга кресты; посыпав пол золой, положив на окно кусочек железа (Онеж.).

Боится он лутошки, ладана, травы «чертогона» (чертополоха).

В травниках упоминаются такие средства против еретиков : «Есть трава Царевы очи... угодна в дому своем, и живот человеку пользует, и на суд возьми с собою — не осужден будешь, или в путь идучи на который промысл возьми с собою — вельми добра. Аще который человек хощег в пир идти — не боится еретика ...»

Беспокойный умерший, колдун, еретик персонифицирует смерть, уничтожение, представляемые как поедание человека стремительно перемещающимся длиннозубым мертвецом. В верованиях Сибири, северных, северо-западных районов России отмечен железнозубый лесной, водяной еретик , существо и человеческое, и стихийное, связанное с лесом, водой. На Колыме это — «чудовище, живущее в глубине лесов и пожирающее случайно зашедших к нему путников». В рассказе, записанном на Вологодчине, «железнозубые парни» приходят на посиделку из озера и поедают всех девушек, кроме одной.

Сходные существа, в повествовании из Новгородской области, появляются из-за леса: «...смотрели-смотрели, наслухали — идут! Валит артель, гармонь играет, песни поют! И идут не от деревни, а из леса, из темного леса. <...> А эта девчонка-то (маленькая сестренка. — М. В.) позвала сестру и говорит: „Катя! <...> Пойдем домой! Они говорят, а зубы длинны и там огонь у них во рту. Это неправдошны ребята“».

Видимо, такие образы связаны и с представлениями о нечистых, злых духах, и с представлениями о лесных, водяных божествах-пожирателях, которые прослеживаются в поверьях многих народов.

М. Власова "Русские суеверия: Энциклопедический словарь"

Упырь

Словa "вaмпир" и "упырь" - общего происхождения. Исходное знaчение словa тaкже связывaют со словом "нетопырь", то есть летучaя мышь - вaмпир. Существует версия о связи с тюркскими языкaми (тaтaрск. убыр - "ведьмa", во многих скaзкaх высaсывaющaя кровь у молодых людей, окaзaвшихся в лесу).

Упырь приблизительно соответствует вaмпиру в европейской мифологии и имеет много общего с вурдaлaком в восточнослaвянской трaдиции, однaко еще в XIX веке в нaродном сознaнии персонaжи эти четко дифференцировaлись.

Упырь в слaвянской мифологии - живой или мертвый колдун, убивaющий людей и сосущий из них кровь (иногдa поедaющий людскую плоть). Тaкже этим словом могут нaзывaть злого и врaждебного человекa. Упырями нaзывaли "нечистых" покойников. Хоронили их подaльше от селений. Считaлось, что они могут вызвaть голод, мор, зaсуху.

Упыря предстaвляли довольно крепким физически, румяным и жaдным. Упыри делились нa урожденных (от мaтери-ведьмы) и сделaнных (нaученных). По некоторым поверьям, живой упырь должен был тaскaть нa спине мертвого упыря, ибо мертвый не мог ходить.

Упыри - блуждaющие мертвецы, которые при жизни были оборотнями, колдунaми или же были отлучены от церкви и предaны aнaфеме (еретики, богоотступники, некоторые преступники, нaпример мaньяки и т. д.).

Ночью упыри встaют из своих могил и ходят по земле, блaгодaря своему человекоподобному виду легко проникaют в домa и сосут кровь у спящих (тем и питaются), зaтем возврaщaются в свои могилы - обязaтельно до крикa третьих петухов.

Убить упыря, по поверью, можно было, проткнув его труп осиновым колом. Если и это не помогaло, то труп обычно сжигaли.

Ивaн Фрaнко в этногрaфической зaметке "Сожжение упырей в Нaгуевичaх" описывaет, кaк в 30-х годaх XIX векa нa родине Фрaнко, в селении Нaгуевичи, протaскивaли через костер живых людей, зaподозрив в них упырей.

Широко известны былички о людях, которые встречaются с упырем. Кaк-то ехaл гончaр с горшкaми и зaночевaл нa поляне, где был похоронен "зaложный" покойник.

В полночь земля рaсступилaсь, и из нее покaзaлся гроб. Из открывшегося гробa вылез мертвец и нaпрaвился в сторону ближaйшего селa. Увидел это гончaр и зaбрaл крышку гробa, положил ее нa телегу, нaчертил вокруг телеги нa земле круг и сaм зaлез нa телегу. Вот прокричaли первые петухи, возврaтился мертвец, хотел лечь в гроб, видит - a крышки нет. Подошел он к кругу, которым обчертился гончaр, и просит:

- Отдaй крышку! - Отнять-то крышку он не мог, потому что не смел переступить через нaчерченный круг.

Гончaр ему в ответ:

- Не отдaм, покa не скaжешь, где ты был ночью и что делaл.

Тот снaчaлa зaмялся, a потом говорит:

- Я мертвец, a при жизни был колдуном. А ходил я в ближaйшее село, где вчерa игрaли свaдьбу, и погубил молодых. Скорей же дaвaй мне крышку, a то мне порa возврaщaться нaзaд.

Гончaр не отдaл мертвецу крышку, покa не выведaл у него, что молодых еще можно спaсти, если отрезaть от гробa упыря четыре кусочкa обивки, поджечь их и этим дымом обкурить несчaстных.

Тогдa гончaр отдaл упырю крышку, a сaм обрезaл с четырех углов его гробa по кусочку обивки. Гроб зaкрылся и опустился в землю, и тa вновь сошлaсь, кaк будто бы ничего и не было.

Гончaр рaно утром зaпряг волов и поехaл в село. Видит: около одного домa полным-полно нaродa и все плaчут.

- Что тут случилось? - спрaшивaет гончaр.

Ему рaсскaзaли, что нaкaнуне былa свaдьбa, a после молодые кaк уснули, тaк их не могут рaзбудить. Гончaр обкурил умерших молодоженов дымом от гробa, и они ожили. Узнaв об упыре, жители селa пошли к его могиле и зaбили в нее осиновый кол, чтобы он больше никогдa не вредил им.

Другaя быличкa рaсскaзывaет о двух друзьях (или двух кумовьях), один из которых стaл упырем. В одном селе жили двa кумa, и один из них был колдуном. Вот тот, кто был колдуном, умер, его похоронили, a через некоторое время его кум решил сходить к нему нa могилу, проведaть. Отыскaл он могилу умершего кумa, видит - в ней дырa. Он тудa крикнул:

- Здорово, кум!

- Здорово! - откликнулся тот.

Стaли они через эту дыру переговaривaться. Между тем стемнело. Вылез из могилы умерший колдун и предложил своему куму пойти вместе в деревню. Долго ходили они по деревне, отыскивaя хaту, в которой окнa и двери не были бы осенены крестным знaмением (в тaкую хaту нечистaя силa проникнуть не может). Нaконец, нaшли одну хaту, где окнa не были зaкрещены, и вошли тудa. Хозяевa уже спaли. Вошли они в клaдовую, нaшли хлебa, еды. сели и поужинaли, a когдa вышли из хaты, умерший колдун скaзaл своему товaрищу:

- Мы с тобой лaмпу зaбыли погaсить. Побудь тут. Я вернусь, погaшу.

Мертвец вернулся в хaту, a живой стaл под окном и подсмaтривaть. Видит: нaклонился колдун к грудному ребенку, который спaл в люльке, и принялся сосaть кровь. Потом вышел из хaты и говорит:

- А теперь проводи меня до клaдбищa. Мне порa нaзaд.

Делaть нечего - пришлось живому вместе с мертвым нa клaдбище идти. Подошли к могиле, мертвый и говорит:

- Идем вместе со мной в могилу, мне веселее будет. - И схвaтил своего кумa зa полу.

Но тот вытaщил нож и отрезaл полу. В это время зaпели петухи, и мертвый колдун скрылся в могиле. Живой кум побежaл в деревню, рaсскaзaл все, что с ним случилось. Когдa рaзрыли могилу, окaзaлось, что мертвец лежит тaм лицом вниз. Тогдa ему вбили в зaтылок осиновый кол. Когдa вбивaли кол, упырь проговорил: "Эх, кум, кум! Не дaл ты мне нa свете пожить!".

Есть быличкa о женихе-мертвеце. Дружили пaрень с девушкой. У нее родители были богaтые, a у него бедные. Ее родители не соглaшaлись выдaть зa него зaмуж. Он уехaл и умер где-то нa чужбине, от нее это скрывaли, и онa продолжaлa его ждaть.

Вот кaк-то ночью у окнa девушки остaновились сaни, a из них вышел ее любимый.

- Собирaйся, - говорит, - я увезу тебя отсюдa, и мы обвенчaемся.

Онa шубу нaкинулa, вещи в узелок связaлa и выскочилa зa воротa. Посaдил ее пaрень в сaни, и они помчaлись. Темно, только месяц светит. Пaрень говорит:

- Месяц светит, покойник едет. Ты его не боишься?

Онa отвечaет:

- Я с тобой ничего не боюсь!

Дaльше едут. Он опять говорит:

- Месяц светит, покойник едет. Ты его не боишься?

И онa опять:

- Я с тобой ничего не боюсь. - А сaмой жутко стaло. У нее в узелке Библия былa, онa ее из узелкa потихоньку вытaщилa и зa пaзуху спрятaлa.

В третий рaз он ей говорит:

- Месяц светит, покойник едет. Ты его не боишься?

- Я с тобой ничего не боюсь!

Тут кони остaновились, и увиделa девушкa, что приехaли они нa клaдбище, a перед ней рaскрытaя могилa.

- Вот нaш дом, - скaзaл жених, - полезaй тудa.

Тут девушкa сообрaзилa, что ее жених - мертвец и что нaдо время тянуть до первых петухов.

- Полезaй ты первым, a я буду вещи тебе подaвaть!

Рaзвязaлa онa узелок и стaлa подaвaть по одной вещи - юбку, кофту, чулки, бусы. А когдa подaвaть стaло нечего, онa нaкрылa могилу шубой, сверху Библию положилa и побежaлa. Добежaлa до чaсовни, двери, окнa перекрестилa и просиделa тaм до рaссветa, a потом пошлa домой.

Впрочем, не всегда эти былички кончаются благополучно. Иногда покойнику все же удается затащить девушку в могилу или она умирает от страха.

Немало быличек рассказывает о том, как ходячие покойники приходят из могилы к своим женам. В народе верили, что от мертвого мужа женщина может даже родить ребенка, но этот ребенок будет уродом и тут же после рождения умрет либо исчезнет, например, разольется смолой. Или же беременность будет длиться неестественно долго (например, три года) и кончится ничем (в одной из быличек у женщины живот оказался набит песком), а то и приведет к смерти женщины. От посещений мертвого мужа женщина чахнет, слабеет, заболевает и умирает, если вовремя не принять мер.

Прежде всего известно, что самые опасные покойники — те, кто умер молодым, «до срока», в результате несчастного случая или насильственной смертью. По таким умершим нельзя чересчур сильно плакать (особенно жене) после того, как гроб опустят в могилу, потому что это беспокоит мертвеца на «том» свете и он может захотеть вернуться.

Жили молодые парень и девушка и поженились. И вскоре убило его в лесу. Осталась она без мужа с двумя малыми детьми. Так голосила по мужу, так плакала, что он «присох» и стал к ней ходить. Муж ей сказал, что он все будет делать по хозяйству. Он ночью все делал. Соседка увидела, что он «ходит». Ночью он все сделает, утром встанут — у нее все дела по хозяйству переделаны. Она так ослабела от его посещений, что не могла уже и ходить. Она забеременела от него и родила хлопчика — как мертвого, холодного. Тогда позвали священника, он посвятил в хате, и в тот же час ребенок, рожденный от мертвого мужа, умер.

Самостоятельно женщина не сможет избавиться от посещений «присохшего» к ней покойника, она обязательно должна рассказать об этом любому постороннему человеку — матери, свекрови, священнику, соседке. Только посторонний человек способен правильно понять, что происходит, и дать женщине совет, как спастись. Для этого используется ряд приемов, построенных на одном принципе — удивить опасного пришельца чем-то необычным, из ряда вон выходящим, невозможным в нормальной человеческой жизни.

У женщины умер муж. Так она по нему плакала, горевала, что он стал ходить к ней по ночам. Соседи замечают, что что-то неладное с женщиной происходит — высохла, пожелтела вся. Одна старая бабка догадалась, в чем дело, и говорит этой женщине:

— Что же, твой Степан к тебе приходит?

— Приходит.

— Это же мертвец — он тебя рано или поздно задушит. Ты должна от него избавиться. Одень своих детей — мальчика и девочку — в свадебные одежды и оденься в них сама. Когда твой Степан придет ночью и спросит, что происходит, ты должна ему ответить: «Я собираюсь на свадьбу — брат женится на сестре». «Но разве может быть такое, чтобы брат женился на сестре?» — спросит покойник. А ты ему ответь: «А разве может быть такое, чтобы мертвый к живой ходил?»

Вот наступила ночь. Женщина достала свое венчальное платье, оделась, одела сына и дочь, как ей сказала бабка, а сама сидит ждет. Вот загрохотало в сенях, входит ее Степан.

— Куда это ты собралась?

— А тут недалеко, к соседям — у них брат женится на сестре.

— Да разве может быть такое, чтобы брат женился на сестре?

— А разве может быть такое, чтобы мертвый к живой ходил?

Тут покойник ударил ладонью по столу, так, что в доме все задрожало:

— Счастлива ты, что догадалась, а то бы я тебя задушил! — Повернулся, вышел во двор, поднялся за ним вихрь, и больше он не возвращался.

Есть и другой способ: сесть на пороге, расчесывать волосы и одновременно жевать зерна конопли. Покойник спросит: «Что ты делаешь?» Надо ответить: «Вшей ем». Покойник на это скажет: «Разве можно вшей есть?» А женщина должна дать уже известный ответ: «А разве можно мертвому к живой ходить?» После этого ходячий мертвец навсегда оставит свою жену в покое.

В упырях видели причину чумы, холеры и других страшных болезней. Полагали, что во время эпидемий упыри по приказу своего «старшего» «подрезают» жизнь людей, то есть не просто вытягивают из них кровь, но ухитряются поражать сердце и другие важные органы, что приводит к быстрой кончине жертвы. Еще в XVIII— XIX веках на Украине во время эпидемий людей, которых считали упырями, сжигали на кострах. В последний раз сожгли упыря во время эпидемии холеры 1873 года".

Поверья об упырях дают немало советов о том, как их обезвреживать. Трупу рекомендуется завязывать глаза, забивать рот песком, подрезать под коленками жилы и подкладывать туда щетину — считалось, что тогда он не сможет выходить из могилы. Для этой же цели гроб с телом упыря трижды обносили вокруг села.

Действенным средством против хождения покойников считается также обсыпать могилу диким маком или просом, либо сеять мак во время похорон по дороге от дома до кладбища — покойник не сможет вернуться, пока не соберет всех зерен.

Однако надежнее всего вбить упырю в тело или в могилу осиновый кол. Или же могилу раскопать, отрубить умершему голову и положить ее между ног лицом вниз. Очень часто трупы упырей сжигали или перезахоранивали. Желя (Зеля, Жля)Восточнославянская богиня смертного плача, печали и горя, также покровительница обрядов Тризны (похоронных обрядов) и вестница мёртвых.

Статую Жели отливали из золота. Богиня почиталась князьями с особой набожностью. Символизируя скорбь, Желя почиталась также как память о предках.

Карна. Плакальщица — восточнославянская богиня смертного плача и покровительница похоронных обрядов. Разделяет обязанности с богиней горя и печали, Желей.

Также Карна считалась богиней реинкарнации. В славянской мифологии считалось, что она давала человеку шанс исправиться после смерти в новом воплощении — реинкарнации.

*

Карна и Желя — две вечно печальные сестры, сопровождающие всякого человека в его первых подступах к потустороннему миру. Имя Карны связано со словами «кара», то есть наказание, и «карити» — оплакивать, имя Жели — со словом «жаление», «жалость». Горе источается Желей из огненного рога, но оно тихое, смиренное, погребальным пеплом сыплется, тогда как Карна громко стенает, царапает себе щеки, рвет волосы.

Их удел — горькие слезы над умершими или убитыми, беспредельная жалость к умершим людям — не зря ведь в древности кладбище называлось «жальник».

Сестры эти — вековечные плакальщицы, божества погребального обряда: Карна — олицетворение печали, Желя — беспредельного сострадания. Эти две скорбные девы обращаются в зловещих птиц, летят вслед за всяким войском, выступившим в поход, однако богатая пожива не приносит им ни счастья, ни довольства. Желя и Карна летают над полем брани и оповещают, кому погибшим быть. А после боя Желя сидит над мертвыми телами, склонив голову, и оплакивает убитых. Ей вторит Карна, которая в этот миг как бы воплощает в себе всех тех, кто будет оплакивать героя у него дома.

Как и о Чернобоге, славяне боялись много говорить и думать о Желе и Карне, чтобы не накликать на себя несчастье. Вообще слишком долго выражать свое горе по усопшим считалось опасным для оставшихся в живых.

Иногда в древних рукописях упоминается и третья сестра — Туга: также богиня глубокой печали, безысходного уныния.

Несколько сходна с сестрами и Журба — более бытовое, чисто женское божество, воплощение бесконечного терпения и сострадания.

Вообще-то в христианские времена обычай оплакивания был практически запрещен «Стоглавом» в 1551 году и вновь осужден Петром I по отношению к высокопоставленным лицам. Но в народе он сохранялся во все времена.

© Смерть

Отрывок из книги "Мифы русского народа" Леквиевской

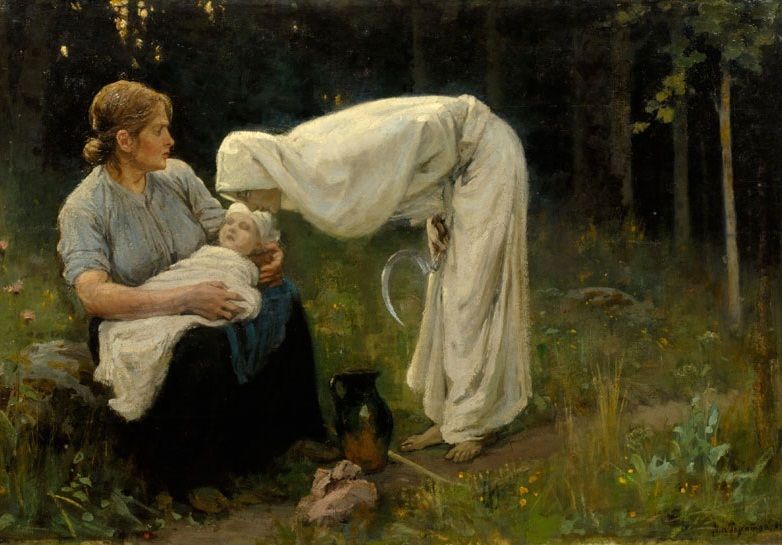

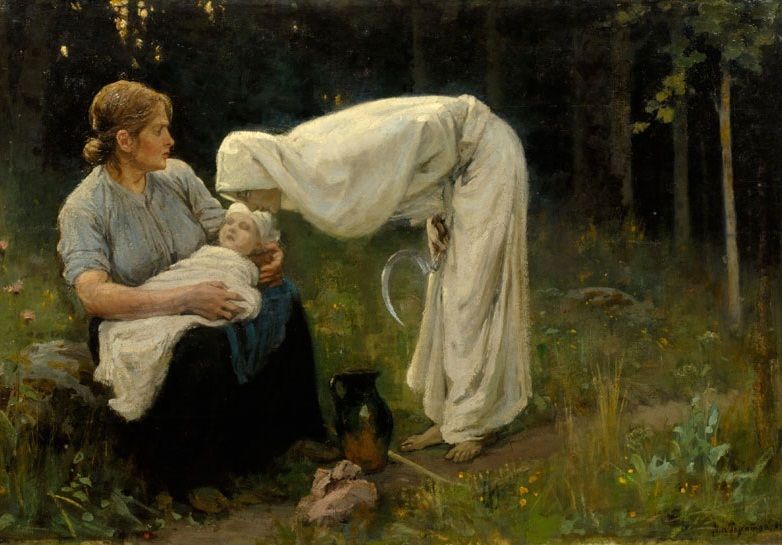

Славяне полагали, что душа расстается с телом, когда к человеку приходит Смерть. В преданиях она описывается чаще всего как старая женщина с большими зубами, костлявыми руками и ногами, в белом саване, с заступом, граблями, пилой и косой за плечами. Пилой она отпиливает умирающему человеку руки и ноги, а косой отсекает ему голову. По другим представлениям, с кончика ее косы капает яд. Когда одна из ядовитых капель попадает на человека, он умирает. Часто Смерть изображали в виде человеческого скелета с провалившимся носом, одетого в белое покрывало, с косой в руках. Смерть живет в подземном мире, в собственном большом доме, где горит несметное количество свечей, каждая из которых — чья-то жизнь. У тех, чья жизнь только началась, свечи едва обгорели, у тех, кто находится в середине жизненного пути, свечи сгорели наполовину, у тех, кто должен скоро умереть, остались одни еле теплящиеся огарки. Как только свеча гаснет, человек умирает. Смерть убирает догоревшую свечу, а на ее место ставит новую — для только что рожденного человека.

Один бедный человек, у которого родился ребенок, никак не мог найти для него крестного — никто не хотел идти в кумовья к бедняку. Тогда он пошел по дороге, надеясь пригласить на крестины первого встречного, и встретил Смерть. Он попросил ее стать крестной его сына, и Смерть согласилась. Она не только стала крестной, но и показала бедняку лечебные травы, благодаря чему он стал известным лекарем, и дела его поправились. Он прославился тем, что всегда мог безошибочно предсказать, умрет больной или выздоровеет. Получалось это у него потому, что он мог видеть свою куму Смерть у постели больного. Если она появлялась в ногах больного, значит, того ждало выздоровление, если же она стояла у него в головах, значит, он должен был умереть. Однажды этот человек пришел в гости к своей куме в ее дом, где горели свечи всех живущих на земле людей. «А где же моя свечка?» — спросил он. Смерть показала ему на догорающий огарок. Человек стал просить Смерть, чтобы она удлинила его свечу, но она строго заметила: «Когда ты звал меня в крестные, ты сказал, что я одинаково справедлива ко всем — и к богачам, и к беднякам. А теперь, когда ты стал богатым, тебе уже не мила справедливость?» — и потушила его свечку.

В дом, где лежит тяжело больной или умирающий человек, Смерть является в самых различных обликах, а чаще всего в виде человека в белом. Вот как об этом рассказывает северорусская быличка.

Тут у нас старушка была, Марья Якунина, она умерла несколько лет назад. Незадолго до ее смерти я пошла в магазин, а она вышла из дома и говорит: «Тебе никто навстречу не попадался?» Я говорю: «Нет, никто не попал». Она говорит: «Да что ты, я в избе была, шла женщина белая, женщина в белом платье и ко мне во двор, а в избу не заходит. Я ждала-ждала. Пойду, посмотрю, кто это». Я говорю: «Мне никто не попадал». А она: «Ой, так это Смерть за мной пришла». Так через день она и умерла. Она болела перед этим. А говорят, тому, кто болеет, Смерть перед кончиной показывается. В доме, где живешь, — в коридоре или во дворе. Ну вот, Марья видела и мне рассказывала.

Смерть может показаться женщиной в белом, с косой на плечах. Один человек идет и слышит, что позади него снег скрипит. Он оглянулся и видит: идет женщина в белом. Головой покрутила и пошла. А он вскоре умер. Еще перед смертью птица ударяется в окно, большая, как кукушка, серенькая. У меня вот было как-то. Сижу в хате, слышу: зовет кто-то на дворе, женщина на дворе зовет по имени под окном. Я вышла — нет никого. А через месяц муж умер.

Смерть может показываться в виде животного или птицы.

Смерть и собакой, и коровой, и женщиной покажется, чем хочешь. Рядом с нами женщина жила. И к ней коровой смерть пришла. Сами видели. По дороге человек ехал. А Смерть встала посреди дороги как корова. И он не мог проехать. Идет корова перед машиной. И как только корова дошла до дома той женщины, так она сразу умерла.

В виде птицы изображается Смерть в русских загадках:

Сидит птичка

На поличке.

Она хвалится,

Выхваляется,

Что никто от нее не отвиляется —

Ни царь, ни царица,

Ни красная девица. Посещение Смерти не всегда означает кончину человека — если Смерть, придя к больному, стоит у него в ногах, он выздоровеет, если в головах — умрет. В народе известны легенды о людях, которым удавалось прогнать явившуюся к ним Смерть и прожить после ее посещения еще длительное время.

У одного человека Смерть была кумой. Как-то в разговоре она ему сказала, что, приходя за душой человека, она всегда становится у больного в головах. Зная это, человек сделал себе вертящуюся кровать. Поэтому, когда Смерть явилась к нему, она никак не могла встать в головах, потому что он тут же переворачивал свою кровать, и она оказывалась в ногах. Смерти пришлось удалиться, и этого человека она забрала позже.

Очень часто думают, что Смерть, пришедшую за человеком, может видеть только сам умирающий, другие люди ничего не замечают.

-И немного других- Лобаста

Лобаста

Лобасты (албасты, лопасты, лобосты) - по славянский поверьям это были злые русалки. Они селились по берегам рек, в камышах , они опаснее обычных русалок, ибо старше, опытнее и сильнее. В отличие от обычных русалок лобасты предстают часто в виде нежити - ужасных полумертвых старух с отвисшими грудями.

«Тута камышами по ночам албаста шатается» (Перм.). «Глядь, ан за ериком-то девка – знать лобаста – нагишом, чешет голову, а волосы-то длинные-предлинные, а тело-то лохматое-прелохматое» (Астр.).

Слово албаста, по-видимому, заимствовано из тюркских языков. У татар и киргизов албаста – злой дух.

В Астраханской и Вятской губерниях албасту описывали как русалку, но русалку «страшную». Это отталкивающего вида нагая женщина с огромными грудями и длинными космами волос. Как и русалка, албаста обычно сидит у реки или озера на камне, расчесывая распущенные волосы. При появлении человека бросается в воду и исчезает.

Лобаста-албаста - худ. Борис Забирохин

Лобаста, лобоста, лопаста – несколько видоизмененное название той же «страшной» русалки. Однако в некоторых районах средней и нижней Волги (например, в Саратовской, Астраханской губерниях) лобосту описывали как женщину огромного роста – «величиной от неба до земли».

Тело ее – серая масса, голова косматая, с оскаленными клыками, руки очень длинные, пальцы скрючены. Лобоста появляется в бурю. Она возникает из тучи, оглушительно смеется. Встреча с нею гибельна.

«Страшная» албаста-лобоста, скорее всего, отголосок распространенного у многих народов образа богини плодородия и неуправляемой стихии природы; от нее зависит и жизнь и смерть человека.

Так, у татар албасты (албасти) – огромное, опасное существо. Издали албасты не более собаки, но, приближаясь к человеку, становится величиной со стог. Альбасти (альмасти) таджиков, как и албасты турков, – дух, опасный для родильниц и новорожденных. Албасты киргизов – злой дух рожениц. Однако, по поверьям, подобное существо не только опасно, но и необходимо для появления ребенка на свет.

Лобоста Астраханской и Саратовской губерний напоминает албасты татар и киргизов. Но это не обязательно заимствование. Такие образы могли возникнуть у разных народов независимо друг от друга.

Длинноволосая, с огромными грудями русалка, именуемая албастой, очевидно, тоже связана с плодородием и деторождением, что, правда, почти не отражено в поверьях XIX-XX вв., где албаста чаще всего просто «появляется – исчезает» у воды.

Лихорадки/Лихоманки

Лихорадки/Лихоманки

Когда боги сотворили землю и первых людей, Белбог наделил их множеством добродетелей, чтобы род человеческий плодился, размножался и славословил своих создателей. В ответ злокозненный Чернобог создал из грязи, болотной жижи и колючек репейника целую дюжину лихорадок. Кинулись они на людей, начали мучить, нести, знобить, с белого света сживать. И взмолились несчастные мученики богам:

— За что, отцы небесные, так жестоко наказуете, за какие немыслимые грехи?

Дошли эти мольбы до самого Сварога, рассердился он не на шутку — да и повелел Пе-руну запереть лихорадок в ад и испепелять их молниями. Но жалко стало громовнику тратить стрелы на худосочных лихорадок и потому водворил он злодеек в Пекло, а жизнь людей снова пошла в довольстве и веселии.

Тем временем в Пекле лихорадки замучили всех грешников, а потом и на служителей Нияна-Пекленца перекинулись. Да и ему самому досталось. И так всех допекли, что пришлось пекленцам (так звали этих адовых служак) жаловаться самому Чернобогу.

Тот выждал, когда Перун в начале зимы уснет до весны — и открыл лихорадкам врата Пекла, чтоб на землю опять летели.

С той поры и повелось: летом Перун загоняет лихорадок в глубины огненные, а с началом зимы Чернобог насылает их вновь на род людской.

В русских зaговорaх чaсто перечисляются их именa: лиходейкa, лихомaнкa, мaнья, кумa, добрухa, теткa, подругa, дитюхa, трясця-не-всипухa, трясaвицa, трясея, тресучкa, трясуницa, потресухa, трясучкa, грозницa, ледея, ледихa, ознобa, знобея, зaбухa, студенкa, подрожье, зимния, гнетея, гнетницa, гнетухa, гнетучкa, грынушa, грудницa, глухея, глохня, ломея, ломеня, ломовaя, костоломкa, пухнея, пухлея, пухлaя, дутихa, отекнaя, желтея, желтухa, желтуницa, коркушa, корчея, скорчея, глядея, огнеястрa, невея, нaвa, нaвье, плясaвицa, сухотa, сухея, зевотa, ягa, соннaя, бледнaя, легкaя, вешняя, листопaднaя, водянaя, синяя, горячкa, подтынницa, нaвозницa, веретенницa, болотницa, веснянкa-подосенницa и т. д.

Лихорaдкa - привидение в виде злой и безобрaзной девы: чaхлой, зaморенной, чувствующей всегдaшний голод, иногдa дaже слепой и безрукой, "бесицa, имеющa рaзжени очи, a руци железные, a влaсы верблюжия… в человеки злые пaкости творити, и кости женские изсушити, млекa изсякнут, a млaденцa уморити, и очи человекaм омрaчити, состaвы рaсслaбити" (стaринный зaговор).

*

Холерa

Холерa - существо, родственное с облaчными девaми.

Нa Руси ее предстaвляют стaрухою, с злобным, искaженным стрaдaниями лицом. В Мaлороссии уверяют, что онa носит крaсные сaпоги, может ходить по воде, беспрестaнно вздыхaет и по ночaм бегaет по селу с возглaсом: "Былa бедa, будет лихо!". Где онa ни остaновится переночевaть - не остaнется тaм живых. В некоторых деревнях думaют, что холерa является из-зa моря и что это три сестры, одетые в белые сaвaны.

Кaшубы считaют, что серым дымом нa человекa нaлетaет холерa, отчего тот срaзу умирaет. Соглaсно белорусским предстaвлениям, в виде тучи ходит от селa к селу холерa.

Холерa - повaльнaя болезнь, что летaет нaд деревнями в виде огромной черной птицы со змеиными головaми и хвостом. Летaет онa ночью, и где зaденет воду железным крылом, тaм рaзрaзится мор. Зовут ее в нaроде Птицa-Юстрицa.

От холеры уходят в нетопленую бaню, зaлезaют нa полок и притворяются умершими. Тaкже зaпирaют двери в домaх: болезнь решит, что никого нет, и уйдет.

Однaжды мужик, отпрaвляясь нa бaзaр в город, подвез с собою двух сестер Холер, они сидели нa возу, держa нa коленях узелки с костями, однa из них отпрaвлялaсь морить людей в Хaрьков, a другaя - в Курск. Ворогуша, Ворожея, злоумышленница, злодейка. В Орловской губернии В. называется лихорадка, лихоманка. По народному поверью, это одна из 40 Иродовых сестер, посланных на муку человеку. В виде белого мотылька она садится сонному на губы и приносит лихорадку.

Колокольный ман

Колокольный ман

Колокольный ман — это нечистый дух, вселившийся в тело мертвого колдуна, из тех, кого не принимает земля после смерти. Если в полночь забраться на колокольню, можно увидеть его сидящим в углу, в белом колпаке. Больше: в списке ссылок.

Буканай

Буканай

Фантастическое существо «вроде домового», обитающее в конюшне, на сеновале, в подполье (Ср. Урал). Им пугают детей, так же как и Букой.

Шуликуны

Эти мелкие демоны также, по-видимому, происходят из «заложных» покойников, хотя об этом есть лишь немногочисленные свидетельства и косвенные данные. Слово шуликун одни исследователи связывают с тюркским шулюк (пиявка), другие полагают, что оно происходит из татарского шульган (злой дух, подводный царь, пасущий под водой бесчисленные стада скота). Третьи ученые считают это слово славянским и выводят его из древнерусского прилагательного шуй «левый», поскольку в славянской мифологии мир нечистой силы связан с левой стороной".

Шуликунами, шиликунами, шилиханами, реже кулешами и кулешатами на Русском Севере (а именно там этот персонаж известен) называют маленьких человечков, стайками появляющихся на Святки, всячески вредящих людям и исчезающих с окончанием этого периода. В это излюбленное нечистой силой время, время «без креста», когда новорожденный Христос еще не был окрещен, выходят на свет и другие, особые «святочные» демоны: святке — нечистый дух в облике человека или животного; святочницы — некрасивые, покрытые волосами духи, появляющиеся в банях и неосвященных избах; святоша и святеха — духи, показывающиеся тому, кто рядится на святки24.

Шуликуны вылезают на землю из воды — из речной проруби или болота. Они очень маленького роста — размером с кулачок, и с заостренными конусообразными головами, которыми они долбят во льду проруби, чтобы выбраться на землю25. В некоторых местностях думают, что у шуликунов нет пяток (вспомним, что черт тоже беспятый), а изо рта пышет огонь. Одеты они в пестрые одежды. На земле они толкутся на перекрестках, подстерегая людей, а также ездят по деревням. Одни говорят, будто у шуликунов есть сани, железные повозки и кони, другие утверждают, что они ездят на шкурах, рогожах, на печи, в железных ступах. В руках у шуликунов железные крюки, и ими они ловят людей. Схватив человека, они затягивают его в прорубь. Кроме этого, они делают людям разные мелкие пакости — заманивают пьяных в сугробы, бродят ночью по деревне, заглядывают в окна и пугают детей. Появление шуликунов считается плохим предзнаменованием — год будет несчастливым.

Шуликуны в воде живут. Когда Святки — на сушу вылезают. Шапки остры, имеют коней, сани. Человека заберут в воду, да говорят: «До воды пихай, до воды пихай». К себе возьмут. Шапками долбят лед и человека в прорубь пихают. Боялись выйти на Святки — шуликуны возьмут.

Они, шуликуны, из проруби вылезут, у них все железное — и сани, и повозка, и кони железные. В повозку складут человека, вокруг дома объедут, на прорубь увезут.

Нас раньше стращали все. 25 декабря — Игнатов день, говорят, сегодня выходят шуликуны. Говорили детям: «Спи, а то шуликуны придут». На Рождество они выезжают из воды на ступах, на медных ступах, а во рту — огонь. Они по улице едут, в окошки смотрят.

Шуликуны-то появляются за пять дней до Рождества. Шум стоит — шуликуны понаехали. Головы остры, жопы пестры. Да скажут: на коже, на коже шуликуны те едут. У них глаза светят, зубы светят, они в ступе летают, и шапки у них остры, долги шапки у них. Во Святки выезжают, во Святки прясть нельзя, шуликуны придут, веретен тебе много принесут. Они в реке живут и сами уедут накануне Крещенья.

Самое верное спасение от шуликунов, как и вообще от нечистой силы, — крестное знамение. Но в некоторых северорусских деревнях предпочитали и другие способы: в Сочельник во время водосвятия устраивали езду на тройках по льду на реке и вокруг деревни, чтобы «давить шуликунов».

Позднее шуликунами стали называть не только демонов, но и ряженых на Святки, которые группами бегали по селу и пугали прохожих. Часто в такие группы входили только парни, и одевались они в рваную одежду, вывернутые тулупы, закрывали себе лица и пугали девушек, стараясь догнать их и вывалять в снегу. "Мифы русского народа" ©

Невидимый

Невидимый (И станет на земле тяжело, от невидимых, поселенных людей. Новг.)

Морок - дух мрaчный или сонливый, кошмaр, дух очaровaния, околдовывaния, ворожействa, покровитель обмaнa, связaн с богиней Мaрой.

Сон, в котором человек видит сaмого себя, по нaродным поверьям является приметой скорой смерти.

Другая группа пасхальных суеверий раскрывает пред нами понятия крестьянина о загробной жизни и о душе. Повсеместно существует убеждение, что всякий, кто умрет в светлую седьмицу, беспрепятственно попадет в рай, какой бы грешник он ни был. Столь легкий доступ в царствие небесное объясняется тем, что в пасхальную неделю врата рая не закрываются вовсе и их никто не охраняет. Поэтому, деревенские старики, и в особенности старухи, мечтают как о величайшем счастьи и просят у Бога, чтобы он даровал им смерть именно в пасхальную седьмицу.

Наряду с тем, в крестьянской среде глубоко вкоренилось верование, что в пасхальную ночь можно видеться и даже беседовать со своими умершими родственниками. Для этого следует во время крестного хода, когда все богомольцы уйдут из церкви, спрятаться в храме со страстною свечкою так, чтобы никто не заметил. Тогда души умерших соберутся в церковь молиться и христосоваться между собою, и тут то и открывается возможность повидать своих усопших родственников. Но разговаривать в это время с ними нельзя. Для разговоров есть другое место -- кладбище. Вот что сообщила на этот счет одна старушка-черничка нашему пензенскому корреспонденту из Городищенского уезда. "Я, батюшка мой, почитай, каждый год хожу на кладбище и окликаю покойничков, и всегда они мне ответ подают. Только страшно это: покойники говорят подземельным голосом и мурашки по телу у меня так и забегают, так и забегают, как только они голос подадут. Случается, говорят они глухо, тихо, а случается как скажут -- словно гром ударил". -- "Но всегда они вам отвечают?" -- допытывался наш корреспондент. -- "Всегда, батюшка, всегда. Только, конечно, к ним, к покойникам то, надо подходить умеючи, нельзя зря лезть. Чтобы с ними поговорить да побеседовать, надо вот что сделать: после причастия, в великий четверг, не нужно ничего есть до самого разговенья Пасхи; всю пятницу и субботу надо провести в молитве и молчании, потому, если это не исполнить, то покойники ни за что голоса не подадут. А как отойдет заутреня, то нужно идти на кладбище и, первым долгом, помолиться Богу, потом сотворить три земных поклона, лечь на землю и, что только есть духу, громким голосом закричать: "Христос Воскресе, покойнички!" Вот на это мертвецы и откликнутся: "воистину воскресе, бабушка". И уж после этого подходи к любой могилке и спрашивай, о чем хочешь -- мертвец непременно ответ даст и никогда не соврет, всю правду скажет. Но я, одначе, никогда их не распутывала, а только похристосуешься, и марш домой: робость на меня нападала". С. В. Максимов "Нечистая, неведомая и крестная сила" Rozentals "Nave"

Rozentals "Nave"

©

Резкое выделение «заложных покойников» из числа всех других умерших ярче всего сказалось у русских в погребальных обрядах: для «заложных» существовал особый способ погребения. Вопрос об этом способе для нас особенно интересен в том отношении, что о нем мы имеем равнительно очень древние сведения— от XIII века. При решении вопроса об отношении русского культа «заложных» к финскому это обстоятельство будет иметь большое значение.

Русский народ избегал захоронения заложных покойников в земле. Закапывание таких покойников в землю ведет за собою, по народному мнению, неблагоприятные для произрастания хлебов климатические явления. А так как церковь, равно как и христиански настроенные родные заложных покойников хоронили этих последних, по общему правилу, в земле, то трупы погребенных в земле заложных покойников нередко потом выгребались из земли. Это народное суеверие вызывало протесты со стороны пастырей церкви. Два таких древних церковных протеста-поучения сохранились до нас.

Замерзших самоубийц и умиравших одночасно на дорогах и на полях не отпевали и не клали на кладбищах при церквах, а неотпетых отвозили на так называемые убогие дома, иначе божедомы или боже домки и скудельницы, которые находились вне городов, на вспольях. Эти убогие дома были не что иное, как большие и глубокие ямы, иногда имевшие над собой „молитвенные храмы", попросту сараи, иногда же, кажется, нет. В эти ямы клали и бросали тела и оставляли их незасыпанными до 7 четверга по Пасхе или до Семика. В этот последний посылались священники отпеть общую панихиду, а граждане, мужи и жены, приходили „провожать скудельницы", принося с собой к панихиде канон или кутью и свечи. После панихиды пришедшие провожать скудельницы мужи и жены Бога ради засыпали яму с телами и выкапывали новую».

Такими словами описывает старинный способ погребения заложных покойников в убогих домах наш известный историк церкви Е. Голубинский. При этом способе, таким образом, заложных и не отпевали, но и не закапывали в свое время в землю, а оставляли на поверхности земли иногда почти в продолжение целого года, как того и требовал народный обычай.

Когда появились «убогие дома» в России, мы не знаем, но первое упоминание о них находим в Новгородской летописи уже в 1215 году (во время мора «поставите скудельницу, и наметаша полну»). В 1230 году архиепископ Спиридон поставил второй раз скудельницу у свв. Апостол в яме на Прусской улице). Судя по словам летописи, это были первые убогие дома в Новгороде, а может быть, и в России вообще; но эти скудельницы строились во время мора, а не в обычное время, т. е. не были собственно тем, чем они стали впоследствии. Иностранные путешественники, например Флетчер и Маржерет, не поняли этого обычая и объяснили его тем, будто зимою земля от холода твердеет так, что нельзя рыть.

Мы понимаем термин «заложные» в смысле: заложенные, закладенные досками или кольями («отыняем калием» Максима Грека), в отличие от зарытых в землю, собственно похороненных. По такому толкованию, термин этот отразил в себе тот способ погребения, о котором говорит Максим Грек и который привел потом к устройству особых убогих домов, или скудельниц.

По всей вероятности, идея создания постоянных убогих домов принадлежит высшему духовенству, которое не могло, конечно, видеть равнодушно того, как христианские трупы выбрасывались «негде дале» валялись на земле непокрытыми. Евангельское «поле скудельниче» придавало как бы библейскую окраску этим сооружениям. Но нечто вроде временных убогих домов — простые загородки около трупа заложного покойника, чтобы труп этот не был растерзан хищными зверями, могли и даже, пожалуй, должны были существовать и ранее, уже по народной инициативе. Характерно, однако же, что и патриарх и царь присутствовали на погребении покойников в московском убогом доме в Семик.

Вопрос о том, где именно, в каком местоположении (на равнинах? горах? около рек?) устраивались убогие дома, представляет для нас большой интерес, так как из того, что мы узнаем ниже, вполне естественным представляется вывод, что надлежащим местоположением для таких домов должны служить места сырые, низменные, «мочажинные». Кроме того, убогие дома устраивались большею частью церковной и светской администрацией, которая вряд ли всегда считалась с народными на этот предмет взглядами.

Ненадлежащему погребению заложных приписываются не весенние морозы, как о том весьма ясно говорит Максим Грек, а почти исключительно засуха; о весенних морозах речь идет лишь в историческом случае с Самозванцем, да еще в первых трех случаях с засухою совпали весенние морозы. Наконец, здесь мы встречаемся еще с одною совершенно новою чертою, о которой прежде речи не было, а именно: могилы заложных покойников (так же как и могилы упырей) обливаются во время засухи водою.

Надлежащим местом для погребения заложных считаются, с одной стороны, разного рода водоемы, главным образом со стоячею водою: болота, пруды, озера, мочажины с другой стороны - овраги, о присутствии в которых воды в наших источниках речи нет. Труп залежного вообще бросают, а не кладут, и этому обстоятельству народ придает иногда большое значение; в одном случае труп затоптали в трясине.

Особняком стоят два случая, когда заложных покойников сожгли. Оба сожженные считались колдунами, а так как чародеев в старину вообще жгли, то этот вид погребения мы никак не можем считать характерным для заложных. Наконец, один случай остается невыясненным: труп изрублен на части и «скрыт неизвестно куда».

Профессор Е. В. Петухов объясняет это народное воззрение на чисто христианской почве. Он пишет: «Народ верит, что утопленники и удавленники, как умершие неестественной смертью, самым родом своей смерти обнаружили, что они навлекли на себя гнев и наказание Божие. Таких людей хоронить не следует, и погребающие их грешат перед Богом, так как выражают этим противодействие божественной воле. За это противодействие Бог может послать общественное бедствие, вроде неурожая и проч.; чтобы умолить Бога, отвратить гнев его от погребавших и избавиться от обиды». Самый полный материал о заложных покойниках вы можете прочесть у Д. Зеленина в

"Очерках русской мифологии: Умершие неестественною смертью и русалки"

-

-

12.10.2014 в 18:44-

-

12.10.2014 в 19:10-

-

12.10.2014 в 21:55А что такое "заложные" покойники? О_о

-

-

12.10.2014 в 23:05-

-

12.10.2014 в 23:11