La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

Сергей Слепухин

Немцы любят смерть. Посмотрите на их литературу, в сущности, они только ее и любят.

Жорж Клемансо

Немцы любят смерть. Посмотрите на их литературу, в сущности, они только ее и любят.

Жорж Клемансо

Мне довелось приплыть в Венецию тем же маршрутом, что и писателю Густаву фон Ашенбаху, то есть морем из Полы, нынешней Пулы. Позже, когда я читал новеллу Томаса Манна, то пытался оживить в памяти поездку, испытывая к деталям повествования двойной интерес. Впрочем, очень скоро меня больше стали занимать вовсе не адриатические пейзажи, а “призрачно странные фигуры”, попадавшиеся немецкому профессору на пути в город святого Марка. Горбун, учтиво скалящий зубы. Матрос с козлиной бородкой, в шапке набекрень и с огрызком сигары в углу рта. “Поддельный юноша” в щегольском пестром платье: каркающий голос, мерзкие гримасы, пошлые ужимки. Суровый гондольер с неприятной и даже свирепой физиономией. Страшные, жуткие, мрачные, кошмарные персонажи, для которых существует особое, довольно редкое, но очень емкое слово - макабрические!

В рассказе за день до смерти Ашенбаха появляется капелла странствующих музыкантов: мандолина, гитара, гармонь и пискливая скрипка. Начинается отвратительный концерт. “...Подлинно талантливым актером и премьером труппы выказал себя гитарист, обладатель так называемого комического баритона; почти безголосый, он отличался удивительным мимическим даром и большой экспрессией. Не выпуская из рук инструмента, он то и дело отрывался от остальных и подбегал к рампе, чтобы в награду за свои веселые дурачества услышать снисходительный смех”. Полуграбитель, полукомедиант - выразительные мимика и пластика, трагизм, смешанный с пошлостью; лукавое подмигивание, касание кончиком языка уголков рта, двусмысленное кривляние, обход “чистой публики” по кругу. Вот он, угодливо извиваясь, обнажая в раболепно-коварной усмешке свои крупные зубы, приступает к заключительному сольному номеру - исполнению бесстыдной песни на непонятном диалекте, сопровождаемой издевательским рефреном-гоготом, буйством и непристойной жестикуляцией. “Колени у него подгибались, он хлопал себя по ляжкам, хватался за бока. Он весь трясся, он уже не смеялся, он орал, тыкал пальцем вверх, словно не было на свете ничего комичнее смеющихся господ, там, наверху, и вскоре со смеху покатывались уже все в саду и на террасе, вплоть до официантов и лифтеров”.

Danza macabra, Danza macabra! - всплыло в памяти. Пляска смерти, танец мертвецов. Я закрыл книгу, и навязчивая мысль завладела мной: неужели это та самая фреска в часовне Святой Марии в Скалах в маленьком хорватском Бераме вдохновила Манна на создание “Смерти в Венеции”? Яркая, сочная живопись на стене ушедшего в землю старинного храма. Фреска, написанная во время эпидемии чумы - Черной смерти, как люди издревле называли это страшное бедствие. Людская процессия: папа, кардинал, епископ, король, королева, солдат-калека, голый ребенок, купец, напрасно пытающийся подкупить скелет, несущий косу на плече. Хоровод смерти, увлекающей за собой все живое. Исход, перед которым равны все.

читать дальшеМы почти ничего не знаем о поездке Томаса Манна с женой летом 1911 года на один из островов Бриунского архипелага, а затем через Полу в Венецию. Отдохнуть не получилось: в отеле в это время находилась мать будущего австрийского императора.

Соломон Апт в известном жизнеописании Манна уверяет нас, что натуре Томаса не были “свойственны туристские радости”, “вся эта bellezza действовала на нервы”. Италия представлялась Манну местом уединения, где можно было избавиться от “немецкого глаза”, много и плодотворно работать. Вот и сам писатель в 1954 году в письме Карлу Кереньи пишет: “...у меня нет интереса и вкуса к изобразительным искусствам”. Не поспоришь - документальное свидетельство, но так ли было на самом деле?

В заметках 1925 года о средиземноморском плавании четы Манн на гамбургском пароходе “Генерал Сан-Мартин” перед нами предстает человек увлеченный и любознательный. Разве равнодушный к искусствам разглядит на фасаде собора Святого Трифона, возведенного в 1166 году в Каттаро (ныне черногорский Котор), редкое и странное сочетание элементов готики и романского стиля? Разве бесстрастный напишет: “Мы покидали Каттаро обогащенные”? Мы - это “профан” доктор Манн и его жена Катя.

Вот почему, дочитав “Смерть в Венеции”, я предположил, что супруги Манн, проводя отпуск на Большом Бриуне, вполне могли совершить экскурсию в Берам, чтобы увидеть великолепно сохранившуюся фреску “Танец смерти” в часовне Святой Марии. Но выяснилось, что это посещение просто не могло состояться! В XVIII веке фрески часовни, выполненные мастером Винченцо из Кастава, были закрашены! Как пишет в своей монографии академик Бранко Фучич, их удалось обнаружить совершенно случайно. Это произошло в 1913 году, через два года после балканского отпуска Маннов.

Однако мои “раскопки” все-таки возымели результат, и довольно неожиданный. Оказалось, не надо было ходить далеко: средневековый сюжет “Danza macabra” был известен автору новеллы с самого детства.

“Мне вспоминается захолустье мира, немецкий город, из которого волна жизни перенесла меня сюда и где протекла моя юность: старинный Любек, преддверие Ганзы, расположенный близ Балтийского моря, основанный в первой половине XII века и получивший от Барбароссы прерогативы вольного имперского города в XIII веке”. Так напишет Т. Манн в 1946 году в очерке “Германия и немцы”. А в другом эссе поведает, что его детство протекало в двух домах, один из которых, дом бабушки, старинный родовой особняк, стоял высоко на вершине холма в древней части города, Альтштадтинзель, напротив величественной церкви Святой Марии - Мариенкирхе.

“...В самой атмосфере города осталось нечто от духовного склада людей, живших, скажем, в последние десятилетия XV века, - истеричность уходящего средневековья, нечто вроде скрытой душевной эпидемии”.

Маленьких Маннов в дни, когда они гостили у бабушки, никогда не покидало ощущение, что через мгновенье здесь может произойти нечто таинственное, колдовское, ужасное. В старости писатель вспомнит главную достопримечательность этого места - “фреску с изображением плясок смерти, навевающую на зрителя юмористически зловещий ужас”. Это он, будучи шестидесятилетним мужчиной, назовет ужас “юмористически зловещим”. А тогда, в его пять-шесть-семь-десять, все было взаправду, и вовсе не смешно. “Реальность всегда смертельно серьезна”, - вздохнет Манн в “Очерке моей жизни”.

В самом центре Староградского острова, неподалеку от любекской ратуши и рыночной площади, высоко в небе среди могучих стрельчатых башен завывал ветер, властно вращавший флюгеры готических шпилей Мариенкирхе. Горожане гордились этим чудом кирпичной готики, послужившим образцом для семидесяти храмов Нижней Германии и Балтии. Не вызывает сомнения, что в вольном городе Любеке Мариенкирхе по праву считалась главной церковью чиновников и патрицианской знати. Она была местом, где прошлое церемониально претворялось в настоящее, а настоящее - в прошлое, и через это подтверждалась “неизменная связь всех вещей и добротная надежность почтенной купеческой подписи”. Манны, как и другие почетные прихожане, обычаи отцов ставили гораздо выше, “чем все эти рискованные попытки расширить гавани или другие безбожные причуды больших городов”.

Реформация в северных немецких землях не была столь бурной, а бунт против католической церкви - не таким варварским, как на юге. Здесь не рушили храмы, не разбивали в щебень древние статуи, не сжигали картины. В соседнем Данциге, например, в местной Мариенкирхе вплоть до прихода поляков мирно сосуществовали и католики, и протестанты.

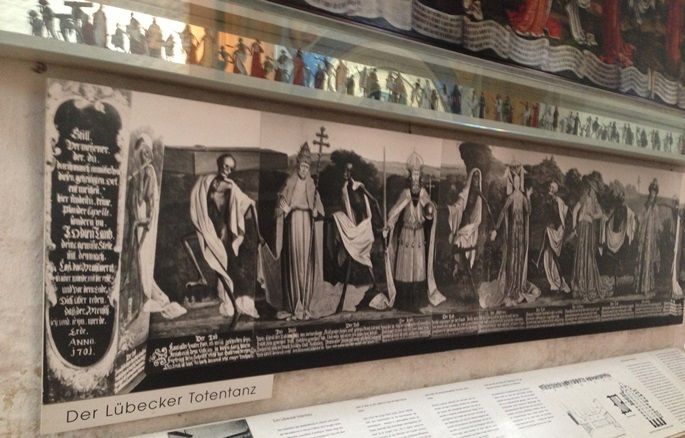

Реформатская церковь Мариенкирхе в Любеке все сохранила, все уберегла от разграбления. Из нее не исчезли романские скульптуры христианских святых. По-прежнему вызывал восторг посетителей великолепный “Алтарь Троицы” Якоба ван Утрехта, долгое время приписываемый классику северного Возрождения Бернарту ван Орлею, другу Дюрера. Шедевр мастера Бернта Нотке, полиптих на тему “Танца смерти”, поражал непревзойденным мастерством.

Святая Мария уберегла храм от гибели в Средневековье, но не спасла в новейшие времена. В ночь на Вербное воскресенье 1942 года Любек подвергся массированной бомбардировке британской авиации. Мариенкирхе, как и другие здания Старого города, была разрушена и погибла в огне. Теперь мы можем судить о любекском “Танце смерти” только по фотографиям Вильгельма Кастелли, которые он сделал незадолго до начала войны.

Мы многое знаем об отношении Томаса Манна к Богу, но почти ничего не знаем об отношениях Томаса Манна с Богом. Примечателен случай, о котором рассказала в передаче немецкого телевидения, снятой в 80-е годы прошлого века, одна из дочерей писателя, Элизабет (Меди). В детстве ее брат, Михаэль (Биби), испытывал панический страх при виде сцены казни Христа на кресте. Как-то мальчик выронил из рук и разбил подаренное ему на Рождество распятие. Отец очень рассердился. Мать и дети принялись защищать провинившегося, но герр Манн остался непреклонен, требуя наказания. Человек, все творчество которого пронизано глубокими размышлениями о рождении личности нового типа, homo humanis, отдал приказ немедленно купить в церкви большое распятие и прибить гвоздем над изголовьем детской кроватки. “Мы на этом воспитаны! Нас так учили!” “Это было очень жестоко”, - вспоминала Элизабет. Примечательно, что случай произошел в то время, когда Томас Манн писал “Волшебную гору”, где устами одного из героев автор жарко спорил с христианскими представлениями о благочестии жизни и смерти.

Неудивительно, что, достигнув середины жизни, доктор Манн должен был признаться самому себе: “Обнаружилось, что я гораздо меньше вышел за пределы своего круга, нежели сам полагал...”

Русский бы сказал “краше в гроб кладут”, а в соседней с Любеком Дании до сих пор в ходу поговорка: “At ligne fra Lübeck”, что означает: “[Вид у тебя], как у смерти из Любека”.

В XIV веке появилось странное слово - “macabre”. “Je fis de Macabre la dance”. Это строчка стихотворения “Передышка смерти” (1376) парижанина Жана Ле Февра. “Я написал макабрский пляс / В свой танец всех людей влекущий / И отправляющий их в яму”, - этими стихами печатник Гюйо Маршан украсил вышедшее в 1485 году первое издание “Danse macabre”, где были воспроизведены образы одноименной фрески на стене кладбища Невинноубиенных младенцев в Париже, ставшей самым известным из всех изображений “Плясок смерти” в Европе того времени. Вот и получилось, что со словом “macabre” стали соотносить все позднесредневековое видение смерти. Этот сюжет носился в воздухе, стихи имели огромное влияние за пределами Франции, особенно в Северной Германии.

Даже если фреска, написанная в 1424 году на стене кладбища Невинноубиенных младенцев, послужила источником иконографической традиции для “Плясок смерти”, сама тема была известна ранее. Однако именно парижская ее композиция прямо или косвенно повлияла на популяризацию темы в большинстве церквей и монастырей Европы. Была она использована и при создании любекского “Танца смерти”.

Для выполнения этой задачи муниципалитет пригласил мастера Бернта Нотке. В 1463 году был закончен тридцатиметровый десятичастный полиптих, изображающий шествие к смерти двадцати четырех фигур, символизирующих различные людские судьбы. Каждая из фигур, изображенных в полный рост, от императора и папы до матери с младенцем, принимает участие в этой процессии против своей воли. Всех увлекает одушевленная мумия, заставляющая повторять за собою танцевальные па

Через пять лет, в 1468 году, Бернта Нотке пригласят в ганзейский Ревель (Таллинн), где мастер повторит любекскую версию “Пляски смерти”. Картина, написанная для церкви Святого Николая, была того же размера, что и в Любеке, то есть 30 метров в длину, и, хотя пейзажный фон отличался от любекского, поражали последовательность и сходство персонажей обеих картин. Однако тексты наставления не совпадали. Скорее всего, то были разные переводы одного и того же оригинала из Нидерландов.

Два столетия спустя любекской “Пляске смерти” потребовалась реставрация. Приглашенный с этой целью художник Антон Вортманн в 1701 году выполнил заказ, скопировав фреску кропотливо и очень осторожно. Мы должны быть благодарны тому обстоятельству, что Вортманн не был великим художником, иначе после его работы от оригинала мало бы что осталось. Он полностью сохранил исторические костюмы персонажей и панораму Любека 1463 года на заднем плане. Но все-таки ряд изменений внес.

Нет сомнения, что до 1701 года “Пляска смерти” открывалась изображением проповедника на кафедре - таково было традиционное начало. Проповедник присутствовал и на ревельской картине, и во всех печатных, и в большинстве других “Плясок смерти” в храмах Германии и Европы. После изменений 1701 года фрагмент с проповедником исчез, первой “страницей” полиптиха стал текст проповеди “Торжественного наставления”. Именно таким “Totentanz” впервые увидел в раннем детстве Томас Манн. Кроме того, если на ревельской картине голова Смерти украшена тюрбаном, то на любекском полиптихе 1701 года вместо тюрбана мы видим широкополую шляпу фасона конца XVII века, а в руках Смерти - флейту вместо волынки. И последнее. Справа от фигуры доктора Вортманн оставил на картине личную метку: поместил сценку, изображающую три танцующие фигуры, одетые по тогдашней моде.

Тексты любекской “Пляски смерти” издавались в виде блочных книг - Blockbuch, причем четыре раза: в 1489, 1520, 1550 и в 1634 годах. Первые две книги вышли в свет в Любеке, две другие - в Копенгагене. На протяжении веков образы “Totentanz” неоднократно воспроизводились в акварели, литографии, фотографии, а также на медных пластинках. Они появлялись в лавках города в виде оловянных и фарфоровых статуэток. Кто знает, возможно, существовали и фигурки из марципана, которым так славится Любек. Марципан и “Пляска смерти” из Мариенкирхе в детские годы Томаса Манна были главными приметами города.

Инфернальной пляской начиналось загробное мытарство душ грешников. Это страдание Бернт Нотке изобразил не как “хождение по мукам”, но как праздничную пантомиму, сулящую жестокое веселье. Одним из праисточников “Пляски смерти” (или “Танца мертвецов”) как жанра, возможно, была площадная пантомима. Недаром, до реставрации полиптиха вторая строчка “Пролога” гласила: “Den spectel des dodes, de hir na volgende is...” (“Здесь играют спектакль смерти”). Но в 1701 году при замене нижненемецкого текста на верхненемецкий слово “spectel” - зрелище, спектакль - превратилось по недосмотру в “spegel” - зеркало. Нельзя не заметить, что в любекской “Totentanz” изображение мертвецов дано с элементами юмора, сатиры. Более “подвижные”, чем фигуры живых персонажей, мертвые, ухмыляясь, искоса смотрят на зрителя. Это еще не скелеты, но очень истощенные трупы, мумии - кожа да кости.

Отечественный историк искусства И. Иоффе полагал, что слово “la danse” имело скрытый смысл. Оно употреблялось в словосочетании “danse macabre” не столько в значении мирного марша, хоровода, кружения, пасторали, но и в исконном значении борьбы, схватки, драки, потасовки. Такое понимание объединяло и взаимно обусловливало скорбь и веселье.

“Danza macabra” есть жестокое и фривольное веселье. В этом нет сомнений, когда читаешь о том, как труппа бродячих венецианских певцов дает представление в саду перед отелем в Лидо. В “Смерти в Венеции” Манн мастерски воспроизводит пластику и трагизм смертного танца, его макабрический аккомпанемент. Задорная и дерзкая поза комического баритона, больше смахивающего на неаполитанского актера, чем на скрипача. Существо, вызывающее брезгливость: бледная, курносая, безбородая физиономия, “перепаханная гримасами и пороком”. Фигляр хлопает себя по ляжкам, хватается за бока, трясется, не смеется - орет, тычет пальцем вверх, расшаркивается, посылает воздушные поцелуи, пятится, как бы налетает на столб, корчится от боли, ускользает и возвращается назад, делает стремительный скачок вперед, к публике, и - злобно показывает язык.

Смерть, одержимый Нечистым шут и сам Лукавый - триединый образ, воплотивший в себе эмоционально-чувственную необузданность. Звуковой ряд - сирокко - музыка дионисийских бесчинств, голос Востока, откуда приходит смерть.

“Бывали у нас ежедневно флейтисты, представлявшие на свой лад комедии. Причем очень часто во время спектакля они обнажали зады и показывали всем срамные части тела, падая на колени и подымая вверх задницы, отбросив всякий стыд и благочиние”, - так вспоминает свое путешествие на Восток, в Московию, посол датского короля. “Нет более гнусной породы людей, - рассуждает о шутах Эразм Роттердамский, - но ты не поверишь, какое удовольствие для немцев их мерзкие проделки. Они так поют, галдят, орут, пляшут, топают, что, кажется, вот-вот обрушится потолок, и сосед не услышит соседа. Но все уверены, что в этом и состоит радость жизни”.

Как мы помним, старательный художник Антон Вортманн, прилежно выполнивший в 1701 году заказ викария по реставрации и копированию старой картины, допустил небольшую вольность. На заднем плане, за спиной доктора, художник изобразил крохотную галантную сцену из трех фигурок. Дамский угодник любезно ведет под руку барышню, а перед этой парой, по-цыгански выгнувшись в танце, мертвый скрипач наяривает смертный чардаш.

Трудно допустить, что молодой гражданин Любека, юноша, обладавший острым зрением, владелец прекрасной скрипки, всецело отдававший себя музыкальной учебе, ни разу не заметил в семейной церкви эту небольшую сценку, визитную карточку почтенного реставратора.

Первоначально Манн не ставил задачу декорировать “Смерть в Венеции” à la macabre. Молодого писателя не покидали мысли о Гёте. Он размышлял об увлечении старого писателя юной Ульрикой фон Леветцов. Cкорее всего, решение использовать макабрическую атрибутику и символику было принято неожиданно.

Макс Дворжак, автор фундаментального труда об искусстве Италии, в главе, посвященной фреске “Триумф смерти” в Кампосанто, утверждал, что знаменитая пизанская фреска произвела сильнейшее впечатление на Гёте и подтолкнула к созданию “Фауста”. В центре изображения - роковой полет смерти, страшной фурии с крыльями летучей мыши и косою в руках. Вокруг горы трупов: люди всех возрастов и сословий. Их души либо возносятся на небеса, либо низвергаются в ад. Смерть не внемлет ничьим мольбам, она властвует над всеми.

“Триумф смерти” - итальянская традиция. Еще со времен Аньоло Гадди художники изображали Смерть, восседающую на черном буйволе, топчущем трупы. Позже живописцы усадили на колесницы также Целомудрие, Славу, Время, Вечность и Смерть. Так из римской имперской традиции родилась иконография многочисленных “Триумфов смерти”.

В Средние века чума была значительным лицом европейской истории, главным героем и “Триумфов”, и “Плясок смерти”. Чума, Черная смерть, стала “культурным событием” и прежде всего в сфере религиозной живописи. В конце XIV века на фреске монастыря Сент-Андре Лаводьё она даже удостоилась чести появиться в человеческом образе. Монахи поклонялись ей на протяжении нескольких столетий. В центре композиции в полный рост стоит высокая женщина в красном платье и черном платке, в руках она держит пучки стрел. Черт ее лица не рассмотреть - их нет. Слева и справа от Черной смерти - две группы оседающих на землю жертв. Стрелы вонзились туда, где располагаются лимфатические узлы, поражаемые при бубонной чуме.

В “Смерти в Венеции” Черная смерть уступила место холере. Этому может быть несколько объяснений. Возможно, смерть Густава Малера, с которым Томас Манн случайно столкнулся на итальянском вокзале, напомнила писателю о скоропостижной смерти несчастного Августа фон Платена, чья строчка стихотворения о Тристане (“Кто взглянул на красоту однажды...”) стала лейтмотивом венецианской новеллы.

С другой стороны, при слове “холера” перед глазами Манна должна была вставать знаменитая гравюра Альфреда Ретеля, где изображена Холера в смертном саване, играющая на скрипке на парижском маскараде 1832 года. Во времена Манна это изображение было “лидером продаж”, картина репродуцировалась так же часто, как в моем детстве “Утро в сосновом лесу” или “Портрет неизвестной” Крамского.

Вот как описывала начало тогдашней эпидемии холеры официальная газета “Ле монитор универсель”: “Дело было в середине поста, день был погожий, солнечный, и толпы парижан заполнили бульвары. Кое-где появлялись маски, пародирующие и высмеивающие страдальческие лица больных холерой и боязнь заразы. Вечером того же дня публичные балы были более многолюдными, чем когда-либо. По любому поводу раздавались взрывы смеха, заглушающие гремевшую музыку. Атмосфера накалялась, людям больше хотелось танцевать, чем думать о сомнениях. Много было съедено разного сорта мороженого и выпито всяческих прохладительных напитков. И вдруг самый неуемный арлекин, почувствовав озноб и слабость в ногах, снял маску, и, к великому изумлению, все увидели, что у него синюшное лицо”.

В работе над “Смертью в Венеции” Манн возвращается к первоначальному, античному, символу лучника. Но, тем не менее, писатель не порывает ни с христианским иконографическим образом наказания Господня, ни с аллегорией “Триумфа смерти”. И, конечно, он помнит о Гёте и фреске из Кампосанто: “Отныне нагой бог с пылающими ланитами день за днем гнал по небесным просторам свою пышущую жаром квадригу, и его золотые кудри развевались на ветру, задувшем с востока. Белый шелковистый глянец ложился на морские дали, где лениво ворочались волны... Золотые копья метнулись снизу в небесную высь, блеск стал пожаром, беззвучно, с божественной, нездешней мощью растекся зной, огонь; языки пламени лизнули небо, и священные кони... потрясая гривами, взнеслись над землею”.

Вот таким в начале XVI века Клеман Маро запечатлел в своем стихотворении лучника “Апокалипсиса”:

Я вижу Смерти лик ужасный;

мчится

Она на триумфальной

колеснице,

Поправ ногами

груду мертвых тел,

Держа в руке

страшнейшую из стрел.

Не отразить такой стрелы

удары -

Ей перья дал зловещий ворон

старый,

А грозный наконечник закален

В волнах стигийских, там,

где слышен стон

Несчастных душ. О нет,

не скипетр славный -

Сжимает Смерть

десницею державной

Стрелу, что вся в крови обагрена

Тех, у кого отъяла жизнь она.

мчится

Она на триумфальной

колеснице,

Поправ ногами

груду мертвых тел,

Держа в руке

страшнейшую из стрел.

Не отразить такой стрелы

удары -

Ей перья дал зловещий ворон

старый,

А грозный наконечник закален

В волнах стигийских, там,

где слышен стон

Несчастных душ. О нет,

не скипетр славный -

Сжимает Смерть

десницею державной

Стрелу, что вся в крови обагрена

Тех, у кого отъяла жизнь она.

Настало такое время европейской истории, когда святой Себастьян неожиданно стал очень популярен в народе. Объясняется это парадоксальностью мышления: поскольку святой Себастьян умер, пронзенный стрелами, то значит, святой способен отвратить от людей стрелы чумы. Начиная с VII века, святого Себастьяна признали защитником от эпидемий, а в Германии вплоть до начала XIX века во всех сельских и городских церквах имелось изображение Святого Себастьяна, пронзенного стрелами.

Это соображение заставляет несколько иначе взглянуть на отношения между Ашенбахом, “раненным стрелой Купидона”, и Тадзио. Эрот, поразивший немецкого писателя, является ли он метафорой тривиальной влюбленности? Можно было бы так и подумать, если бы... не святой Себастьян.

“Густав Ашенбах был поэтом тех, кто работает на грани изнеможения, перегруженных, уже износившихся, но еще не рухнувших под бременем, всех этих моралистов действия, недоростков со скудными средствами, которые благодаря сосредоточенной воле и мудрому хозяйствованию умеют, пусть на время, обрядиться в величие”. Для Ашенбаха в легенде о героизме святого Себастьяна заключается “концепция интеллектуальной и юношеской мужественности”, воспевающей стойкость перед лицом рока, благообразие в муках. Но, увы, эта концепция не способна спасти героя от неминуемой смерти. “Не отразить такой стрелы удары - / Ей перья дал зловещий ворон старый, / А грозный наконечник закален / В волнах стигийских, там, где слышен стон...”

“Чуждый бог”, символизирующий красоту, любовь, Восток, болезнь, наносит Ашенбаху смертельный удар. Святой Себастьян оказывается неспособным защитить верующего. Себастьян - обманщик, выдающий свою внутреннюю опустошенность и духовный распад за самообладание, “ущербное желтое уродство” - за жаркое пламя.

В какой-то период работы над “Смертью в Венеции” в Томасе Манне возобладали иные, не гётевские, живописные ассоциации, а дюреровский мир, гротескно-демонический, больной бесконечностью, в котором “графика преобладает над колористикой”. Символизм образа “божественного” Тадзио - это одновременно и античный “Мальчик, вынимающий занозу”, и “Страж рая” Франца фон Штука. Но, видимо, в какой-то момент все эти ассоциации оттеснил на второй план “Танец смерти” любекской Мариенкирхе.

Любекский полиптих был написан в 1463 году, за год до чумы. Было известно, что эпидемия распространяется и уже добралась до Рейнланда, Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга. Возможно, это был магический ритуал, желание защититься от неминуемой опасности, а позже - избежать возвращения эпидемии.

“Чтение” “Пляски смерти” в капелле Мариенкирхе в свое время начиналось с панно, на котором изображался проповедник. Он произносил с кафедры: “Здесь играют [спектакль смерти], потому что держит она нас всех, как известно”.

Мы знаем, что к 1701 году этот фрагмент картины не сохранился, однако панель с “Торжественным наставлением” осталась на месте. Поскольку фигура проповедника исчезла, сразу за текстом “Наставления” возникала фигура Смерти. В широкополой шляпе, играющая на флейте. Не это ли изображение мы находим в “Смерти в Венеции”?

Вспомним, что ощущение “макабрического” появляется уже в самом начале новеллы: стоя у часовни и вглядываясь в надписи на ее стенах, “выведенные золотыми буквами, - речения, касающиеся загробной жизни, вроде: ‘Внидут в обитель Господа’ или: ‘Да светит им свет вечный’”, - Ашенбах замечает человека, чья необычная наружность дает его мыслям совсем иное направление. “Среднего роста, тощий, безбородый и очень курносый, человек этот принадлежал к рыжеволосому типу с характерной для него молочно-белой веснушчатой кожей. Обличье у него было отнюдь не баварское, да и широкополая бастовая шляпа, покрывавшая его голову, придавала ему вид чужеземца, пришельца из дальних краев... с левой руки, которою он подбоченился, свисал какой-то серый лоскут, надо думать, дождевой плащ, в правой же у него была палка с железным наконечником; он стоял, наклонно уперев ее в пол, скрестив ноги и бедром опираясь на ее рукоятку”.

В повести на голову “чужеземца” надета “широкополая бастовая шляпа”. Такую же шляпу можно видеть у Смерти на любекской картине. Манн вкладывает в руки Смерти не флейту, а “палку с железным наконечником”. Это важно! Особенностью любекской “Пляски смерти” было то, что почти у всех фигур, олицетворявших смерть, в руках были остро заточенные копья. Американский историк искусства Марция Коллинз делает одно очень любопытное замечание: “Фигура Смерти, возможно, имеет тевтонские корни. В германских мифах она всегда появляется внезапно и изображается в виде путешественника, странника, имеющего особые права. Притрагиваясь посохом (копьем, палкой, косой, мечом, лопатой) ко всему, что упало, Смерть забирает это как свое”.

“Der Tod” - смерть - в немецком языке слово мужского рода. До Дюрера его соотечественники всегда изображали Смерть в виде трупа. Своим знаменитым графическим циклом 1498-1499 годов Дюрер утвердил новый канон. Отныне Смерть предстает в виде мерзкого лохматого старика с отвратительным кадыком. Именно такой старик неоднократно появляется на страницах повести Томаса Манна. Писатель придает “чужеземцу” ряд исключительно арийских черт. Незнакомец принадлежит к “рыжеволосому типу с характерной для него молочно-белой веснушчатой кожей... с белесыми - с красными ресницами - глазами”.

На любекском полиптихе в ногах Смерти художник изобразил песочные часы. Это особый знак, показывающий, с какого места начинается повествование картины. “Чтение” любекской “Totentanz” происходит слева направо. В Средневековье такое направление взгляда толковалось как “убытие” из исходной точки.

Откуда и куда убывает зритель, встречая играющую на флейте Смерть? На дальнем плане за спиною Смерти Бернт Нотке изображает город Любек, его восточные ворота. Водная полоса Траве удаляет Любек от происходящего на переднем плане точно так же, как воды лагуны будут отделять остов Венеции от Лидо. Именно такою, как Любек на средневековой картине, увидит Ашенбах из своего шезлонга Венецию.

Послание на полиптихе Мариенкирхе означает одно: Смерть приходит с Востока... Создавая свою знаменитую новеллу, бывший прихожанин Мариенкирхе, конечно, не мог не вспомнить уроки полутемной капеллы. “Любекская готика и щепотка латыни... старонемецкое у меня...”

Пусть же не скажет никто мне, что нет таинственных связей

Между морскими портами двух

городов-республик,

Между отчизной моей и

сказочной грезой Востока -

так когда-то гимназист Томас Манн написал в идиллии, посвященной двум горячо любимым городам: серому и готическому Любеку, возвышающемуся над Северным морем, и Венеции, “чуду Востока”, вознесшему над лагуной волшебно преображенные мавританские арки.

“Marci-pan, очевидно (во всяком случае, по моей теории), значит panis Marci, хлебец Марка, святого Марка, патрона Венеции. И когда внимательно присмотришься к этой сладости, к этому смешению миндаля, розового сиропа и сахара, начинаешь узнавать в нем черты Востока, видеть в нем гаремную конфету и догадываться, что рецепт этого роскошного лакомства, видимо, попал с Востока через Венецию в Любек...”

Нет никаких сомнений, что человек, способный прочувствовать в слове “марципан” родство с Сан-Марко, поэт! И другие иноземные слова, вероятно, способны были разбудить в нем фантазию! Сирокко... Макабр... Аллюзии... Мусульманские дервиши. Арагонские мориски. Каталонская круговая похоронная пляска ball rodó, исполняемая в Монсерратском монастыре. Выходы на шаг вперед и назад из круга, смена направления вправо и влево, подпрыгивания, перемена положения тела, короткие остановки...

Чувство, завладевшее жарким майским вечером в Английском саду душой писателя Густава фон Ашенбаха, не было чуждо самому автору новеллы. “Юношеская жажда перемены мест”, “необъяснимое томление”, “неимоверное расширение души”...

Венеция, “чудо далекого Востока” - “любимая мечта моего детства”, - признается он позже. Почему “чудо Востока”? Именно Востока? Это слова потомка купеческой семьи, ведущей морскую торговлю сто лет? Ведь и в некоторых других случаях Манн мыслит как потомственный мореход-негоциант.

Англичане говорят: “Аравия начинается в Кале”. И, конечно, путь из Любека на Восток лежит через более западную точку - Венецию. С этим не поспоришь.

Море, усталое сердце, смятение... Один из персонажей коллоквиума Эразма “Кораблекрушение” восклицает: “Довериться морю - это безумие”. “Ашенбах любил море по причинам достаточно глубоким”. И у автора новеллы об Ашенбахе тоже имелись причины любить море... “Море, его ритмический шум, его трансцендентная музыка живет повсюду в моих книгах”, - признавался он в свое время.

“Существуют различные формы присутствия: например, атмосферное - вместо физического, акустическое - вместо визуального. Восприимчивость людей, и в особенности художников, разделяется на зрительную и слуховую; есть люди, которым мир является в зрительных образах, есть и другие, для которых важнейший орган восприятия - слух”, - в этом Томас Манн был убежден.

Орган “Пляски смерти” в Мариенкирхе, руки Баха и Букстехуде, извлекающие из глубин “Dies irae”. Когда-то эти звуки родили в мальчике Томасе Манне уверенность, что легенда и великий Гёте жестоко ошиблись: спознавшийся с Сатаной доктор Фауст, несомненно, был музыкантом и композитором.

Античное название пыльного, обжигающего, угнетающего, сухого ветра аравийских и североафриканских пустынь, дующего в новелле - сирокко, - “ливийский флейтист”.

Именно на любекской картине Бернта Нотке флейта впервые появляется в руках Смерти. В течение двух десятилетий после 1463 года изображение Смерти, играющей на флейте, fistula tartarea (адской трубе), стремительно приобрело популярность во всех германских землях и вообще в средневековой Европе. В базельских “Плясках” появится нечто новое: уже две одушевленных мумии будут играть на музыкальных инструментах - одна на дудочке, другая на тамбурине. В Blockbuch’е 1465 года один из мертвецов, сидящий напротив папы, играет на волынке. Позже в ульмском (или гейдельбергском) Blockbuch’е (около 1485 года) появится целый макабрический оркестр, состоящий из одного трубача и трех играющих на свирели. В переиздании “Danse macabre” 1486 года Гюйо Маршан представил четырех мертвых музыкантов. Они играют на волынке, органе, арфе и свирели, причем исполнитель партии свирели заодно бьет в барабан. Но наиболее популярным музыкальным инструментом, изображавшимся в сценах “Плясок”, все-таки оставалась флейта. Под звуки флейты Смерть увлекала жертв в свой хоровод: “Fistula tartarea vos jungit in una chorea”.

В “Смерти в Венеции” Томас Манн не поднимает завесы над значением слова “сирокко”. Здесь ни слова не говорится о флейте, но звуки этого музыкального инструмента буквально пронизывают новеллу. Протяжное “у” звательного падежа в имени Тадзио становится навязчивым, болезненным звукоподражанием и свисту губительного ветра, несущего смертельную болезнь, и флейты - fistula tartarea. “Имя, сладостное и дикое в то же время”, “туманное благозвучие”, “два мелодических слога - что-то вроде ‘Адзьо’ или, вернее, ‘Адзьу’ с призывным и протяжным ‘у’”. “Тадзиу! Тадзиу!” Это “у” в благозвучии имени сменяется иным “у” в кошмарном сне Ашенбаха на пороге смерти: “пронзительные вскрики и вой - протяжное ‘у’”; “нечестивые в своем упорстве звуки флейты - пронизывающие, воркующие, назойливо и бесстыдно завораживающие, сладостные и пугающие”; “громкие клики - сплошь из мягких согласных с протяжным ‘у’ на конце, сладостные, дикие, нигде и никогда не слыханные”. “Протяжное ‘у’ - точно трубил олень, многоголосо подхваченное”.

“Себя я должен отнести к музыкантам среди писателей”, - так скажет Томас Манн во “Введении к ‘Волшебной горе’”. Симфония смерти создается в венецианской новелле исключительно средствами языка. Это музыка страха, отчужденности, удивления перед лицом странного, дикого, непонятного - грядущего безвременья. Вот они, властные звуки гибели, воркующие, глухие, с трудом выдавливаемые - в напутствии пьяного старика; “бесплотные голоса”; льстивая и подозрительная венецианская музыка - “нежащие, коварно убаюкивающие звуки”; “невнятное бормотание гондольера, отрывочное, сквозь зубы, в ритм взмахам весла”; “неназойливое бормотанье укрытого тьмою моря”...

“Эти очень серьезные шуточки”, - сказал однажды Гёте о своем “Фаусте”. Манн отозвался о “Волшебной горе” похоже: “Давосская повесть - ‘тонкая штучка’”.

Томас Манн взялся за роман сразу после завершения “Смерти в Венеции”. “Волшебная гора” как юмористическая параллель к венецианскому тексту была задумана в Давосе, куда писатель приехал навестить жену, находившуюся на лечении в одном из противотуберкулезных санаториев. Предполагалось, что это тоже будет рассказ, своего рода “драма сатиров”. “В нем должна была ощущаться та атмосфера бездумного и легкого, но в то же время овеянного дыханием смерти существования, в которую я окунулся в этом странном заоблачном мирке. Чары смерти, торжество хмельной сумятицы над жизнью, устремленной к высшей гармонии, - все то, что описано в ‘Смерти в Венеции’, я намеревался теперь перенести в юмористическую плоскость. Простодушный герой, комический конфликт между жуткими приключениями и бюргерской респектабельностью, - вот к чему сводился мой замысел”, - позже расскажет автор. Вновь смерть как комический персонаж...

Позже Томас Манн не раз отмечал, что смерть, болезнь, “жуткие приключения”, через которые в романе предстояло пройти герою “Волшебной горы”, имели для Ганса Касторпа прежде всего “педагогическое” значение.

Медиевист Эмиль Маль полагал, что наиболее ранняя “Пляска мертвых” - танец как действие, как пантомима - представляла собой иллюстрацию к неизвестной проповеди на тему смерти. Основываясь на одном из документов 1393 года, ученый утверждал, что в тот год подобное действо было исполнено прямо в церкви Кодбека. Возможно, “Пляски смерти” восходят к древним мистериям, и гипотеза о том, что церковь нашла новое применение старинным танцам и христианизировала их, кажется вполне правдоподобной. Хорошо известно, что в качестве театрализованного моралите “Danse macabre” были представлены в 1449 году при дворе герцога Бургундского, а с тех пор, как их стали использовать как иллюстрации к немецким Blockbuch’ам, то мгновенно стали популярнейшим европейским “комиксом”.

В книге “Грех и страх: Формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII-XVIII вв.)” французского историка Жана Делюмо так говорится о двойственности макабра: “То обстоятельство, что пляски мертвых (или смерти) были проникнуты черным юмором, объясняется двояким моральным уроком, который они стремились преподать: последний час приходит внезапно - отсюда возможен комический эффект неожиданности; он в равной мере поражает молодых и старых, богатых и бедных - отсюда смешные протесты тех, кто считал себя защищенным в силу возраста, положения или богатства”. И далее: “Они клеймят позором не иерархию как таковую - она угодна Богу, - а достойные осмеяния иллюзии, которые почести и деньги порождают у сильных мира сего”.

В годы создания любекской “Totentanz” в европейской культуре наметился распад принятых ценностей, “ниспровержение христианской схемы”. Смерть стала означать конец и разложение. XV век перестал смотреть на смерть как на следствие греха. В XV веке “сердца людей обращены к зрелищу, из которого исключена всякая трансцендентальность” и “тема смерти, точнее, ‘плясок смерти’ стремится заменить тему ада”.

И. Иоффе видел в “Плясках смерти” пародию: “‘идеального посланника неба’ - ангела, уносящего душу, крылатого гения с потухшим факелом или женщину в трауре, - которого в XV веке заменил ‘уродливый посланник ада’”. Смерть из существа трагического превратилась в существо комическое и инфернальное. Она лишилась мрачной силы и величия.

“Эти очень серьезные шуточки”... Комический эффект в “Волшебной горе” достигается благодаря намеренному пародированию макабрической атрибутики, использованной в “Смерти в Венеции”.

Адская труба, fistula tartarea... В романе Томас Манн не забывает слово “фистула”. Fistula - это ведь не только дудочка, свистулька. Есть еще несколько очень любопытных значений этого слова.

Фистулой в медицине называют свищ, искусственно созданное в теле отверстие, трубку, употребляемую для введения газа в плевральную полость с лечебной или диагностической целью. Этот так называемый искусственный пневмоторакс в современной фтизиатрии почти не используется. Ранее его применяли для лечения больных деструктивными формами туберкулеза легких с целью сдавливания пораженного легкого - коллапсотерапии. Пневмоторакс способен создать относительный покой коллабированного легкого. Уменьшение объема органа и его эластического натяжения вызывает спадение каверн, что способствует их более быстрому заживлению - рубцеванию. Сокращение дыхательных экскурсий замедляет лимфо- и кровообращение в легком и задерживает поступление токсинов из патологических очагов.

Фистула - зеркальное отражение, “негатив” слова “фистýла”. “Фистýла” (или фальцет) означает “ложный звук”. Читатель “Смерти в Венеции” помнит этот мягкий, несильный, резкий, глухой, богатый обертонами голос. Он, как мы уже говорили, звучал в макабрическом концерте на террасе отеля в Лидо. Но в “Волшебной горе” фистýла заменяется фистулой, и драматический образ становится комедийным.

“Это был удивительно неприятный свист, хриплый, режущий и все же глухой, протяжный и в конце переходящий в другой тон; он напоминал тот особый жалобный свист, который издают надутые воздухом ярмарочные свинки, когда они выпускают из себя воздух и съеживаются”. Отвратительный свист, поражающий Ганса Касторпа, тоже оказывается звуком ложным. В нем скрыта беззлобная шутка, заранее подготовленная каверза, подстроенная Герминой Клеенфельд, лидером так называемого “Союза однолегочных”. Это свистел газ, выходивший из фистулы, через которую он был введен в плевральную полость. В Давосе “макабрический” оркестр совсем иного рода. Его участники, туберкулезные больные разного возраста и пола, тоже хохочут и “трясутся от смеха”, но, в отличие от венецианского курносого гитариста, не вызывают отвращения. Их смех не предвещает смерти. Напротив, “однолегочные” освистали простофилю, испытывающего почтение к болезни и смерти. Через фистулу смеются люди, не верящие в свою обреченность, еще способные побороться за жизнь. “Мои бедные легочные свистунчики в клетках”, “чижики”, - так ласково, хоть и саркастично, называет их гофрат Беренс.

Черный юмор средневековых “Totentanz” заключался в утверждении неизбежности смерти и высмеивании отчаянных попыток ей сопротивляться. В романе Манна люди, объединенные в группу “однолегочных”, не испытывают панического страха перед земным концом, “отдаются плавному падению”, направляясь “под гору”.

В обоих произведениях Томас Манн вдоволь “наигрался” идиомой fistula tartarea. Нельзя не заметить тонкую языковую игру. Tartarea означает адская. Но ухо способно соотносить это слово не только с преисподней, Тартаром, но и с Татарией, “московитской Монголией” (Московия или Тартария, как писали европейцы на старинных картах). Нельзя сказать, что на это созвучие писатель не намекал в повести об Ашенбахе, но именно в “Волшебной горе” эта тема прозвучала в полный голос.

“Азия затопляет нас. Куда ни глянешь - всюду татарские лица”, - эти слова Манн вкладывает в уста Лодовико Сеттембрини, постоянного собеседника Ганса Касторпа. “Смерть приходит с Востока”. Мы знаем это из венецианской повести, где Востоком была отнюдь не Тартария, а Италия. Комизм ситуации в том, что в романе писатель придает итальянцу внешность Сатаны, Мефистофеля, “настоящего шарманщика”, в немалой степени похожего на странствующего музыканта из Лидо.

Еще в новелле “Тонио Крегер” Манн устами героя признавался, что “бюргерская совесть” заставляет его “в занятиях искусством, во всем из ряда вон выходящем и гениальном видеть нечто двусмысленное, глубоко подозрительное, вызывающее опаску”. Почтенные бюргеры Любека издревле считали шарманщиков дьявольским отродьем, а Италию средоточием всех мыслимых пороков и ужасов. Но именно итальянских кровей Сатана предстает в романе гуманистом и непреклонным борцом с тиранией, “азиатским, рабским началом”, мракобесием, средневековьем, смертью. “О, salute, о, Satana, о, Ribellione, о, forza vindice della Ragione...”

Ранее упоминалось, что в германских мифах Смерть предстает в виде путешественника, имеющего особые права. Притрагиваясь посохом ко всему, что упало, она забирает это как свое. В любекском цикле “Танец смерти” ее атрибутом было копье. Сеттембрини, прогуливаясь по горным швейцарским дорожкам в компании с двоюродными братьями, тоже держит в руках острый предмет - альпеншток, палку длиной около полутора метров, имеющую острый стальной наконечник, называемый “штычок”. В этом-то и скрыта добродушная улыбка автора: итальянский гуманист “касается” в разговоре того, что давно является нравственно мертвым и должно умереть окончательно.

Призывая к бдительности и ясности духа, Сеттембрини, этот вечный оппозиционер и бунтарь, пытается убедить молодых собеседников в том, что “Восток слишком мягок и склонен к болезни”, смерть приходит с Востока.

Макабрическим символом, который использует Томас Манн в “Волшебной горе”, становятся “татарские глаза”: “по-азиатски чуть раскосые... волчьи”, такие как у Клавдии Шоша. Эти “волчьи глаза в ночи” одновременно и любовь, и смерть. В них, “затуманивающихся ночной дымкой”, по мнению Сеттембрини, заключены Чингисхан, снега, степи, “водка, кнут, Шлиссельбург и христианство” - все, что угрожает западной цивилизации.

Антон Карлович Ферге, добродушный русский немец из Петербурга, по просьбе Ганса Касторпа рассказывает о “самоварах, пирогах, казаках и деревянных церквах”, “о том, как, бывало, целую ночь напролет, в страшный мороз, мчался он, лежа в санях, накрытый овчинами, и, проснувшись, видел над сугробами волчьи глаза, горевшие, как звезды”. “Волчьи глаза” смерти.

Tartaria! - Fistula! Все тот же макабрический свист! Милейший Антон Карлович попадает в швейцарский санаторий после неудачного пневмоторакса, который ему пытались сделать в России. “Во время операции он чуть не погиб и был на волосок от смерти”. Финансовый инспектор получил сильнейший шок плевры, сопровождавшийся полным коллапсом и глубоким обмороком. “И со мной случился обморок... шок подействовал на обоняние, господа... нестерпимо воняло сероводородом - вероятно, так пахнет в преисподней, - и, несмотря на все это, я слышал свой смех, хотя задыхался, но так люди не смеются, это был какой-то заливистый, непристойный, гадкий смех, я в жизни такого не слышал, оттого что, когда щупают плевру, вам кажется, господа, будто вас щекочут самым чудовищным, нестерпимым, нечеловеческим образом; вот какой я испытал нестерпимый стыд и муку, это и есть плевральный шок, да хранит вас от него господь бог”.

В макабрической иконографии песочные часы символизируют время, его быстротечность, смерть; два их резервуара олицетворяют циклическую смену жизни и смерти, Небеса и Землю. В готических изображениях Смерть в виде скелета держит часы и серп, на апокалипсических гравюрах Дюрера их несет лохматый “тевтонский дикарь”, на картинах Ханса Бальдунга Грина - полуразложившийся труп, обнимающий девушку.

Если в венецианской повести Томас Манн еще следует вековой традиции, используя часы, чтобы напомнить о memento mori, то в “Волшебной горе” сей измерительный инструмент писателем сознательно отменен. Позже, во “Введении к ‘Волшебной горе’”, Манн признается, что ставил задачу “выключить время”.

Ощущения времени могут быть самыми различными. В санатории “Бергхоф” время “при непрерывном однообразии грозит совсем исчезнуть и настолько связано и слито с непосредственным ощущением жизни, что, если ослабевает одно, неизбежно терпит мучительный ущерб и другое”. “Движение стрелки есть движение в пространстве, значит, время можно измерять пространством? Значит, длина одной минуты такова, какой она тебе кажется, когда ты измеряешь себе температуру?” - задается вопросом Ганс Касторп.

Поскольку жизнь, как позднее откроется Гансу Касторпу, суть “une destruction organique”, процесс повышенного сгорания, Манн смело отказывается от символа часов, заменяя их... градусником. Он современен, избирая мерой жизни и смерти скалярную величину, называемую энергией. “Итак, что же такое жизнь? Тепло, тепловой продукт сохраняющей форму изменчивости, лихорадка материи, сопровождающая процесс непрерывного распада и восстановления белковых молекул, построенных с неустойчивой прихотливостью и неустойчивой сложностью”. Тем не менее о нечеткой грани между жизнью и смертью дано судить лишь избранным - докторам Беренсу и Краковскому, Миносу и Радаманту, законным судьям в царстве теней. Объясняется это просто: постигнуть, когда наступят конец жизни и смерть, человеку не дано, градусник “здесь наверху” - в Давосе - может не иметь делений, потому и называется “немая сестра”. Однако всему есть мера и цена. Жизнь уходит из тела человека, как воздух через фистулу, преподнося близким покойника счет, равный стоимости баллонов кислорода.

Термин “зерцáло” в Средние века применялся к любым разновидностям назидательных сочинений: “Зерцало князей”, “Зерцало судей”, “Спасительное зерцало” Гюйо Маршана. Зерцáло означает нравоучение.

“В этом зеркале каждый увидит, что будет танцевать также. Мудр тот, кто разглядит себя самого”, - можно было прочесть в знаменитой маршановской книге. “Смотрите, здесь зеркало”. “Смерть возьмет нас всех, и с этим не поспоришь”, - гласила вторая строка “Проповеди” любекской “Пляски смерти”.

Тема зеркала, позволяющего увидеть себя такими, какими мы станем после смерти, безусловно, является очень древней. “Зеркало” станет основным инструментом, который Манн намерен применить для решения своих “педагогических” задач.

В “Смерти в Венеции” писатель действовал традиционно. В пудермантеле, откинувшись на спинку кресла под умелыми руками говорливого цирюльника, Ашенбах измученным взглядом смотрит на свое отражение в зеркале, угадывая знаки будущей смерти. Перед лицом сладостной юности Тадзио писателю становится противным собственное стареющее тело. Вспоминается замечательная гравюра сухой иглой на тему “Юноша и Смерть” в “Книге здравого смысла”, созданной неизвестным немецким автором во второй половине XV века. На ней изображен полуголый высохший старик, положивший руку на плечо юному щеголю. Между колен старика проползает змея, а к ногам подбирается жаба.

Сегодня такой сюжетный ход никого не удивит, он давно стал штампом, знакомым читателю по десяткам живописных сцен. Возможно, идея восходит к средневековому бестселлеру Шателена де Куси - многословной и выспренно написанной поэме “Зерцало смерти”. В этом сочинении содержится рассказ о том, как умирающая любовница призывает к себе поэта и произносит надломленным голосом: “Mon ami, regardez ma face. Voyez que fait dolante mort. Et ne l’oubliez desonnais. C’est celle qu’aimiez si fort. Et ce corps vostre, vil et ort, Vous perderez pour un jamais. Ce sera puant entremais. A la terre et a la vermine: Dure mort toute beaute fine” (“Мой друг, взгляните на мой лик. / Се горестной смерти жало; / Не забывайте ж никогда, / По смерти что со мною стало, / С тем телом, что в любви пылало, / А днесь отъято навсегда. / И вскоре - мерзкая еда / Червей, зловонну плоть сосущих: / Смерть - вот конец красот всех сущих”). В “Волшебной горе”, однако, Томас Манн от этого штампа отказывается. Он идет нога в ногу с научно-техническим прогрессом и наступившим ХХ веком, заменяя зеркало... рентгенограммой.

С момента открытия Х-лучей и введения рентгенографии во врачебную практику снимок приобрел очень важное значение, так как оказался способен наиболее точно ответить на вопрос о перспективах жизни и смерти больного. Когда мы говорим “рентгенограмма”, то имеем в виду негатив, где чем ярче деталь, тем с большим зачернением она воспроизведится. Прием Томаса Манна в “Волшебной горе” прост: то, что изображается в романе, в большинстве случаев надо расценивать не как позитив, а негатив.

“Смерть и болезнь в ‘Волшебной горе’ - не просто романтические гримасы, не следует быть несправедливым ко мне. Ведь они также и великие воспитатели, они - великие вожди, указывающие нам путь к человеческому...” - скажет Томас Манн в эссе “О духе медицины”. Годы, проведенные Гансом Касторпом в давосском санатории, станут для героя романа временем “посвящения и таинства - initiation story”. К нему, возмужавшему, в конце концов придет понимание болезни и смерти “как необходимого этапа на пути к мудрости, здоровью и жизни”.

“Смотрите, здесь - зеркало”. Гюйо Маршан назвал свою “Пляску Смерти” “спасительным зерцалом”. Для простодушного Ганса Касторпа спасение не зеркальце: он вынимает из нагрудного кармана не его, а тонко-обрамленную пластиночку, прямоугольный кусочек стекла. Касторп держит его против света, чтобы разглядеть хрупкий костяк женского торса, окруженный контурами призрачно-туманной плоти, органы грудной полости и этот неуместный инфильтрат, заставляющий помнить о смерти. Вот оно, зеркало, подарок, залог, внутренний портрет Любви и связанной с нею Жизни. “О, завораживающая красота органической плоти, созданная не с помощью масляной краски и камня, а из живой и тленной материи, насыщенной тайной жизни и распада!”

Можно повеселиться, назвав метод, использованный Манном в романе “негативизацией” - переворачиванием с ног на голову. И в самом деле смешно, когда писатель заставляет своего героя избегать встречи со здоровыми молодыми гамбуржцами, нагрянувшими в Давос вместе с сыном гофрата. Читатель улыбнется вместе с автором. В этом тонкий комизм fuga mundi - “бегства от мира” героя романа.

Через несколько десятков лет после создания “Волшебной горы” Манн напишет, что “в звучании слова ‘мир’ всегда есть нечто религиозное и что люди обозначают этим словом один из даров мудрости перед богом”.

Одна из драм христианской истории заключалась в смешении двух значений слова “мир”, чрезмерном распространении проклятия, которое касалось только империи Сатаны, на пространства, обжитые человеком: равнодушие к миру чаще всего превращалось в обличение мира, который одновременно был областью греха и землей, где должно жить. Это привело к рождению доктрины “De contemptus mundi” - “презрения к миру” и способствовало появлению макабра.

Монтень в “Опытах” заложил основы педагогики, направленной, как он выразился, на “приручение” смерти: “Лишим ее загадочности, присмотримся к ней, приучимся к ней, размышляя о ней чаще, нежели о чем-либо другом...” Вот и “Сатана” Сеттембрини, отнюдь не “враг рода человеческого”, а, по его собственному признанию, друг, “как был им Прометей”, утверждает: “Болезнь отнюдь не аристократична, отнюдь не почтенна, самый этот взгляд есть болезнь или ведет к ней”. Итальянец противопоставляет телу “некое сомнительное, лунно-струнное виденье или привидение, именуемое ‘душой’”. При этом противопоставлении тела и духа он все же считает, что именно тело воплощает в себе злое, дьявольское начало: “...тело ничем не лучше трупа”. Вместе с тем “проповеди” Сеттембрини, долгие воспитательные беседы с Касторпом лишены убежденности в неотвратимости леденящего ужаса разложения. Ужаса, лежащего в основе “макабрического реализма”: “Тело - это природа, а природа, противопоставленная духу, разуму, - повторяю! - зла, мистична и зла”.

Итальянец категорически против трепетного отношения к смерти. “Всевозможные danses macabres” вызывают у него ухмылку. Нет, он не считает, что смерть не достойна почитания, напротив, достойна - но только “как колыбель жизни, как материнское лоно обновления”.

В третьей книге “Опытов” Монтень писал, что от мыслей о смерти более тягостной становится жизнь. Рассуждения Сеттембрини о смерти похожи: “Но когда ее отторгают от жизни, она становится призраком, страшной личиной - и даже кое-чем похуже... Ибо смерть как самостоятельная духовная сила - это в высшей степени распутная сила, чья порочная притягательность без сомнения очень велика, но влечение к этой силе, бесспорно, является самым жестоким заблуждением человеческого духа”.

Непосредственно перед появлением “танцев смерти” в средневековой Европе особую популярность приобрели трактаты об искусстве умирать - Ars moriendi, а также поучительные истории, рассказываемые проповедниками, морализаторские притчи - Examples. Манн использует модели этих притч и трактатов, текстов “диалогов” между живыми и мертвыми. Писатель пародирует их в тех главах романа, где Касторп с кузеном посещают палаты тяжелобольных и ведут душеспасительные беседы с морибундусами - пациентами, чьи дни сочтены. Провозглашенное молодыми людьми “серьезное отношение к страданию и смерти, уважение к ним” заставляет читателя улыбнуться. “Сердечные пожелания скорейшего выздоровления”, “дружеские приветы”, горшки цветов в качестве подарков на дни рождения умирающим... Горький юмор... Ложь во спасение смешна.

“Очень скоро ко мне в душу закралось тайное предчувствие, что расширение рамок рассказа чревато опасностями, что в этом материале есть нечто значительное, раскрывающее безбрежные просторы для мысли”. Работа над романом затянулась на двенадцать лет. Полностью удержаться в “юмористической плоскости”, “заоблачном мирке” “бездумного и легкого, но, в то же время, овеянного дыханием смерти существования” Манну не удалось. Очень скоро он понял, что “Волшебная гора” “своевольно потянула” его “совсем не туда, куда хотелось”, что “ее мнение о самой себе сильно отличается” от его собственного. Ощутил, что вышел на “опасный перекресток” “скрещивающихся” ассоциаций.

“Роман всегда был для меня симфонией, произведением, основанном на технике контрапункта, сплетением тем, в котором идеи играют роль музыкальных мотивов”, - скажет Манн во “Введении к ‘Волшебной горе’. -...Понять до конца этот комплекс взаимосвязанных по законам музыки идей и по-настоящему оценить его можно лишь тогда, когда тематика романа уже знакома читателю, и он может толковать для себя смысл перекликающихся друг с другом символических формул не только ретроспективно, но и забегая вперед”.

Читатель способен убедиться, что конструктивной особенностью обоих произведений, связанных хронологически (и “Смерти в Венеции”, и “Волшебной горы”), является многозначность, полисемантичность. Она, как мы убедились на примере “fistula tartarea”, у Манна присуща морфемам, словам и даже целостным ансамблям элементов повествования. Он виртуозно использует грамматические ресурсы родного языка, создает парадоксальное соседство терминов, вводит в повествование много редких слов, делает скрытые намеки на некие культурные артефакты, которые в его тексте становятся яркими метафорами. Возможно, термин “транзи”, используемый в романе, происходит от выражения “transi de vie”, что означает ушедший из жизни.

В европейском искусстве предшественниками мумий на картинах “Танцев смерти” были так называемые транзи - надгробные изображения гниющих трупов. У слова “транзи” богатая семантика: переход, метаморфоза, перевоплощение, трансформация, претворение, транс. В романе транзи - это переход из “долины” в санаторий, где даже сама “природа погрузилась в то переходное состояние - тусклое, мертвенное и печальное, - которое предшествует окончательному наступлению ночи”. У попавшего в “Бергхоф” Касторпа тут же наступает транс - помрачение. “У меня все время такое ощущение, словно я не могу больше доверять своим пяти чувствам”, - признается молодой человек Сеттембрини.

Путь наверх, “на высоту целых пяти тысяч футов”, для Ганса Касторпа будет переходом из мира живых в мир мертвых. Переход многоступенчат. Ты становишься “уже наш” (то есть их), переходишь в лежачее положение, как мумия, ждешь закономерного транзита из “горизонталов” в “морибундусы”, а затем - на кладбище под горой.

Еще несколько значений. Продрогший, замерзший, посиневший от холода, окоченевший: в месте, куда попадает герой романа, каждого “приучают к холодку” в стерильном райке индивидуальных могил. Неподвижный, окаменевший, застывший на месте, затаивший дыхание: Касторп не раз становился свидетелем сцен всеобщего оцепенения, окоченения, обездвиженности, ступора. Приглашение к танцу смерти. “В программу входят всевозможные danses macabres”, - скажет Лодовико Сеттембрини юному другу в ночь маскарада.

Да и сама смерть, описанная двоюродным братом героя Иоахимом Цимсеном, предстает как жестокое веселье в балагане. Фигуры движутся за кулисы жизни, “в кружевных стихарях, впереди служка с крестом, крест золотой, на нем фонари, прямо погремушка с бубенчиками, которую несут перед оркестром янычар”.

Продолжение в комментариях...

@темы: Тени смерти, Пляска смерти, Изобразительное искусство

-

-

28.01.2015 в 19:16“У всех этих людей происходит внутри процесс разрушения”, - вскоре после приезда обнаруживает Ганс Касторп. Австрийский аристократ встречает гостя мерзким кашлем, отвратительным клокотаньем, будто он “барахтается в гуще каких-то выделений своего организма”. Когда так кашляют, кажется, “будто видишь человеческое нутро - а там только липкое месиво да слизь...” У обитателей “Волшебной горы” лиловые лица, вялые руки, висящие на уровне груди, как плавники, иссохшие, озябшие пальцы, легкий аромат увядания... Каждый, по признанию Цимсена, “должен протухать, как застоявшаяся вода в яме...” “Хохотунья” Маруся “с маленьким рубином на красивой руке, с апельсинными духами и источенной червем болезни высокой грудью”. Влюбленный в барышню лейтенант с бледными пятнами на серьезном лице, на котором читается жалобная усмешка, уныние, горестное самозабвение. Старая дева из Зибенбюргена, “бедное создание с кладбищенскими розами на щеках”. “Нечестная и грешная бабенка” фрау Малинкрод, чей организм, казалось, весь “отравлен ядами”: кожа, покрытая экземой, мучительный зуд, язвы во рту. Щупленькая девятнадцатилетняя Карен Карстед с гладко причесанными маслянистыми волосами, лихорадочным блеском в робких глазах, болезненным румянцем, гниющими кончиками пальцев, облепленных пластырем, непрерывный кашель, язвы... Фройляйн Леви, у которой кожа цвета слоновой кости, сидит с полузакрытыми глазами, откинувшись на спинку стула, плоские руки на коленях. Могла бы сойти за покойницу, если бы не бурно и равномерно вздымающаяся грудь. Больше всего фрау похожа на восковую фигуру из паноптикума, внутри которой установлен механизм, заставляющий ее дышать.

“Душа без тела - нечто настолько же нечеловеческое и ужасное, как и тело без души, впрочем, первое - редкое исключение, второе - правило. Как правило, тело берет верх над душой, захватывает власть, захватывает все, что есть жизнь, и отвратительно эмансипируется. Человек, ведущий жизнь больного, - только тело, в этом и состоит античеловеческая, унизительная особенность болезни... В большинстве случаев такое тело ничем не лучше трупа...” Эти слова автор вкладывает в уста Сеттембрини, спорящего с Касторпом. Скоро молодой инженер и сам придет к выводу, что “болезнь делает человека гораздо более телесным, в болезни человек становится только телом...” Касторпу станет понятно, с какой целью доктор Краковский занимается в санатории “расчленением души”. Это позволит приблизиться к открытию: путь к смерти лежит через любовь.

Мысль, что суждено умереть внезапно и мучительно, может усилить желание покаяться, но может и заставить броситься на поиски пока еще доступных развлечений. “Danse macabre” сочетает оба желания, во многих отношениях он похож на средневековую мистерию, танец-аллегорию Смерти. “Danse macabre” - это танцы парами, где смерть приглашает танцевать с ней каждого в отдельности. Она неутомимый жиголо.

-

-

28.01.2015 в 19:17Чума, холера, туберкулез... “В последней стадии чахотка похожа на тиф”, говорит Беренс. Поэтому Манн и не отказывает себе в удовольствии затронуть тему memento vivere - пира во время чумы, но, конечно, не позволяя себе порнографии. Для Манна тема предсмертного наслаждения благодатна, она позволяет иной раз рассмешить читателя.

Адвоката Эйнхуфа из Ютербога, вернувшегося после ночных похождений, находят лежащим на лужайке перед санаторием. Некая молодая дама выходит из комнаты адвоката “в совершенно непоказанное время... в накинутой на плечи шубке, под которой ничего не было, кроме панталон-реформ”. Тощие юнцы Макс и Мориц после вечерней отлучки ради покера и кутежа с дамами лежат, обессилевшие, на своих постелях совершенно одетые, в измятых выходных костюмах. Собачка мадам Капатсулиас из Митилены садится на электрическую кнопку светового сигнала на ночном столике госпожи. Начинаются шум и беготня, и общество неожиданно узнает, что мадам в это время находилась в обществе асессора Дюстмунда из Фридрихсхагена. Сюда же следует отнести битву между фрау Редиш, супругой польского промышленника, и некоей фрау Гессенфельд из Берлина за право обладания “упоительной” книжицей “Искусство обольщения”, автор которой с особой вычурной игривостью и пикантностью рассуждал о философии плотской любви и сладострастия “в духе светского и жизнерадостного язычества”. Непристойная возня русской пары за стенкой, звуки погони друг за другом среди мебели и вещей, падающий стул, объятия, шлепки и поцелуи, музыкальные фразы пошлого захватанного вальса, любовная игра, без всяких сомнений, “сменяющаяся животным актом”.

Кавалеры и дамы самых разнообразных национальностей “из общей галереи для лежания”. Возбужденные лихорадкой, глупыми шутками, болтовней, флиртом. Капитан Миклосич, присутствующий “при всех подробностях туалета” венской консульши Вурмбрандт. До неприличия декольтированная фрау Заломон из Амстердама, зажатая коленями, с одной стороны, губастого юнца Гэнзера, с другой - великана-шведа. Апостол психоанализа доктор Краковский, читающий проповедь “о пугающих формах любви, странных и мучительных, о ее жутких уклонах и непобедимой власти над человеком”, предрекающий победу “гибельной извращенности” над буржуазной моралью. Вездесущая пошлая фрау Штёр. Сеттембрини в карнавальную ночь даст ей убийственно точную характеристику, назвав именем богини непристойности Баубо. Вместо глаз - соски, вместо рта - влагалище. “Ella habla por en medio en las piernas” (“Она говорит из того места, что между ног”). От memento mori к memento vivere! Жизнь так коротка!

Бренность земных благ, красоты, молодости. Труп на рисунке Никлауса Мануэля Дойча задирает платье юной девушке. Земное тщеславие в виде прекрасной обнаженной молодой женщины, внезапно захваченной Смертью. Ханс Бальдунг Грин раз за разом возвращался к этой теме. Скелет или уже начавший разлагаться труп внезапно появляется в зеркале, в которое смотрится героиня картины. Он держит песочные часы, кладет руку на бедро жертвы, на промежность, хватает за волосы, берет за руку, целует в губы...

“Эти скользкие два слога с зубным и губными согласными и протяжной гласной во втором слоге!.. О, любовь, ты знаешь... тело, любовь, смерть - они одно. Ибо тело - это болезнь и сладострастие, и оно приводит к смерти, оба они - чувственны, смерть и любовь, вот в чем их ужас и их великое волшебство! Но смерть, понимаешь ли, это, с одной стороны, что-то позорное, наглое, заставляющее нас краснеть от стыда, а с другой - это сила, очень торжественная и величественная”.

Это в переводе В. Станевич роман “Волшебная гора” увидел свет в 1959 году. В знаменитой пятой главе романа одна из частей имеет название “Хоровод мертвецов”. Вера Оскаровна не решилась оставить оригинальное немецкое “Totentanz”. Казалось бы, ничего не утрачено, но все же...

Филологи-германисты, исследующие творчество Томаса Манна, напрямую связывают название этой главы с любекским циклом Танца смерти. Да и как не связать!

Томас Манн в письме Эрнсту Бертраму в Любек 29 сентября 1921 года писал о “Волшебной горе”, кроме прочего: “Любек, вообще, город ‘Танца смерти’, и я много чего отсюда вынес”. Но, к сожалению, в письме нет прямого подтверждения того, что мотив Танца смерти в великом романе связан с циклом картин Мариенкирхе. Манн почему-то упоминает любекский монастырь Святого Эгидия. Возможно, он просто оговорился, хотя Йозеф Эркме утверждает, что в Любеке еще в начале XX века ставились театрализованные представления “Totentanz”.

В “Волшебной горе” многое намекает на любекский полиптих. Примечательно, что расположение ресторанных столов композиционно напоминает развеску фрагментов “Пляски смерти” в капелле Мариенкирхе. Сходство с капеллой чувствуется в описании архитектоники и декора пространства зала. Писатель постоянно подчеркивает рисунок смертного танца - хоровод. Гости “Волшебной горы” совершают оздоровительные прогулки или направляются в ресторан вереницей. “Эти типы шествуют, подпрыгивая, точно на ходулях”, - мы помним, так говорит о пациентах Беренс. Шезлонги-саркофаги в “Бергхофе” на балконной террасе располагаются один за другим, образуя цепочку. В местах общего досуга Манн нередко выстраивает дам и кавалеров в ряд. Двоюродные братья Ганс и Иоахим в компании Кирстен направляются на давосское кладбище гуськом, “так как расчищенная в снегу дорожка давала возможность идти только по одному”.

Посланники смерти, как и предусмотрено сценографией “Totentanz”, навещают каждого смертного поочередно. Это процедура врачебного осмотра, раздача гофратом напитков, получение градусника от сестры фон Милендонк. Сестра Альфреда “кочует” от морибундуса к морибундусу, “со вздохом подхватив свой чемоданчик и закинув за ухо шнурок пенсне”. Она отправляется к новому умирающему сразу же после наступления смерти того, кто еще недавно дышал.

Многие литературоведы убеждены, что смерть, о которой говорится в “Волшебной горе”, - это катастрофа Первой мировой войны. Именно поэтому Манн сводит в одном месте, оазисе курортного мира, людей разных национальностей, религий, культур. Но находка ли это самого Манна? Он вполне мог заимствовать “интернациональный состав смертной колонны” из живописи. В любекской “Totentanz” один из шествующих одет в одежду славянского князя или царя, а в базельском “Танце” изображены еврей, турок, язычник и язычница. Кастильская “Dança general” изображает раввина, врача-мусульманина и хранителя святилища. Опыт Средневековья вполне мог подогреть фантазию писателя: “Пестрая толпа окружала кузенов и их подопечную. Тут были белозубые англичане в шотландских шапочках, болтавшие по-французски с резко надушенными дамами, одетыми с головы до ног в разноцветную шерсть, - иные были в брюках; американцы, прилизанные, с маленькими головками, с трубками в зубах и в шубах мехом наружу; русские, бородатые, элегантные, имевшие вид богатых варваров; голландцы с примесью малайской крови, сидевшие вперемежку с немцами и швейцарцами; и, наконец, говорившие тоже по-французски и всюду как бы вкрапленные среди других люди неведомых национальностей, вероятно балканцы или левантинцы, представители некоего фантастического мира”.

Социальный состав давосской публики также разнообразен. В “Волшебной горе” встречаются примитивный пивовар из Галле и ценитель idioma gentile, бедный студент и дочка голландского мультимиллионера, учительница, инженер-судостроитель, сын прусского принца. Но и это всего лишь дань традиции. Еще несколько столетий назад строгая иерархическая лестница “Totentanz”, начинавшаяся папой и заканчивающаяся младенцем, была дополнена “новичками”: ремесленниками, крестьянами, странниками, портными, речниками, сапожниками, булочницами, торговками пирожными, бродягами, солдатами, проститутками. Вместе с другими смертными они лихо выплясывают на древних фресках.

Музыка, музыка... Курзал, ротонда с крытой галереей, оркестр два раза в месяц. Бравурные, мечтательные пьесы до самого обеда. Музыка, двусмысленная, сомнительная, недосказанная, безответственная. Басовитые трубы, гнусавые кларнеты, оживленные голоса. “Профессиональная певица с двумя медалями” сбоку под декольте бального платья, руки-палки, глухое bel canto. Красные фраки музыкантов. Венгр-скрипач, стоящий особняком. Исполненные страсти телодвижения, яростный смычок. Сопелки, дудки, бумажные колпаки - нарасхват. “И не один тяжелобольной, танцуя, отправился отсюда прямо на тот свет, после того как осушил до дна чашу наслаждений и у него перед финалом в последний раз хлынула горлом кровь in dulci jubilo”.

-

-

28.01.2015 в 19:17Конечно, прихожанину любекской Мариенкирхе грех было не использовать в своем творчестве то, что он знал с самого детства: макабрическую символику и атрибутику старинной картины. Но если бы и не существовало живописи Бернта Нотке, тема “Totentanz” все равно должна была пройти через книги Томаса Манна. Это была тема века. Почти одновременно с “Волшебной горой” на книжных полках появились “Танец смерти” Хуго Балля (1916), “Окоп” Курта Тухольского (1926), “Нарцисс и Златоуст” Германа Гессе (1930).

Три живописца - Альфред Кубин, Рене Жорж Арман-Поль и Альфред Захариас - сразу же после окончания Первой мировой войны создали грандиозные, фантастические полотна “Танца смерти”. Эдвард Мунк, Эрнст Барлах, Кете Кольвиц, Ловис Коринт, Херманн Фогель, Феликс Нуссбаум и Отто Дикс тоже посвятили себя преимущественно теме смерти.

В предчувствии следующей мировой катастрофы синематограф европейского “курзала” весело крутил “смертные” мультики Жоржа Мельеса и братьев Люмьер, а Смерть оставалась популярной героиней фильмов Джо Мэя (“Хильда Уоррен и смерть”, 1917), Отто Рипперта (“Танец смерти”, 1919), Фрица Ланга (“Усталая смерть”, 1921), Виктора Шёстрёма (“Возница-труповоз”, 1921).

После выхода в свет романа “Волшебная гора” (1924) интерес к теме смерти в европейской культуре отнюдь не иссяк. Только усилился...

-

-

29.01.2015 в 05:22