!Карты для путешествий! | Поиск по ТЕГАМ | Мы вконтакте (Библиотека, видеотека, галереи) | Оссуарии и костницы| Архив сообщества | Литература

Наше сообщество исследует тему кладбищ в контексте истории, развития цивилизации и влияния на мировое искусство. Как изменялось отношение к смерти через века? Как смерть становилась музой и движущей силой для новых, порой неоднозначных, течений в живописи и литературе? Как отражают кладбища поверья и суеверия разных наций? Ответы на эти и многие другие вопросы Вы найдете на страницах нашего сообщества. Всего лишь прислушайтесь к голосам мертвых, и позвольте Вампиру с Хайгейта провести вас за ворота кладбищенской ограды.

!Карты для путешествий! | Поиск по ТЕГАМ | Мы вконтакте (Библиотека, видеотека, галереи) | Оссуарии и костницы| Архив сообщества | Литература

!Карты для путешествий! | Поиск по ТЕГАМ | Мы вконтакте (Библиотека, видеотека, галереи) | Оссуарии и костницы| Архив сообщества | Литература

четверг, 05 ноября 2020

суббота, 31 октября 2020

La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

Наше сообщество со временем превратилось в объект своего рассказа. Это заросшее закрытое кладбище с разрушенными надгробиями ("спасибо" большое всем модернизированным фотохостингам). Но все же оно законсервировано, так как о нем помнят его модераторы. И по возможности пытаемся местами наводить порядок.

Будут ли еще посты? Мы не знаем (до сих пор не очень понятно, что делать с постами, где исчезли все фото). Хотя пространство diary давало больше простора, чем статьи VK. Поэтому две наши платформы существуют как закрытое старое кладбище (где свежие захоронения возможны только при ликвидации заброшенных) и новое, действующее по соседству

Кладбищенскую тему мы не бросили. Страница VK активна. Недавно у нас вышел прекрасный эксклюзивный материал на тему Макабра в провинции Бергамо.

У нас еще спрашивали, не хотим ли мы вести страницу в Инстаграме или Фэйсбуке. Нет. По многим различным причинам. Мы весной только систематизировали папки с искусством и оссуариями, что заняло месяц, а сил ушло очень много.

По многим различным причинам. Мы весной только систематизировали папки с искусством и оссуариями, что заняло месяц, а сил ушло очень много.

В общем... Мы не забыли эту страницу. Возможно здесь что-то еще будет.

Очень приятно, что вы помните о нас и периодически мы получаем от вас отклик. Мы ценим это, правда. Happy Halloween!

Будут ли еще посты? Мы не знаем (до сих пор не очень понятно, что делать с постами, где исчезли все фото). Хотя пространство diary давало больше простора, чем статьи VK. Поэтому две наши платформы существуют как закрытое старое кладбище (где свежие захоронения возможны только при ликвидации заброшенных) и новое, действующее по соседству

Кладбищенскую тему мы не бросили. Страница VK активна. Недавно у нас вышел прекрасный эксклюзивный материал на тему Макабра в провинции Бергамо.

У нас еще спрашивали, не хотим ли мы вести страницу в Инстаграме или Фэйсбуке. Нет.

По многим различным причинам. Мы весной только систематизировали папки с искусством и оссуариями, что заняло месяц, а сил ушло очень много.

По многим различным причинам. Мы весной только систематизировали папки с искусством и оссуариями, что заняло месяц, а сил ушло очень много. В общем... Мы не забыли эту страницу. Возможно здесь что-то еще будет.

Очень приятно, что вы помните о нас и периодически мы получаем от вас отклик. Мы ценим это, правда. Happy Halloween!

понедельник, 23 июля 2018

La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

Выставка кинетических скульптур «Обновление» (Аптекарский огород, Москва, до конца августа)

Всё в окружающем нас мире постоянно обновляется. Круговорот рождения, роста, исчезновения и нового рождения никогда не останавливается и длится с тех пор, как существует наша планета. Так, моря становятся пустынями, древние моллюски — сегодняшней нефтью, травы — землей, из которых затем вырастают новые травы. Все движется в этом постоянном круговороте, и все рано или поздно становится чем-то другим.

Человек не находится в стороне от этого процесса, он — его полноправная часть.

Человеческое тело — это полигон, на наших глазах разворачивающий картину бесконечных смертей и рождений. Каждое такое рождение — еще один маленький шажок вперед, в живое, дышащее будущее, вот только каким будет это будущее и кто сможет его увидеть?

Этим вопросом задается художник Анастасия Дубач. В своей серии работ «Обновление», состоящей из семи кинетических скульптур, Анастасия предлагает нам по-настоящему «космическую» загадку. Насколько красива может быть смерть? Насколько живыми могут быть срезанные цветы и мертвые камни? Что мы увидим, если к анатомическому взгляду на сердце прибавим взгляд мечтательного естествоиспытателя? На такие вопросы нельзя найти конечных ответов, потому что эти вопросы всегда будут шире, чем любое восприятие и даже самая дерзкая мысль.

Скульптуры могут только намекнуть на один из возможных вариантов ответа: живое сердце покрыто одновременно шипами и розами; легкие дышат, но для дыхания им нужны стенки куба; мозг, как насос, перегоняет мысли по трубкам, но, кажется, это просто вода… Нас преследует двусмысленность, но именно она может стать ключом к пониманию, развернуть нас к лицом к космической тайне природы.

К чему бы ни привела нас загадка, кое-что все же останется неизбежным. Будущее обязательно наступит, чье-то сердце покроется шипами, а из черепа вырастут зеленые травы. Земля, дойдя до полного истощения силами человеческих рук, снова возродится и обновит все, что на ней когда-то было. Если мы хотим принять это обновление как его участники и свидетели, нам необходимо понять, что мы сами — его часть.

Наши легкие обрастают цветами, а сквозь черепа пробиваются ростки новой жизни.

Мы дышим, и вместе с нами — дышит все вокруг.

Текст представлен к выставке «Обновление» Анастасии Дубач в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»

понедельник, 16 июля 2018

La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

Борис Шергин "Для увеселения"

Владимиру Сякину

В семидесятых годах прошлого столетия плыли мы первым весенним рейсом из Белого моря в Мурманское.

Льдина у Терского берега вынудила нас взять на восток. Стали попадаться отмелые места. Вдруг старик рулевой сдернул шапку и поклонился в сторону еле видимой каменной грядки.

— Заповедь положена,— пояснил старик.—«Все плывущие в этих местах моря-океана, поминайте братьев Ивана и Ондреяна».

Белое море изобилует преданиями. История, которую услышал я от старика рулевого, случилась во времена недавние, но и на ней лежала печать какого-то величественного спокойствия, вообще свойственного северным сказаниям.

читать дальше

Борис Викторович Шергин (16 (28) июля 1893, Архангельск — 30 октября 1973, Москва) — русский писатель, фольклорист, публицист и художник, известный (как и С. Г. Писахов) главным образом историями из жизни поморов.

суббота, 26 мая 2018

La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

Если бы проклятье фараонов существовало, европейская цивилизация давно бы вымерла. Поразительно, как мало почтения люди испытывали к мумиям, и как много способов применения для них нашли.

Натуральный битум был одним из традиционных средств арабской и персидской медицины. Выдающийся ученый и врач Авиценна (Ибн Сина) в 11 веке описал лечение абсцессов, переломов, ушибов, тошноты, язв с помощью мумия (от «мум» — воск). Тогда на препарат обратили внимание в университете итальянского Салерно, где переводили научные труды восточных авторов.

В текстах арабских и персидских ученых происхождение мумия не разъяснялось. Местные специалисты и так знали, что это такое. Но европейцы, увидев знакомое слово, возбудились. Они стали добавлять в переводы свои комментарии. «Это субстанция, которую можно найти в землях, где похоронены тела, забальзамированные с алоэ, с которым жидкости из тела смешиваются и превращаются в мумию», — писал итальянский ученый Герард Кремонский. Подобную эрудицию проявлял практически каждый переводчик. Остальное было делом времени.

В 13 веке уже повсеместно в Европе считалось, что целительное вещество мумия можно найти в египетских гробницах. Оно должно быть черным, вязким и плотным.

МУМИЙНАЯ ЭКОНОМИКА

На дворе 15 век. Тела египтян считаются лекарственным средством. В дело вступают расхитители гробниц. Сильнее всего страдают бедные, сравнительно свежие погребения. В них действительно находят битум. На рубеже нашей эры из-за дешевизны его стали использовать для бальзамирования вместо натрового щелока (отвар золы с щелочной реакцией) и камеди (древесная смола). Смола глубоко проникала в ткани и смешивалась с ними настолько, что визуально трудно определить где битум, а где кости.

К 16 веку формируется рынок торговли мумиями. Появляется ассортимент: mumia vulgaris (мумия обыкновенная), mumia arabus (мумия арабская), mumia sepulchorum (мумия из гробниц). Европа страстно желает чудодейственное средство.

Купец Йоханн Хеллфирих из Лейпцига пытается купить в Египте хоть одну из тех правильных «черных, как уголь» мумий, которые «местные ищут с величайшей энергией и продают торговцам из Каира». Некий англичанин в 1580 году упоминает: «Тела древних людей, не сгнившие, а целые, выкапывают ежедневно. Эти мертвые тела и есть те мумии, которых врачи и аптекари заставляют нас глотать против нашей воли».

LivreLa cosmographie universelle d'André Thevet. Vol. 1 (Afrique, Asie)

Страница из «Универсальной космографии» (1575) Андре Теве с гравюрой, иллюстрирующей охоту местного населения за мумиями. Источник: Национальная библиотека Франции

Геродот в 5 веке до н. э. описал три египетских способа бальзамирования.

Элитный: «Мозг извлекают крючком через ноздри. Делают разрез ниже живота, очищают брюшную полость от внутренностей и наполняют благовониями. Зашивают и на 70 дней кладут в натровый щелок. Потом обвивают повязкой и намазывают камедью, вместо клея». Для среднего класса: «Через задний проход впрыскивают кедровое масло, кладут тело в натровый щелок, а спустя определенный срок масло выпускают. Оно разлагает внутренности, а щелок — мясо. От покойника остаются лишь кожа да кости». Для бедняков: «В чрево вливают сок редьки и кладут тело в натровый щелок на 70 дней».

читать дальше

*

"Трагедия пирамид" Элебрахт Петер

С Пикабу: Мумия и мумиё. Трагедия египетских правителей

Натуральный битум был одним из традиционных средств арабской и персидской медицины. Выдающийся ученый и врач Авиценна (Ибн Сина) в 11 веке описал лечение абсцессов, переломов, ушибов, тошноты, язв с помощью мумия (от «мум» — воск). Тогда на препарат обратили внимание в университете итальянского Салерно, где переводили научные труды восточных авторов.

В текстах арабских и персидских ученых происхождение мумия не разъяснялось. Местные специалисты и так знали, что это такое. Но европейцы, увидев знакомое слово, возбудились. Они стали добавлять в переводы свои комментарии. «Это субстанция, которую можно найти в землях, где похоронены тела, забальзамированные с алоэ, с которым жидкости из тела смешиваются и превращаются в мумию», — писал итальянский ученый Герард Кремонский. Подобную эрудицию проявлял практически каждый переводчик. Остальное было делом времени.

В 13 веке уже повсеместно в Европе считалось, что целительное вещество мумия можно найти в египетских гробницах. Оно должно быть черным, вязким и плотным.

МУМИЙНАЯ ЭКОНОМИКА

На дворе 15 век. Тела египтян считаются лекарственным средством. В дело вступают расхитители гробниц. Сильнее всего страдают бедные, сравнительно свежие погребения. В них действительно находят битум. На рубеже нашей эры из-за дешевизны его стали использовать для бальзамирования вместо натрового щелока (отвар золы с щелочной реакцией) и камеди (древесная смола). Смола глубоко проникала в ткани и смешивалась с ними настолько, что визуально трудно определить где битум, а где кости.

К 16 веку формируется рынок торговли мумиями. Появляется ассортимент: mumia vulgaris (мумия обыкновенная), mumia arabus (мумия арабская), mumia sepulchorum (мумия из гробниц). Европа страстно желает чудодейственное средство.

Купец Йоханн Хеллфирих из Лейпцига пытается купить в Египте хоть одну из тех правильных «черных, как уголь» мумий, которые «местные ищут с величайшей энергией и продают торговцам из Каира». Некий англичанин в 1580 году упоминает: «Тела древних людей, не сгнившие, а целые, выкапывают ежедневно. Эти мертвые тела и есть те мумии, которых врачи и аптекари заставляют нас глотать против нашей воли».

LivreLa cosmographie universelle d'André Thevet. Vol. 1 (Afrique, Asie)

Страница из «Универсальной космографии» (1575) Андре Теве с гравюрой, иллюстрирующей охоту местного населения за мумиями. Источник: Национальная библиотека Франции

Геродот в 5 веке до н. э. описал три египетских способа бальзамирования.

Элитный: «Мозг извлекают крючком через ноздри. Делают разрез ниже живота, очищают брюшную полость от внутренностей и наполняют благовониями. Зашивают и на 70 дней кладут в натровый щелок. Потом обвивают повязкой и намазывают камедью, вместо клея». Для среднего класса: «Через задний проход впрыскивают кедровое масло, кладут тело в натровый щелок, а спустя определенный срок масло выпускают. Оно разлагает внутренности, а щелок — мясо. От покойника остаются лишь кожа да кости». Для бедняков: «В чрево вливают сок редьки и кладут тело в натровый щелок на 70 дней».

читать дальше

*

"Трагедия пирамид" Элебрахт Петер

С Пикабу: Мумия и мумиё. Трагедия египетских правителей

вторник, 22 мая 2018

La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

Приходи путем знакомым

Разломать тяжелым ломом

Склепа каменную дверь.

Смерти таинство проверь.

Я лежу в покрове белом.

Чу! на теле охладелом

Проступила синева.

Хорошо! я не жива.

Кроток, робок свет лампады,

Сладко веянье прохлады,

Словно ветерок донес

Душный запах мертвых роз.

Не ломай мне рук согнутых,

Не томи очей сомкнутых.

Тесен гроб? прильни ко мне.

Страшен шорох в тишине.

Я послушна, я покорна.

Если страсть твоя упорна,

Ты до капли выпьешь яд

Едких, медленных услад.

В мире жизни - предпочтенье,

Утомленье, пресыщенье.

Смерть дает тебе во власть

Самовольно черпать страсть.

Тени будут утром стерты.

Я останусь все же мертвой,

Все ж безмолвней всех рабынь:

Так подруги не покинь!

Вновь на груди помертвелой

Заверни мой саван белый,

Дверь плотнее притвори,

Уходя в лучах зари.

Кротко мерное мерцанье,

Я храню следы свиданья,

Запах роз, и тишина:

Буду я тебе верна!

1900

В склепе

*

Загробный призыв

*

Черт и ведьма

*

Я бы умер с тайной радостью

*

Записка самоубийцы

*

Конь Блед

*

Мумия

*

Умершим мир

*

Сфинкс

*

У смерти на примете

*

Умрем в объятиях полночной тишины!

*

Череп на череп

*

Я не был на твоей могиле

*

Летучая мышь

*

Это — надгробные нении

*

Сухие листья

*

Пурпур бледнеющих губ

*

Кладбище

*

На церковной крыше

*

Я — мотылек ночной...

*

Последнее счастье

*

Облегчи нам страдания, боже!

*

Любовь и Смерть

Если вспомните еще мрачно-мистические стихотворения Брюсова, то ждем вас в комментариях!

четверг, 22 марта 2018

La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

А у нас первый юбилей - 10 лет!

Спасибо, что вы с нами!

Спасибо, что вы с нами!

суббота, 03 февраля 2018

La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

Ги де Мопассан. Покойница

Из сборника рассказов "С левой руки"

Из сборника рассказов "С левой руки"

Я любил ее безумно. Почему мы любим? Разве не странно видеть в целом мире только одно существо, иметь в мозгу только одну мысль, в сердце только одно желание и на устах только одно имя — имя, которое непрестанно поднимается из недр души, поднимается, как вода в роднике, подступает к губам, которое твердишь, повторяешь, шепчешь всегда и всюду, словно молитву?

Не стану рассказывать нашей повести. У любви только одна повесть, всегда одна и та же. Я встретил ее и полюбил. Вот и все. И целый год я жил в атмосфере ее нежности, ее объятий, ее ласк, взоров, речей, до такой степени одурманенный, связанный, плененный всем, что от нее исходило, что уже не сознавал, день ли, или ночь, жив я, или умер, нахожусь ли я на нашей старой земле, или в ином мире.

И вот она умерла. Как? Не знаю и никогда не узнаю.

Однажды в дождливый вечер она вернулась домой промокшая и на другой день стала кашлять. Она кашляла почти неделю, потом слегла.

Что произошло? Я никогда этого не узнаю.

Приходили врачи, что-то прописывали, уходили. Приносили лекарства; какая-то женщина заставляла ее принимать их. Руки у моей любимой были горячие, лоб пылающий и влажный, глаза блестящие и печальные. Я говорил с ней, она мне отвечала. О чем мы говорили? Не знаю. Я все позабыл, все, все! Она умерла, помню, как сейчас, ее последний вздох, ее чуть слышный, легкий, последний, вздох. Сиделка вскрикнула: «Ах!» И я понял, я все понял!

Больше я ничего не сознавал. Ничего. Явился священник и, говоря о ней, сказал: «Ваша любовница». Мне показалось, что он оскорбил ее. Никто не смел называть ее так, ведь она умерла. Я выгнал его. Пришел другой, очень добрый, очень ласковый. Я плакал, когда он говорил со мной о ней.

Меня спрашивали о разных мелочах насчет похорон. О чем, я уж не помню. Зато ясно помню стук молотка, когда заколачивали ее гроб... Ах, боже мой!

Ее закопали. Зарыли. Ее! В эту яму! Пришли знакомые, несколько подруг. Я скрылся. Я убежал. Долго бродил по улицам. Потом вернулся домой. На следующий день я уехал путешествовать,

читать дальше

*

-"Рука трупа"-

*

-"Могила"-

*

-"Плакальщицы"-

воскресенье, 12 ноября 2017

La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

Пишет Паучишко:

Погуляли сегодня немного по кладбищу в Переделкино...

Год основания неизвестен, существовало, как сельское кладбище, по крайней мере с XVII века. После создания в 1934 году неподалёку дачного посёлка писателей Переделкино на кладбище стали хоронить его жителей. С 1960-х годов на кладбище стал складываться писательский некрополь, в настоящее время считается одним из наиболее знаменитых литературных некрополей России. Здесь находятся могилы Бориса Пастернака, Корнея Чуковского, Арсения Тарковского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, автора русского текста стихотворения «Журавли» Наума Гребнева, автора слов «Песни о друге» («Если радость на всех одна…») Григория Поженяна, Валентина Устинова, руководителей Союза советских писателей Вадима Кожевникова, Егора Исаева, Сергея Сартакова, Генерального директора Русского ПЕН-центра (1994—2007) поэта Александра Ткаченко, прозаика и предполагаемого автора первой части трилогии Л. И. Брежнева «Малая Земля» Аркадия Сахнина и др. На кладбище установлен кенотаф Андрея Тарковского. Также там имеется участок захоронений старых большевиков, живших в устроенном в 1922 году санатории поблизости.

читать дальше

Погуляли сегодня немного по кладбищу в Переделкино...

Год основания неизвестен, существовало, как сельское кладбище, по крайней мере с XVII века. После создания в 1934 году неподалёку дачного посёлка писателей Переделкино на кладбище стали хоронить его жителей. С 1960-х годов на кладбище стал складываться писательский некрополь, в настоящее время считается одним из наиболее знаменитых литературных некрополей России. Здесь находятся могилы Бориса Пастернака, Корнея Чуковского, Арсения Тарковского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, автора русского текста стихотворения «Журавли» Наума Гребнева, автора слов «Песни о друге» («Если радость на всех одна…») Григория Поженяна, Валентина Устинова, руководителей Союза советских писателей Вадима Кожевникова, Егора Исаева, Сергея Сартакова, Генерального директора Русского ПЕН-центра (1994—2007) поэта Александра Ткаченко, прозаика и предполагаемого автора первой части трилогии Л. И. Брежнева «Малая Земля» Аркадия Сахнина и др. На кладбище установлен кенотаф Андрея Тарковского. Также там имеется участок захоронений старых большевиков, живших в устроенном в 1922 году санатории поблизости.

читать дальше

суббота, 11 ноября 2017

La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

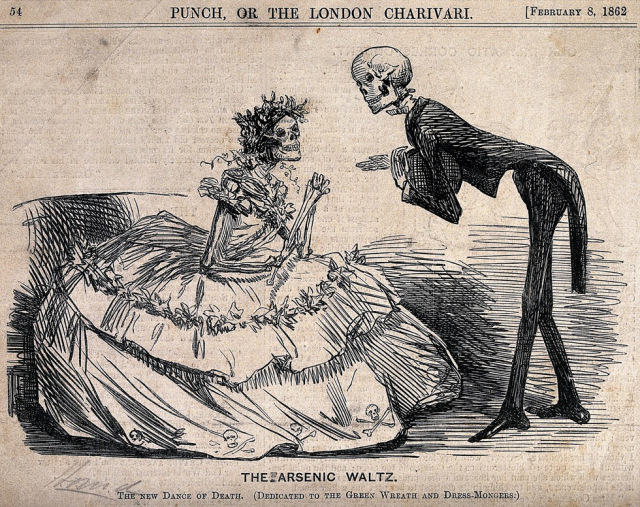

Мышьяковый вальс, или Новая Пляска смерти (Посвящается зеленому венку и продавцам платья). Журнал Punch. 1862. 8 февраля. Библиотека Веллкома, Лондон

В начале XIX века популярность получила таксидермия – столь же жестокий и искусственный способ воспроизведения «природы» в домашнем обиходе, как и зеленая листва, окрашенная мышьяковистой зеленью. Мода на определенный фасон дамских шляпок погубила миллионы певчих птиц и создала угрозы здоровью, из‑за которых женские головные уборы той эпохи могут навредить людям и по сей день. Для «консервации», или «мумификации», шкурок птиц таксидермисты использовали мышьяковое мыло, поскольку оно обладало «способностью сохранять ткани животных практически навсегда». В 1880‑е годы модистки украшали шляпы настоящими чучелами птиц. Целая птица с рыже‑коричневым оперением помещена на тулью коричневой (содержащей ртуть?) фетровой шляпы, изготовленной во Франции в 1885 году. В отличие от чучела, изготовленного для того, чтобы как можно более напоминать живую птицу в музее естественной истории, птицу на шляпе изогнули и расплющили, водрузив на «жердочку» из атласной ленты, а клюв и тельце расписали золотым цветочным орнаментом. Обозреватели того времени критиковали распространившуюся моду с позиций эстетики и защиты животных. Миссис Хоайс, популярный автор статей об искусстве, костюме и красоте, в первом же предложении статьи «Раздавленные птицы» (1887) заявляет: «Труп никогда не может считаться приятным глазу украшением». Она не выносила вида «свежеубитых и зажаренных» птиц, насаженных на шляпы, во‑первых, потому что «бедные пронзенные создания будто кричат нам со шляпы: „Помогите! Меня мучат!“», а во‑вторых, потому что он противоречил «правилам хорошего вкуса». Хоайс призывала остановить «массовое уничтожение» более 30 миллионов птиц ежегодно для изготовления шляп, муфт и ширм и в конце статьи умоляла женщин «не делать из себя ходячих эмблем смерти». Вскоре цельные чучела птиц вышли из моды, но и в XX веке перья редких птиц, будь то скопа или белая цапля, продолжали украшать шляпы, в связи с чем защитники природы выступали с агитацией против «убийственной галантереи» (Murderous Millinery). Подобно тому как мужские шляпы погубили бобров, женские головные уборы стали причиной снижения популяции птиц и оставили ядовитое наследие в музеях по всему миру.

читать дальше

воскресенье, 29 октября 2017

La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

Соня Грин (в девичестве Соня Хафт Шафиркин; 16 марта 1883, Ичня — 26 декабря 1972) — американская писательница и издатель. Президент Ассоциации любительской прессы. Жена американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта.

-Четыре утра-

воскресенье, 22 октября 2017

La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

Образы дьявола, зла и ада в нашей инфернальной подборке.

А. Амфитеатров "Дьявол. В быте, легенде и в литературе средних веков"

A. Graf "Art of the Devil"

Демонология эпохи Возрождения

Махов "Сад демонов"

Мюшембле "Очерки по история Дьявола"

Рассел "Сатана: восприятие зла в ранней христианской традиции"

Рассел "Князь Тьмы: Добро и зло в истории человечества"

Рассел "Дьявол в современном мире"

Минуа "Дьявол"

Журавель "Сюжет о договоре человека с дьяволом в древнерусской литературе"

"Анатомия Ада: Путеводитель по древнерусской визуальной демонологии"

воскресенье, 17 сентября 2017

Железные блюдца не бьются, пока не побьют.

Говорят, ограда оригинальная, позапрошлого века.

+++

Появилось оно около 1850 года. Закрыто для захоронений в 1964 году. В настоящий момент это самое старое "живое" кладбище Омска. Какие там есть интересности?

1. Кладбище разделено на 2 части: мужскую и женскую. Родственники разного пола лежат в разных частях кладбища. Никаких подхораниваний не производится

2. Гробы очень редки, а в старых захоронениях исключены. Обнажённого обмытого человека заворачивали в простой белый льняной саван и укладывали в землю, чтобы он быстрее с ней соединился. И бедных, и богатых хоронили в саванах, что символизировало собой равенство пред смертью.

3. Кремация у евреев запрещена. Только нерелигиозные иногда сжигают покойников в последнее время

4. Фотографии на могильных памятниках запрещены, редко очень попадаются - это значит нерелигиозные евреи хоронили.

5. Памятники на порядок богаче тех, что были в те годы на русских кладбищах

6. Очень много умерших зимой 41, зимой весной 1942 года. Это эвакуированные умирали.

7. Есть могилы с памятниками в виде деревьев с обрубленными ветвями. Это умершие молодые люди, не успевшие обзавестись детьми. Часто они сопровождаются вот такими надписями: "Спи спокойно, наша ненаглядная детонька. Злая судьба украла тебя у нас." и т.д.

8. Годы рождения и смерти часто не указывались ,в этом многие не видят смысла

Информация

суббота, 16 сентября 2017

La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

Псковское "немецкое кладбище" – это топоним, понятный сегодня даже далеко не всем местным жителям. Так называют место на правом берегу реки Псковы неподалеку от лютеранской церкви на улице Кузнецкой. Этот пустырь в пяти минутах ходьбы от центра Пскова – вычеркнутая и старательно забытая страница в истории города. Сначала местные власти собирались разбить там парк с аттракционами, но потом и от этой идеи отказались.

На свое сорокалетие жительница Пскова Алла Макосова получила весьма своеобразный "подарок". Один из гостей обнаружил в реке Пскове неподалеку от праздничного пикника могильное надгробие. "Внимание привлек обработанный гранитный камень в воде. Пригляделись – а это надгробный памятник", – рассказывает Алла. Их с сестрой детство проходило неподалеку, и Алла вспомнила как бабушка запрещала гулять в этой части парка: "Она говорила: это немецкое кладбище, нечего вам там делать".

До Великой Отечественной войны "немецкое кладбище" называлось "лютеранским". Его историю принято отсчитывать с 1839 года, когда, по сообщению "Псковских губернских ведомостей", Лютеранское евангелическое общество выкупило у псковского мещанина Григория Шутова пустопорожнее место на Запсковье в приходе церкви святых равноапостольных царей Константина и Елены. На кладбище была построена небольшая часовня с готической башенкой. Псковский краевед Натан Левин приводит данные, что в начале ХХ века лютеране составляли примерно треть жителей Пскова: в 1909 году газета "Псковская жизнь" писала, что приход св. Иакова состоял из 2900 немцев, 5800 эстов и 2400 латышей. Своих умерших члены лютеранской общины хоронили на кладбище в Царевской слободе.

В Первую мировую и, особенно, во Вторую мировую войны на лютеранском кладбище появились могилы немецких солдат. Кладбище стали называть "немецким": оккупационные власти отвели территорию на Кузнецкой улице для погребения умерших в госпиталях солдат и офицеров вермахта. Сохранились фотографии военного периода, запечатлевшие сотни однотипных фашистских крестов на фоне лютеранской часовни. На одном из фото за рядами могил отчетливо виден храм Константина и Елены.

читать дальше

Лютеранское кладбище, находилось на правом берегу реки Псковы, у теперешнего Кузнецкого моста, на бывшей Кладбищенской (ныне продолжение улицы Кузнецкой на Запсковье). Заложено было в 30-е годы XIX века.

Могилы немецких солдат появились здесь еще во время германской оккупации Пскова в 1918-м году.

Во время войны рядом с лютеранским кладбищем появилось огромное немецкое кладбище.

На кладбище хоронили умерших в госпиталях в Пскове. Удаленность от линии фронта позволяла в спокойной обстановке соблюсти весь церемониал. Хоронили в гробах, во время похорон накрытых флагом Вермахта. У могилы стоял почетный караул.

В основном на кладбище на Красногоской хоронили умерших в 917-м военном госпитале (Kriegslazarett 917). Госпиталь располагался в здании нынешней Детской городской больницы (улица Кузнецкая, дом 23).

На могилах были установлены стандартные надгробия в виде немецкого ордена "Железного креста" (Eisernes Kreuz), выполненные из дерева. Имена наносили фрактурой (разновидность готического письма) путем выжигания, но в данном случае видно, что и писались "от руки".

Кладбище практически подступило к церкви Константина и Елены. В Псков привозили раненных из под Ленинграда и с Волховского фронта. Ранения были тяжелыми, смертность высокой.

Кладбище находилось в ведение похоронной службы Вермахта. На деле уборкой и благоустройством занималась комендатура, в том числе привлекая местных жителей. Говорят, могилы иногда посещали родственники из Германии.

Существует миф, что немцы, отступая, сравнивали свои кладбища с землей, чтобы враг не мог надругаться над могилами камрадов. Однако в Пскове, судя по аэрофотосъемке, кладбище на Красногорской осталось цело. Снесла его уже советская сторона. Согласно постановлению Государственного комитета обороны № 1571 от 1 апреля 1942 года предписывалось "ликвидировать неприятельские кладбища и отдельные могилы, устроенные противником на площадях и улицах населенных пунктов", а "места для захоронения трупов вражеских солдат и офицеров отводить вдали от населенных пунктов, шоссейных дорог и братских могил бойцов и командиров Красной Армии и гражданского населения". ©

суббота, 09 сентября 2017

La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

Снизу надпись:

"Смертный человек бойся того кто над тобою, Не надейся на то что пред тобою, Не уйдешь от того кто за тобою, Не минуешь того что под тобою."

Эту надпись мы можем найти на двух картинах в Егорьевском музее:

«О человече, бойся того, кто над тобою. Не надейся на то, что пред тобою. Не уйдёшь от того, что за тобою. Не минуешь того, что под тобою. Жизнь наша яко свеча весело светит и яко дым скоро исчезает».

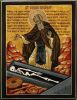

В русской живописи, гравированном и рисованном лубке с XVIII века известен нравоучительный сюжет «Так на свете всё превратно». Он повествует о тщете человеческих надежд и усилий, о неизбежности кончины. Герой его – человек, облеченный властью и богатством. Этот сюжет был популярен на протяжении всего XIX столетия.

В музее представлены две вариации сюжета. Герой первой картины – купец, потративший много лет и сил на накопление богатства. Но на лице его – грусть, тревога и страх перед смертью. Образ Смерти напоминает о грядущем наказании за смертный грех – алчность.

На другом полотне изображен царь Птолемей II, правивший в Египте в третьем веке до нашей эры. На картине царь опирается рукой на череп, перед ним атрибуты бренности бытия, быстротечности человеческой жизни. За спиной царя – Смерть как символ неизбежности наказания за грехи. (с) egmuseum.ru

Иконография иконы основана на текстах литургии св. Иоанна Златоуста, Апокалипсиса (Откровения Иоанна Богослова) и комментариях отцов Церкви. Смысл изображений поясняют надписи, размещенные на полях иконы. В центре композиции в круглом, поддерживаемом двумя ангелами ореоле, представлено второе лицо Троицы - Бог Слово, «Единородный Сын» Иисус Христос с развернутым свитком в руке. Выше - Бог Отец (Саваоф) принимает возносимый диск. По сторонам от Него - аллегорические изображения Солнца и Луны и две постройки - увенчанная куполом белокаменная церковь (слева) и олицетворяющая город архитектурная палата (справа). Вход в них охраняют два ангела, облаченные в белые одежды: левый - в священнических, правый - в придворных.

В нижней части иконы, отделенной от верхней изображением «Христа во гробе», на фоне горок разворачивается шествие Смерти. Сидящая на белом апокалиптическом звере, с колчаном и стрелами за спиной, Смерть косит грешников, чьи тела безжалостно терзают звери и птицы. Неумолимую поступь Смерти заграждает меч Христа-воина, сидящего на кресте, орудии собственной смерти. Его изображение, представленное на фоне темной пещеры (преисподней), господствует над фигурой сатаны, поверженного и скованного архангелом Михаилом.

В основе этого сюжета - западно-европейская иконография, когда каждая деталь изображения поясняет сложные богословские образы. Крест с распятым Христом украшен цветами (в знак победы жизни над смертью), причем, в верхних цветах - орудия страданий (копье, губка с уксусом, гвозди). Из правого цветка рука поражает мечом скелет Смерти на коне. Рука, протянувшаяся из левого цветка, награждает венцом пятиглавую церковь в знак торжества Нового Завета. Вверху руки в облаках отпирают двери рая.

Некоторые черты позволяют видеть в иконах "Плоды страданий Христовых" образ Страшного суда. Свое влияние в этом случае оказали иконографическая схема Страшного суда, миниатюры лицевых Апокалипсисов и Синодиков. Заимствования из этих источников изменяли существующие в иконе элементы в эсхатологическом духе.

Особую актуальность сюжет "Плоды страданий Христовых" имел в старообрядческой среде. Происхождение икон связано с районами явного или едва скрываемого раскола: Поволжье (Чебоксары, Кострома, Ярославль, Пошехонье), Русским Севером (Соловки, Онега, Каргополье) и Средней Россией (Муром, Мстера, Ростов). Сторонникам раскола были близки читавшиеся в этой композиции эсхатологические настроения. Внимательно изображались страстные орудия, разными символическими средствами подчеркивалась идея, что искупление даровано ценой страданий. Цветовой строй в этих иконах, с одной стороны, выражал трагизм мучений, с другой стороны - триумф страданий, преодолевающих смерть, грех.

-

читать дальше

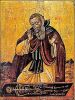

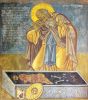

Икона: Авва Сисой перед гробницей Александра Македонского

Другие вариации описанных образов и прочие интересные религиозные изображения можете посмотреть в нашем отдельном альбоме:

+Мир икон и религиозных образов+

суббота, 26 августа 2017

La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

В украинском селе Вишня под Винницей находится необычный мавзолей: в фамильном склепе, в церкви-усыпальнице Святого Николая Чудотворца, сохраняется забальзамированное тело всемирно известного ученого, легендарного военного хирурга Николая Пирогова.

Тело Пирогова 27 ноября (9 декабря) 1881 года в течение 4-х часов было забальзамировано Д. И. Выводцевым в присутствии двух врачей и двух фельдшеров (предварительно было получено разрешение от церковных властей, которые «учтя заслуги Н. И. Пирогова как примерного христианина и всемирно известного ученого, разрешили не предавать тело земле, а оставить его нетленным „дабы ученики и продолжатели благородных и богоугодных дел Н. И. Пирогова могли лицезреть его светлый облик“» и было погребено в усыпальнице в его усадьбе Вишня (ныне часть Винницы). Через три года над усыпальницей была построена церковь, проект которой разработал В. И. Сычугов.

В конце 1920-х годов в склепе побывали грабители, которые повредили крышку саркофага, украли шпагу Пирогова (подарок Франца Иосифа) и нательный крест. В 1927 году специальная комиссия указала в своём отчёте: «Драгоценным останкам незабвенного Н. И. Пирогова, благодаря всеуничтожающему действию времени и полной беспризорности, грозит несомненное разрушение, если существующие условия будут продолжаться».

В 1940 году было проведено вскрытие гроба с телом Н. И. Пирогова, в результате чего обнаружено, что обозреваемые части тела учёного и его одежда во многих местах покрыты плесенью; останки тела мумифицировались. Тело из гроба не извлекали. Основные мероприятия по сохранению и восстановлению тела планировались на лето 1941 года, но началась Великая Отечественная война и, при отступлении советских войск, саркофаг с телом Пирогова был скрыт в земле, при этом повреждён, что привело к порче тела, впоследствии подвергнутого реставрации и неоднократному ребальзамированию. Большую роль при этом сыграл Е. И. Смирнов.

Официально гробница Пирогова именуется «церковь-некрополь», тело находится немного ниже уровня земли в крипте — цокольном этаже православного храма, в застеклённом саркофаге, к которому возможен доступ желающих отдать дань уважения памяти великого учёного (с) wikipedia.org

воскресенье, 20 августа 2017

La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

Игра в "покойника" представляет собой небольшую сценку, разыгрываемую на второй день свадьбы. Она может входить в качестве своеобразной интермедии в состав действа "Поиски обрядового животного", но может разыгрываться как самостоятельное и отдельное представление. Для общерусской традиции, в том числе зафиксированной на территории Ульяновской области, характерна определенная вариативность. Учитывая особую значимость "пространственной структуры обряда", можно выделить три основные версии игры в зависимости от места разыгрывания сценки.

читать дальше

Отрывок из статьи М. Г. Матлина "Свадебная игра в "покойника" в празднично-обрядовом пространстве русского села"

четверг, 20 июля 2017

La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

Шарлотта, младшая дочь смотрителя большого лютеранского кладбища, часто проводит время в густом кладбищенском парке, а еще у неё есть любимые могилы, из числа не посещаемых родными, за которыми девушка особенно ухаживает...

-Среди мертвых-

суббота, 17 июня 2017

La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

Судмедэксперт Алексей Решетун работает с мертвыми телами уже много лет и делится мыслями и наблюдениями в собственном блоге в «Живом Журнале», именно он - тот самый mossudmed.

Недавно Алексей выпустил книгу, в которой собрал самые любопытные случаи из практики в морге и на месте преступления.

«Лента.ру» попросила автора рассказать о его работе, о том, чего он на самом деле боится, и о том, что для него важнее всего в жизни (и в смерти).

читать дальше