La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

В многочисленных антологиях о привидениях есть свои корифеи, которые кочуют из одного издания в другое, и те, кого могут перевести и опубликовать всего один раз. Из всех этих авторов хочется выделить Монтегю Р. Джеймса.

Есть мнение, что мистические рассказы XIXв. сейчас уже не внушают того ужаса, что испытывал читатель-современник. Джеймс же, беря избитые викторианские сюжеты про призраков, украшал их запоминающимися деталями. Он мог наделить инфернальным оттенком совершенно будничную вещь (например, постельное белье). И до сих пор половина его рассказов не уступает самому Лавкрафту ("Граф Магнус").

Давайте знакомиться...

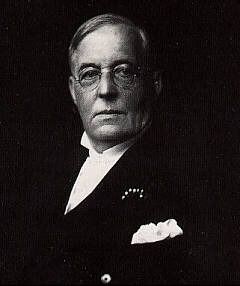

М. Р. Джеймс (полное имя — Монтегю Родс Джеймс, англ. Montague Rhodes James; 1 августа 1862, Кент – 12 июня 1936) — английский писатель, историк, специалист по средневековью, ректор Королевского колледжа в Кембридже (1905—1918 годы) и Итона (1918—1936 годы), в историю мировой литературы вошедший как классик жанра «история с привидением». В числе авторов, считавших себя учениками и последователями Джеймса, — Говард Ф. Лавкрафт, Джон Бетьеман, Кларк Эштон Смит, Стивен Кинг.

-Википедия-Биография

Монтегю Роудс Джеймс (Montague Rhodes James) родился 1 августа 1862 года в Гуднестоуне (Кент, Англия), детство провел в Саффолке, откуда родом были его родители. Действие многих его рассказов («Свистни, и я явлюсь тебе, мой мальчик», «Предостережение любопытствующему», «Крысы», «Виньетка») происходит в сельской местности Саффолка или в стенах Кембриджа, где он также жил в течение многих лет.

Джеймс полюбил литературу с раннего возраста; времяпрепровождение в библиотеке он предпочитал общению со сверстниками. Столь же замкнутый, «книжный» образ жизни он вёл в Итоне и кембриджском Королевском колледже, где получил должность ассистента в отделе классической археологии при Музее Фицуильяма. Уже вскоре после защиты диссертации на тему «Апокалипсис Св. Петра» (англ. The Apocalypse of St. Peter), он стал деканом университета.

Мистические рассказы Джеймса выходили в четырёх сборниках (первый из них, «Ghost Stories of an Antiquary», был опубликован в 1904 году), а под твердой обложкой впервые были собраны в 1931 году. Высочайшую оценку творчеству Джеймса дал Г. Ф. Лавкрафт, назвавший того обладателем «… почти дьявольского дара приближаться к ужасу мягкими шажками из самой гущи прозаической ежедневной жизни» (англ. ...gifted with an almost diabolic power of calling horror by gentle steps from the midst of prosaic daily life). Доктор Джеймс, писал он, «обладает ясным, научным знанием о человеческих нервах и психике; знает он и как распределить — прямые утверждения, образность и тонкие намеки, чтобы достичь наибольшего воздействия на читателя».

Стиль повествования, характерный для М. Р. Джеймса, получил название «джеймсианского». Рассказчик — как правило, ничем не примечательный, слегка наивный джентльмен научного склада ума, — обнаруживает рукопись или древний артефакт, который приводит его в соприкосновение с миром мертвых. При этом потусторонние силы настроены далеко не миролюбиво. «Важно, чтобы призрак был преисполнен самых недобрых намерений, — писал М. Р. Джеймс. — Добрым духам место в народных сказках и легендах, но никак не в моих рассказах».

По давней английской традиции большинство своих рассказов Джеймс готовил к Рождеству и читал их у камина, собирая друзей и близких. В середине 1990-х годов Би-би-си провела художественную инсценировку таких чтений: актёр Кристофер Ли в роли автора провел серию чтений в стенах Кембриджа — так же, как это делал Джеймс за 90 лет до этого.

Произведения Джеймса не раз адаптировались для радио и телевидения, в основном, в Великобритании, где он почитается наравне с классиками. Наиболее популярны здесь были драмы «Whistle and I’ll Come to You» (1968, режиссёр Джонатан Миллер, в главной роли — сэр Майкл Хордерн) и «A Warning to the Curious» (1972, режиссёр Лоуренс Гордон-Кларк, в главной роли — Питер Воуэн): обе выпущены на DVD (British Film Institute).

BBC не раз готовила к Рождеству радиоадаптации рассказов Джеймса («A View from a Hill», «The Stalls Of Barchester Cathedral», «The Ash Tree», «Number 13», «A Warning To The Curious»). В 80-х годах компания Argo Records выпустила серию из 4 двойных кассет, на которых рассказы Джеймса читает сэр Майкл Хордерн. В 90-х годах аналогичная кассетная серия (но с участием Найджела Ламберта была выпущена ISIS Audio Books.

Единственной известной киноадаптацией произведений Джеймса остается работа Жака Турнье «Ночь Демона» («Night of the Demon», в американской версии — «Curse of the Demon», 1957) по рассказу «Casting the Runes». На театральной сцене это произведение было поставлено в июне 2006 года лидской труппой Pandemonium Theatre Company. В 2006—2007 годах Nunkie Theatre Company гастролировала по Великобритании и Ирландии со спектаклем «Приятный ужас» («A Pleasing Terror») по мотивам двух рассказов Джеймса: «Canon Alberic’s Scrap-book» и «The Mezzotint».

В 2013 Марком Гэттисом был экранизирован рассказ "Трактат Миддот".

М. Р. Джеймса многие хвалят за то, что он помог жанру 'страшных историй' уйти от готических штампов и обрести новый облик. В творчестве Джеймса, конечно же, хватало своих штампов; впрочем, в целом его работы по тем временам выглядели в высшей степени нестандартно.

-Человек, изменивший рассказы о призраках-Автор: Иван Матковский

Монтегю Родс Джеймс – английский писатель. Более всего известен своими рассказами о привидениях, которые по сей день считаются классикой жанра. Именно Джеймс во многих отношениях переформировал жанр, избавив его от целого ряда готических клише и организовав более 'реалистичное' и современное окружение для своих персонажей.

Родился М. Р. Джеймс близ Дувра, Кент, Англия (Dover, Kent, England). С 1865-го по 1909-й фактическим домом для Джеймса стал дом приходского священника в Грейт Ливермир, Саффолк (Great Livermere, Suffolk). Впоследствии Саффолк несколько раз становился местом действия для рассказов Джеймса. Позже Джеймс перебрался в Кембридж (Cambridge); университет также стал могучим источником для новых сюжетов и рассказов. Помимо медиевистики в разных её проявлениях, Джеймс активно изучал классику; ему даже удалось поставить весьма удачную версию 'Птицы' ('The Birds') Аристофана (Aristophanes). Открылись у Джеймса и незаурядные актерские способности; позже он несколько раз демонстрировал их, читая новые рассказы друзьям на рождественских праздниках.

Несмотря на то, что прославили Джеймса именно его истории о призраках, медиевистом он также оказался довольно талантливым; в научных кругах он пользовался немалым авторитетом и уважением. В некоторой степени литературные успехи Джеймса базировались именно на его обширном багаже научных знаний. Так, открытый Джеймсом фрагмент рукописи привел к началу раскопок в аббатстве в Западном Саффолке; результатом этих раскопок стали найденные могилы аббатов 12-го века, описанные Жоселином де Бракелоном (Jocelyn de Brakelond) и утерянные во время тюдоровской секуляризации. Опубликованный Джеймсом в 1917-м труд 'Latin Lives of Saint Aethelberht, king and martyr' считается актуальным и по сей день.

Немало Джеймс потрудился и над каталогизацией рукописей в колледжах Кембриджа. О довольно сложных и нетривиальных темах он рассуждал сравнительно легко и весело, передавая знания в доступной и познавательной форме.

Написанные Джеймсом рассказы о приведениях издавались в виде целого ряда сборников. Писал Джеймс по больше части для сборищ в канун Рождества; позже этот формат был использован BBC – те в 2000-м сняли передачу с Кристофером Ли (Christopher Lee), читающим вслух рассказы в освещенной свечами комнате кембриджского колледжа. Со временем у Джеймса выработался довольно характерный стиль сложения историй; истории его обычно повествовали о похождениях наивного (и не особо хорошо прописанного) джентльмена-ученого, случайно находящего некий старинный предмет и невольно пробуждающего агрессивного толка сверхъестественные силы. Джеймс считал, что слагать истории надо так, чтобы читатель сам мог поставить себя на место героя (и начать бояться повторить его судьбу); кроме того, писатель концентрировался на сравнительно обычных и скучных деталях образов персонажей и мест действия, чтобы контраст с ужасными элементами его историй выходил как можно более явным. Он неоднократно утверждал, что писателям следует о многом умалчивать; вместе с тем, в его историях нехватки откровенных сцен насилия не ощущалось – так, в одном из рассказов таинственный оккультист вырезал сердца у еще живых детей.

Современные ученые с большим интересом анализируют работы Джеймса с психологической точки зрения; во-первых, некоторые видят в его трудах явные фрейдистские элементы, во-вторых, кое-какие элементы повествования наводят на мысль о том, что и сам писатель мог страдать от некоторых отклонений и маний.

*

-Биография с Fantlab.ru-

М. Р. Джеймс (полное имя — Монтегю Родс Джеймс / Montague Rhodes James) — английский писатель, историк, специалист по средневековью, ректор Королевского колледжа в Кембридже (1905–1918 годы) и Итона (1918–1936 годы). В историю мировой литературы вошел как классик жанра «история с привидением». В числе авторов, считавших себя учениками и последователями Джеймса, — Говард Ф. Лавкрафт, Джон Бетьеман, Кларк Эштон Смит, Стивен Кинг.

Монтегю Роудс Джеймс — третий сын и самый младший ребенок в семье Герберта Джеймса, ученого и талантливого священника-евангелиста, и Мэри Эмили (в девичестве Хортон), дочери прославленного военного моряка. В 1865 г., когда Монтегю Роудсу Джеймсу было три года, семья покинула расположенный невдалеке от Уингхема в Кенте Гуднистоун (где родился М. Р. Джеймс) и поселилась в деревеньке Грейт Ливермер в Суффолке, рядом с могилой Св. Эдмунда в Бэри Сент-Эдмундс. Ректорий — белый дом под черепичной крышей — стоял на краю Ливермерского парка. Дом этот появится в опубликованной после смерти Джеймса новелле «Виньетка».

Чрезвычайно рано, — уже в подготовительной школе Темпл-Гроув, поблизости от Ист-Шин, послужившей декорациями, на фоне которых разыгрывается действие «Школьной истории», — он начинает копить редкостные знания, позднее расплывчато названные «учеными отдохновениями»; в их числе темные библейские легенды, история церкви и архитектуры, жития святых («чем больше мучений, тем лучше»). Как и в историях о призраках, главными были подробности. «Ни от чего, — говорил он о своих мальчишеских вылазках в область истории и библеистики, — не испытываешь большего вдохновения, чем когда обнаруживаешь, что у св. Ливинуса был урезан язык и его обезглавили, или что мать Давида звали Нитценет». Из Темпл-Гроув осенью 1876 г. он отправился учиться в Итон.

Он с блеском окончил Итон, заработав Ньюкаслскую стипендию, самую высокую итонскую академическую награду, и стипендию для учебы в Кингс-Колледже, одном из колледжей Кембриджа, оправдав, таким образом, не только высокие отцовские чаяния, но и надежды своего итонского наставника Г. Э. Лаксмура, ставшего для него чем-то вроде второго отца.

Получив образование в Итоне, а затем в Кингс Колледж, М. Р. Джеймс становится сотрудником Фицвильямского музея по разделу классической археологии. После защиты диссертации на тему «Апокалипсис Петра» он был избран членом совета Кингс Колледж, читал лекции по теологии, а в 1889 году стал деканом этого учебного заведения. От сферы первоначального интереса, археологии, М. Р. Джеймс постепенно переходит к палеографии, сосредоточившись на каталогизации и редактировании рукописей. Выдающийся медиевист, он написал огромное количество монографий (стоит упомянуть хотя бы такие работы, как «Жизнь и чудеса Вильяма Норвичского («The Life and Miracles of William of Norwich», 1896) и обнаруженные им и опубликованные на латыни со своими комментариями «Двенадцать средневековых историй о призраках» («Twelve Medieval Ghost Stories», 1922)) и отдельных статей, посвященных библиографии, палеографии, антикварным изданиям, редактировал работы исторических и библиографических обществ, переводил. Замечательный лингвист, превосходный знаток Библии, обладавший огромным трудолюбием и при том одаренный необычайно острой памятью, он создал немало трудов, ставших основополагающими в своей области, к ним относится, в частности, перевод апокрифов Нового Завета. В 1905 году М. Р. Джеймс избран ректором Кингз-Колледжа, а позднее, в период с 1913 по 1915 год, являлся вице-канцлером университета. С 1926 года М. Р. Джеймс становится ректором Итона. Научные интересы заставляли его совершать частые заграничные поездки, так он посетил Кипр, Данию, Баварию, Австрию и Швецию.

Следует отметить, что еще в начале 90-х годов 19 века он предпринял первые попытки приступить к своей грандиозной задаче — каталогизации всех рукописных собраний Кембриджа, это колоссальное предприятие было завершено в 1925-м.

Писать начал под влиянием рассказов Шеридана Ле Фаню (сборник произведений которого впоследствии выпустил отдельным изданием). Хотя Джеймс в своих новеллах отдает должное тому острому удовольствию, которое он много лет испытывал от чтения Ле Фаню (он говорил, что сбился со счета, сколько раз перечитывал «Дом у кладбища»), в новеллах его не найти следов явного подражания как сюжетам, так и трактовкам этих сюжетов Ле Фаню. Подобно Кэрроллу, он начал писать свои истории для развлечения, желая позабавить друзей на Рождество. Созданные им новеллы чрезвычайно своеобразны. Он сочинял, положив в основу своей поэтики особый принцип. Повествование здесь балансирует между правдоподобием и полной нереальностью. «Надо, — советует мастер, — время от времени оставлять лазейку для правдоподобного объяснения; но, если можно так выразиться, пусть лазейка эта будет настолько узкой, чтобы ею вообще едва ли возможно было воспользоваться». Сочиняя истории о призраках, Джеймс стремился доставить «определенного рода удовольствие». Он всегда получал наслаждение, пугая и себя и других. Огромную роль играл социальный контекст его историй. Сноски, библиографические ссылки, фразы на латыни и прочие академические атрибуты — какова бы ни была их роль в английской «ghost story», — нечто большее, чем технические ухищрения, призванные преодолеть недоверие читателя; здесь также присутствует несколько ироническое, порой на грани самоиронии, изображение его самого как ученого и антиквара, — это куда понятнее его первым слушателям, чем более поздним читателям. («Истории антиквария о призраках» имели посвящение «Тем, кто в разное время слушал их»). С одной стороны, аллюзии, скрытые цитаты и отсылки к произведениям В. Шекспира и Ч. Диккенса, творчество которых М. Р. Джеймс любил и превосходно знал, а с другой — интерес к массовой культуре во всех ее проявлениях, от газетных романов-фельетонов до кукольного театра, балаганов и раннего кинематографа, и рефлексия их репертуара делают небольшие новеллы чрезвычайно насыщенными смыслом и емкими. Более того, в этих историях запечатлен замкнутый и привилегированный мир, где жили Джеймс и многие его друзья, мир, ограниченный в данном случае Кембриджем и Итоном, деревенскими домиками и соборными площадями, музеями, библиотеками и местечками, где проводят отпуск, — постоялыми дворами Восточной Англии, комфортабельными континентальными отелями, деревенскими железнодорожными станциями — то есть тем, с чем этот преподаватель-холостяк постоянно сталкивался на протяжении счастливой четверти столетия перед первой мировой войной.

Первая из его опубликованных историй о призраках, «Альбом каноника Альберика», создана между апрелем 1892 г., когда Джеймс посетил собор Сент-Бертран де Коммингс (где разворачивается действие новеллы), и октябрем 1893-го, когда она была прочитана на 601-м заседании «Общества болтунов», дружеской еженедельной сходке избранных в Кембридже, куда Джеймс вошел еще студентом в 1883 г. и для которого написал несколько сочинений. Чтения в Обществе совпали с появлением в Кингсе Джеймса МакБрайда, приехавшего из Шрюбери осенью 1893-го. Несмотря на свое неитонское образование, МакБрайд скоро стал своим в чрезвычайно привилегированном окружении Джеймса и на протяжении одиннадцати лет, вплоть до своей преждевременной смерти в 1904 г., был, по-видимому, самым близким другом Монти. МакБрайд несколько раз сопровождал Джеймса во время отпуска в поездках на континент, в том числе в Скандинавию, которая вдохновила Джеймса на создание «Номера 13» и «Графа Магнуса», а МакБрайда на написание «Истории охоты на Тролля», собственноручно им проиллюстрированной. К концу столетия чтение историй о призраках сделалось частью ежегодного ритуала, доставлявшего наслаждение компании близких друзей Джеймса во время Рождества в Кингсе. Компания год от года менялась, но неизменно присутствовали МакБрайд, Лаксмур, Уолтер Морли Флетчер, Э. Г. Суэйн (священник Кингс-Колледжа, писавший «ghost story» в джеймсианской манере), Артур Бенсон, Оуэн Хью Смит (после смерти Джеймса он приобрел несколько его рукописей с историями о призраках) и С. Г. Лаббок, автор биографии Джеймса, увидевшей свет в 1939 г.

Сборник «Истории антиквария о призраках», изданный Эдвардом Арнольдом в ноябре 1904 г., создавался Джеймсом по большей части в память МакБрайда. Чтобы дополнить книгу, он включил в нее «Потерянные сердца» (по его признанию, не слишком ему нравившиеся) и написал еще одну новеллу — «Сокровища аббата Томаса», чей сюжет подсказан витражом, который он изучал тем летом в Эшридж Парке в Хартфордшире. Книга не получила широкого отклика и не вызвала особого восторга, но спустя какое-то время Арнольд попросил у Джеймса еще несколько историй и был настолько расположен к нему, что предложил хорошие условия. Сборник «Новые истории антиквария о призраках», включавший семь новелл, появился в 1911 г., за ним в 1919 г. последовал сборник «Тощий призрак и другие» (пять новелл), и «Предупреждение любопытным» (шесть новелл) в 1925-м. Все двадцать шесть рассказов объединены в 1931 г. под названием «Собрание историй о призраках М. Р. Джеймса» и дополнены новеллами «Жил себе человек возле кладбища», «Крысы», «После наступления темноты на игровых площадках» и «Стенающий колодец». Последний написан для итонских бойскаутов и прочитан самим Джеймсом в Уорбэрроу Бей в Дорсете летом 1927 г., в 1928 г. он был издан Робертом Гаторн-Харди и Кирли Ленг в «Милл Хаус Пресс» ограниченным тиражом в 157 экземпляров (семь экземпляров подписаны автором). «Собрание историй о призраках» завершалось новеллой «Истории, что я хотел написать» (впервые увидевшей свет в 1929 г.), где Джеймс кратко охарактеризовал замыслы, которые так и не созрели.

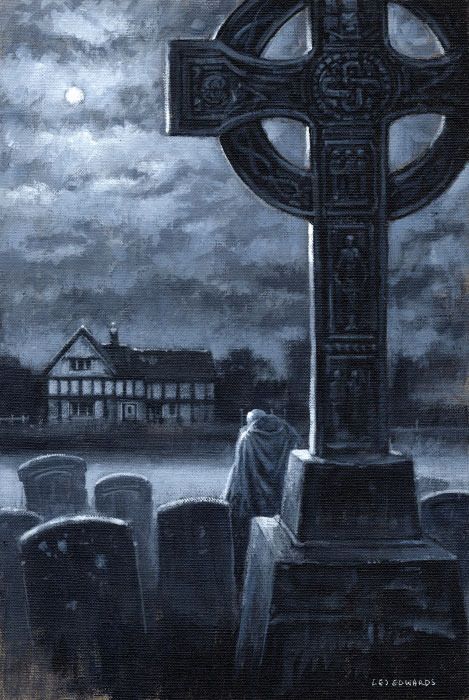

Бесполость беллетристики Джеймса отсылает к социальной структуре, которая не сталкивалась ни с разрушением, ни с напряженностью. Его персонажи действуют в мире, которому ничто не угрожает до той поры, пока не высунется голова «зловещей твари». Преобладающий порядок и традиция, наряду с социальными различиями, выражаются при помощи нормативного языка и отклонений от нормы, принимаемых, как нечто само собой разумеющееся. Хотя отношение Джеймса к второстепенным персонажам — слугам, экономкам, садовникам, торговцам, автобусным кондукторам и всякого рода фактотумам — в наше время может показаться слегка покровительственным, его восхищение силой простонародной речи было искренним и очевидным. Однако не люди, а дома и пейзажи стоят в центре прозы Джеймса. (Местности, сказал он как-то, «преисполнены возможностей»). Пейзаж, ставший фоном в историях Джеймса, — это маленькие загородные домики (зачастую Восточная Англия), которые он так любил.

Встречающаяся в англоязычных источнках аббревиатура ОМ перед именем означают отличительный знак членов ограниченного общества (ордена), учрежденного в Великобритании в 1902 королём Эдвардом VII. Глава ордена — Британский монарх. Создан, по аналогии с прусским Pour le Mérite. Членство в ордене предоставляется как награда за выдающуюся службу в вооруженных силах или за особый вклад в развитие науки, искусства, литературы, культуры. Орден не даёт рыцарства или другого статуса, но члены ордена могут использовать перед своим собственным именем буквы OM.

©

*

-Элементы «детской мифологии» у М. Р. Джеймса-

Творчество английского прозаика М. Р. Джеймса (1862-1936), автора классических «ghost stories», включенных едва ли не в каждую антологию, к сожалению, изучено недостаточно. Исследователи уделяют внимание, в первую очередь, текстологическим изысканиям, а также комментированию реалий, встречающихся в его новеллах. Между тем, еще не решена главная проблема: в чем секрет столь сильного воздействия на читателей этих коротких новелл с несложными сюжетами, воздействия, которое длится уже столетие. Ведь, хотя и можно отнести произведения М.Р. Джеймса к жанру «страшной истории» или «horror», которые, в свою очередь, прописаны по ведомству массовой литературы, легко увидеть, если перед нами и массовая литература, то очень нетипичная. У редкого писателя-интеллектуала встретишь такое количество скрытых цитат и аллюзий из Библии, средневековых теологических трактатов, В. Шекспира, Ч. Диккенса и до бульварных романов включительно, причем приведенных отнюдь не для того, что бы блеснуть эрудицией. Столь же необычно и другое – пусть автор не создает цельной философской системы, более того, прячется за шуткой либо иронией, внимательно вчитавшись в написанное им, видишь: рассказ затеян не просто ради рассказа. Но для понимания этого требуется усилие.

К рождественским праздникам с их атмосферой взбудораженности и узаконенного веселья приурочены первые из столь немногочисленных книг М. Р. Джеймса. И потому нетрудно принять за остроумную шутку чрезвычайно серьезные вопросы, которые ставит в своих произведениях этот писатель. Например, столь непростой, как вопрос о том, в какой степени одушевлены и самостоятельны вещи, а также каковы их намерения. В его произведениях вещи отнюдь не уравнены с людьми, а в крайнем, разумеется, случае, например, в новелле «Злокозненность неодушевленных предметов», они и противопоставлены людям, – сам автор намекает на их своеобразную инакость. И потому речь здесь пойдет не о вещном мире, не о статусе вещи и даже не о механизмах ее функционирования, речь о смысловом поле, где формируется восприятие этого вещного мира и его законов.

В самом деле, для того чтобы рассматривать либо не рассматривать вещь в антропологической перспективе (Топоров 1996), отдавая предпочтение концепции Блаженного Августина либо Канта, нужно, в первую очередь, принять постулат, что вещь относится к антропологическим пространствам. Попытка если не встать на точку зрения вещи, то прочувствовать ее изнутри, врасти в материал (Понж 1999), опять-таки должна быть продиктована пониманием того, в каком контексте вещь существует. Применение функционального метода (Малиновский 1998), семиотического (Байбурин 1989), морфологического (Смирнов 1997), равно и рассуждения о продуцировании вещи в современную эпоху (Беньямин 1996), неизбежно заставляют свести вопрос к смысловому контексту.

Заметим сразу, а позднее и обоснуем наше мнение: рассматривая новеллы М.Р. Джеймса, правомерно опираться на работы, посвящен ные детской мифологии в ее соотношении с мифологией традиционной. Но при этом неверно апеллировать к такому понятию, как «детское» сознание, ведь сам новеллист не ставит перед собой задачи воссоздать детское восприятие или попытаться увидеть мир глазами ребенка. Если бы речь шла о трилогии Л. Н. Толстого или книге «Детские годы Багрова-внука» С. Т. Аксакова, было бы очевидно, авторы избрали подобную точку зрения для того, чтобы, взглянув на описываемое непредвзято, вынести этическую оценку. Точность ощущений, вплоть до физиологических нюансов, в повести «Портрет художника в юности» Д. Джойса или психологическая острота в романе Р.М. Рильке «Записки Мальте Лауридса Бригге» также помогают осмыслению мира, точнее, лепке его, выявлению значимых связей по мере созревания личности героя. М. Р. Джеймса-прозаика ничего из перечисленного выше не интересует. Уникальность его новелл в том, что им не подыскать аналогов, ибо происходящее здесь можно анализировать в нескольких смысловых регистрах одновременно, не отдавая предпочт ения какому-то одному, и на каждом уровне (которые, по видимости, противоречат друг другу) действуют механизмы – порою преображенные – знакомые по детской мифологии.

Приведем конкретный пример. В книге о черной магии Р. Кавендиш, опираясь на англоязычный источник, рассказывает следующую историю: «Американский журналист Уильям Сибрук в 1932 году дважд ы столкнулся с применением магических кукол близ Сен-Реми на юге Франции. Однажды его друг без всякой видимой причины упал, спускаясь по извилистой тропинке с холма, после чего ему отказали ноги, хотя никаких телесных повреждений это падение ему не причинило. Сибрук понял, что его друга околдовали, и отправился в дом, где жила местная ведьма. В подвале дома он обнаружил большой клубок колючих веток и шипов, внутри которого находилась одетая в мужской костюм кукла с фарфоровой головой и с черной повязкой на глазах. Руки и ноги куклы были переплетены с колючими ветками. «Она неуклюже висела там под каким-то немыслимым углом, ни стоя, ни лежа, и выглядела гротескно и зловеще, словно тело солдата, запутавшегося в колючей проволоке». У стены подвала стоял алтарь, а над алтарем непристойно искаженными буквами было написано: «INRI». Над надписью висело, два рога» ( Кавендиш 2000, с. 29 ) .

Бессмысленно выяснять, был ли знаком М. Р. Джеймс с описанным тут конкретным случаем. Судя по некоторым признакам, он внимательно читал газеты, в частности французские, а сама новелла «Злокозненность неодушевленных предметов» опубликована в июне 1933 года, то бишь вскоре после этих событий, но с таким же успехом можно сказать, что на него повлияла, например, сцена симпатической магии, подробно описанная в романе Т. Гарди «Возвращение на родину». Да и так ли важно, что именно читал новеллист перед тем, как взяться за перо, дело в ином. Нетрудно увидеть прямые совпадения между историей, изложенной Р. Кавендишем, и джеймсовской новеллой. Ее герой мистер Бертон точно так же споткнулся, правда, не спускаясь, а поднимаясь по склону холма. И все дальнейшие события было бы вполне допустимо истолковать, учитывая, что тут есть маги ческая подкладка. Даже нить воздушного змея, о которую запнулся герой, допустимо понимать и как реальный предмет, и как своеобразный символ. Тогда, выходит, мистер Бертон запутался в ней наподобие того, как запуталась в колючих ветках маленькая куколка, использо вавшаяся для магического обряда (не исключено, хотя автор этого и не поясняет, где-то происходят тайные манипуляции с куколкой, символизирующей мистера Бертона, а реальный мистер Бертон переживает проецируемые магией перипетии в увеличенном, «реальном» масштабе). С другой стороны, рассказанному можно и не придавать ровно никакого значения, считая вздором и пустой выдумкой. Нить – это, нить, покойники не мстят, а мистера Бертона зарезал какой-нибудь сумасшедший, проникший в отдельное купе поезда, где тот ехал.

Но здесь, пытаясь интерпретировать конкретный текст, мы подходим к поэтике новеллы М. Р. Джеймса, а нас интересует смысловое поле, наличие которого позволяет предпочесть тот или иной способ толкования, выбрать тот или иной ключ для интерпретации. Поиски такого поля отчасти сродни задаче, поставленной в предисловии к знамени той книге М. Фуко, тем более, и мы пытаемся смоделировать про странство, где слова и вещи, то бишь понятия и материальные объекты, кажущиеся разнородными и не сочетаемыми, сходятся воедино ( Фуко 1994, с. 28-37 ).

Иными словами, нас интересует все, связанное с концептом «детство» (тут нет ни возможности, ни особой нужды подробно рассматривать понятие «концепт» и сопредельное с ним понятие «константа», с исчерпывающей полнотой это сделано в особом словаре, посвященном культурным константам (Степанов 1997) ), имеющим и своеобразную историю, и сложную структуру. Как, по точному замечанию культуролога, школьный класс – это и возраст, и помещение, и учебная программа, и временной период (равный году, после чего состав класса меняется) (Арьес 1999, с. 182), так и понятие «детство» подразумевает и систему поведения, и систему восприятия, и общественную группу, что отразилось в одно именном концепте. А потому столь иерархизированное образование правомерно рассматривать на нескольких уровнях и в соотнесении с поэтикой интересующего нас автора.

1. Персонажи

Присутствие персонажей-детей в новеллах М. Р. Джеймса не имеет решительной значимости (повествование либо сюжет не становятся динамичней или драматичней), также здесь не наблюдается большой регулярности. Если учитывать, что каноническое собрание художественных произведений М.Р. Джеймса включает 31 новеллу, то пер сонажей, которых можно отнести к разряду детей, немного. Однако роли, отведенные этим персонажам в повествовании, достаточно раз нообразны.

а. Ребенок присутствует как «фоновый», нейтральный персонаж, на месте которого вполне мог бы существовать и взрослый («Номер 13», «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать…», «Розарий», «Дом причта в Уитминстере», «Соседская межа», «Вечерняя забава»)

б. Персонаж-ребенок, хотя и нейтрален, но выделен из общего фона, существует как медиатор между миром призраков и миром живых («Школьная история»)

в. Персонаж пассивен, однако выделен из прочих персонажей в качестве объекта агрессии («Меццо-тинто», «Похищенные сердца», «Кукольный дом», «Плачущий колодец»)

г . Ребенок выступает как активный субъект, определяющий ход действия или даже стоящий в центре конфликта («Жил себе человек возле кладбища»).

2. Сюжет

В сюжете имеются драматические узлы или важнейшие детали, про читываемые лишь (или в основном) при учете концепта «детство». Такова игрушка «кукольный дом» в одноименной новелле. Особую значимость она – по сюжету объект интереса взрослого коллекцио нера – получает, если вспомнить тот факт, что подобные игрушки были заменены в детском быту широко тиражируемыми гравюрами ( Арьес 1999, с. 79 ) , это и подразумевал автор, положив в основу новелл «Меццо-тинто» и «Кукольный дом», казалось бы, один и тот же сюжет.

3. Жанр

Автор избирает в качестве повествовательной формы жанр, пол ностью обусловленный концептом «детство» и без него вовсе не прочитываемый или прочитываемый лишь частично.

а. повествовательные формы, связанные с детской мифологией («пугалка» ( Чередникова 1995, с. 150-154 ) ), например, «Жил себе человек возле кладбища»

б. формы, имеющие сложный генезис, но сблизившиеся с формами, обусловленными детской мифологией («садистский стишок», элементы которого есть, например, в новелле «Плачущий колодец»).

4. Психология

В новеллах М. Р. Джеймса властвует рациональная психология, базирующаяся на научной для своего времени картине мироздания. Тем не менее, обязательно присутствуют предметы из бытовой сферы, которые являются также чрезвычайно значимыми предметами для сферы мифологической, в частности, для детской мифологии – простыни, подушки, портреты и т.д. («Альбом каноника Альберика», «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать…», «Розарий», «Случай в кафедральном соборе», «Соседская межа», «В назидание любопытным», «Крысы»).

Следует учитывать, что автор – человек викторианской культуры; а культура эта особенная. С одной стороны, понятие «детство» еще не полностью было дифференцировано и осознано европейской цивилизацией, а с другой – понятия «детское» и «взрослое» осмысленно травестировались, ставились в культуре викторианской с ног на голову, по фразе из широко известного «Папы Вильяма» Л. Кэрролла. Кстати, это стихотворение, как очень верно замечено, можно рассматривать в качестве своеобразного катехизиса викторианства – на вопросы озадаченного малыша следуют резонные, полные значительности ответы родителя. Герой приобрел столь странные и эксцентрические навыки путем вполне рутинных повседневных занятий. Так, челюсти он натренировал, изучая право и регулярно бранясь с женой. В результате челюсти приобрели необыкновенную силу (впору выступать в балагане), и папа Вильям может совершенно спокойно поглотить двух гусей, и это в его-то возрасте (Кэрролл 1991, с. 41-42) .

Характерно, что и повествование М. Р. Джеймса всегда балансирует на грани, не давая укрепиться в мысли – стечение ли это неординарных обстоятельств или зловещий промысел, случайность тут имеет место или магия. Кстати, на уровне предметного мира даже у археологов и этнографов нет критериев, чтобы установить отличие игрушки от объекта, созданного для магических манипуляций (Арьес 1999, с. 78). Исходя из этого, смысловые узлы в новелле «Злокозненность неодушевленных предметов» можно толковать двояко. Одни и те же эпизоды выглядят по-разному, рассматриваемые в плане «детского» и в плане «взрослого», то бишь «магического».

Если мы примем за основной «детский» план, то имеем:

1. Движущиеся предметы, причем, в характерной огласовке «бунта вещей», мести обидчику (ср., например, построенные по этой схеме сказки К. Чуковского «Мойдодыр» и «Федорино горе»).

2. Сказки братьев Гримм, как характерное детское чтение.

3. Воздушный змей – развлечение подростков (детство и отрочество долгое время не различались в культуре), а нарисованные на нем глаза – отсылка все к тому же миру детской мифологии, усиленная общекультурным архетипом (Чередникова 1995, с. 73) .

4. Таинственный голос – элемент традиционной детской мифологии (Чередникова 1995, с. 57) .

5. Случай в купе – напоминание об излюбленном подростковом чтении, страшной новелле Э.По «Убийство на улице Морг».

Но стоит принять за основной «взрослый» план, эпизоды эти представляются иначе:

1. «Восстание вещей» как типичный элемент футуристической поэтики (что, собственно, и пародируется К. Чуковским (Гаспаров 1992, с. 309)).

2. Сказки братьев Гримм – собрание страшных историй, рассчитанных на смешанную аудиторию (книга и названа «Детские и семейные сказки»).

3. Таинственный голос может объясняться не сверхъестественными причинами, а вентрологией, популярной в конце XIX и в начале XX веков (Вадимов, Тривас 1979).

4. Воздушный змей выступает, как скрытая цитата, отсылающая к роману, на тот момент современному ( Стокер 2001 ) .

5. Случай в купе подразумевает не «страшное», а «детективное» прочтение той же истории Э. По, типичное для взрослого читателя.

Является ли такое противопоставление неразрешимым? Вовсе нет. Анимизм сосуществует с элементами научного подхода к миру (Субботский 1985). При этом сам анимизм не «начало», а «результат определенного длительного процесса в восприятии мира» (Чередникова 1995, с. 29) . А функция его выходит за рамки только «детского» мировосприятия: «Детский анимизм актуализирует значимость мифопоэтических элементов традиционной культуры. <…> Но суть остается единой: это «единицы мотивного фонда», которые «представляют собой «чистую» семантику, взятую в некотором отвлечении от своей синтаксической позиции в сюжете и находящую соответствие в сфере мышления. Они сопоставимы с отдельными психологическими феноменами, с представлениями подчас весьма древнего, мифологического типа, со своеобразными «архетипами» мифо-поэтического сознания, существование которых, в свою очередь, вообще не подразумевает синтаксических связей: по своей природе они дискретны и лишены фабульных сцеплений. Эти «представления» связаны с различными видами рядоположенности, контраста или тождества, составляя некий мифологический универсум, в своей основе общечеловеческий» (Чередникова 1995, с. 28-29 ).

О том, насколько осмысленно строит свою прозу на таких «базовых» элементах автор, видно из его собственных признаний. В новелле «Вечерняя забава» присутствует, пусть не без добавления иронии, печаль, ведь многие рассказы о призраках и феях утеряны, ибо те, кто рассказывал их, больше не существуют, а записать эти рассказы не успели (ср. с рассуждениями по сходному поводу современника М. Р. Джеймса (Йейтс 1999, с. 355), причем автор отчасти иронизирует над наукообразными сочинениями, намекая, что, призванные разоблачать чудеса, они недалеко ушли от подобных сказок.

Использует новеллист и формы, присущие детскому фольклору. В наиболее чистом виде их можно увидеть в новелле «Жил себе человек возле кладбища», где не только воспроизведена типичная «пугалка», близкая к тому, как ее описывали в научной литературе (Чередникова 1995, с. 150-154), но и вся содержательная сторона произведения мотивирована содержанием такого рода «пугалки». В новелле «Плачущий колодец» явно присутствуют элементы «садистского стишка», жанра во времена М. Р. Джеймса, разумеется, неизвестного, но уже вызревавшего в пограничных жанрах. По ходу дела следует указать на противоречие, допущенное составителями антологии черного юмора, которые, утверждая: «Прямых аналогов произведениям черного юмора в истории литературы и фольклора, видимо, нет», следом вспоминают именно тех, кто дал первые образцы произведений в этой области – Э. Лира, братьев Гримм, Г. Грема и сборник «Стишки Матушки Гусыни» ( Белянин, Бутенко 1996, с. 7-10 ) .

Также нетрудно найти в произведениях М. Р. Джеймса и примеры того, как функционируют типичные для детской мифологии предметы, или как уровень мифологической абстракции переходит на предметный уровень. Стоило герою новеллы «Альбом каноника Альберика» снять с себя распятие и склониться над загадочной гравюрой, вклеенной в альбом, он увидел, что возле его левого локтя что-то лежит. Он лихорадочно перебирает в уме возможные варианты: перочистка, крыса, паук. И вдруг понимает, это – рука: «В следующий бесконечно краткий миг он понял, что это. Бледная смуглая кожа, обтянувшая кости и не более того, и сухожилия чудовищной силы; грубые черные волосы, длиннее, чем те, что росли когда-либо на человеческой руке; ногти на кончиках пальцев, резко изгибающиеся вниз и вперед, серые, ороговевшие, волнистые».

Далее идет еще большая детализация, проявляется целая фигуру, что страшно действует на героя: «Он вскочил со своего кресла, объятый смертельным невыносимым ужасом, вцепившимся в его сердце. Фигура, чья левая рука покоилась на столе, возвышалась во весь рост за спинкой его стула, ее правая рука нависла крюком над его черепом. Она была завернута, в черные, свисавшие лохмотьями ткани; жесткие волосы покрывали ее так же, как и на рисунке. Нижняя челюсть его была узкой – как бы мне охарактеризовать ее? – плоской, будто у зверя, за черными губами виднелись зубы; носа не было; глаза жгуче-желтого цвета, на фоне которого зрачки казались черными и насыщенными, и торжествующая ненависть и жажда разрушения жизни, которая сияла там, – были самыми ужасающими чертами всего видения. В них была своего рода понятливость – ум, превосходящий ум зверя, но уступающий уму человека».

Характерно, что самое конкретное в этом существе, страшном и волосатом – то бишь практически бесформенном (по приведенному чуть выше описанию в его теле присутствуют как бы две не сочетающиеся, противоречащие друг другу структуры – предельная худоба и волосы, ее отчасти скрывающие) – четко оформленные руки и глаза, непременные составляющие детской мифологии. Аморфность, абстрактность целого (центра) и четкость частного (периферии) присущи определенного рода изображениям. Они известны в разных областях – и в детской мифологии, и в мультипликации, причем не предназначавшейся для детей. Рука являлась одним из наиболее популярных мультипликационных героев, своеобразным демиургом, порождающим рисованный мир картины (Хитрук 1985, с. 10-11). Впрочем, и пришла она в мультипликацию из карикатуры (тут уместно вспомнить чуть более, поздние рисунки С. Стейнберга, объект особого интереса исследователей (Эйзенштейн 1964, с. 220-228), где она осознавалась самостоятельным креативным механизмом, а уже затем воспринята «серьезным» искусством (среди признавших ее в качестве сюжетной единицы даже столь последовательно концептуальный художник, как М. Эшер, вспомним, хотя бы, гравюру «Drawing Hands»). Парадоксально, но тем не менее аморфное пятно – другая важная составляющая в процитированном фрагменте – тоже способно выступать в качестве демиурга: «Например, у режиссера М. Флейшера в сериале «Из чернильницы» каждая серия начиналась с того, что опрокидывалась чернильница с тушью. Тушь превращалась в кляксу, а из кляксы вырастал герой» (Хитрук 1985, с. 13) . Таким образом, у взрослой мультипликации, детской мифологии и новеллистики М. Р. Джеймса общая основа.

Но стоит еще раз подчеркнуть, какой бы аспект ни имелся в виду, в том числе магический либо символический, в прозе М. Р. Джеймса эти аспекты существуют латентно, в качестве возможности, как существуют и в сознании носителя традиционной детской мифологии. Автор останавливается на пороге рационализированного мифа, порог не преодолевая. Таков его сознательный выбор, однако об этом следует вести речь отдельно. Нам важно иное – все столь разнородные объекты и понятия вписываются в единое смысловое поле, объединяются в качестве отдельных уровней в концепте «детство» и могут быть интерпретированы при помощи этого концепта.

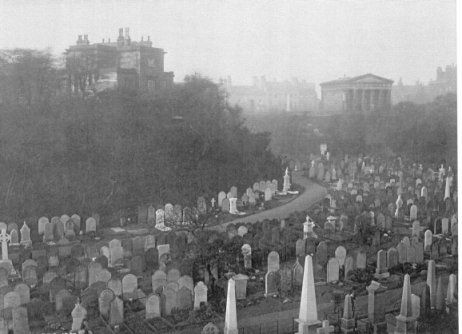

Могила М.Р. Джеймса (Eton Town Cemetery)

Список литературы:

Арьес 1999 – Арьес Филипп. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург, Уральский университет, 1999.

Байбурин 1989 – Байбурин А. К. Семиотические аспекты функционирования вещей. – В кн. Этнографическое изучение знаковых средств культуры, Л., 1989.

Белянин, Бутенко 1996 – Белянин В. П., Бутенко И. А. Антология черного юмора. Издание 2-е, уточненное и дополненное. С предисловием, частотным словником, лингвострановедческим комментарием, индексами. М., «ПАИМС», 1996.

Беньямин 1996 – Беньямин Вальтер. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., «Медиум», 1996.

Вадимов, Тривас 1979 – Вадимов А., Тривас М. От магов древности до иллюзионистов наших дней. М., «Искусство», 1979.

Гаспаров 1992 – Гаспаров Б. М. Мой до дыр. – «Новое литературное обозрение», 1992, № 1.

Йейтс 1999 – Йейтс Уильям Батлер. Роза и Башня. СПб., «Симпозиум». 1999.

Кавендиш 2000 – Кавендиш Ричард. Черная магия. М., «ТЕРРА – Книжный клуб», 2000.

Кэрролл 1991 – Кэрролл Льюис. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье. М., «Наука», 1991.

Малиновский 1998 – Малиновский Бронислав. Магия, наука и религия. М., «Рефл-бук», 1998.

Понж 1999 – Понж Франсис. На стороне вещей. М., «Гносис», 1999.

Смирнов 1997 – Смирнов Ю. А. Лабиринт. Морфология преднамеренного погребения. Исследование, тексты, словарь. М., «Восточная литература» РАН, 1997.

Степанов 1997 – Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., Школа «Языки русской культуры», 1997.

Стокер 2001 – Стокер Брэм. Логово Белого Червя. М„ «РИПОЛ КЛАССИК», 2001.

Субботский 1985 – Субботский Е. В. Ребенок объясняет мир. М., 1985.

Топоров 1996 – Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., «Прогресс» – «Культура», 1996.

Фуко 1994 – Фуко Мишель. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., Acad, 1994.

Хитрук 1985 – Хитрук Ф. С. Мультипликация в контексте художественной культуры. – В кн.: Проблемы синтеза в художественной культуре. М., «Наука», 1985.

Чередникова 1995 – Чередникова М. П. Современная русская детская мифология в контексте фактов традиционной культуры и детской психологии. Ульяновск, «Лаборатория культурологии», 1995.

Эйзенштейн 1964 – Сергей Эйзенштейн. Избранные произведения в шести томах, том 3. М., «Искусство», 1964.

©

К сожалению, на русском языке отдельного издания удостаивался всего четыре раза. Список рассказов почти полностью совпадает, кроме укороченного последнего сборника.

***

Два англичанина Will Ross и Mike Taylor в течение последних двух лет записывают A Podcast to the Curious- аудиоблог посвященный сюжетам рассказов М.Р. Джеймса. Вышло уже 39 выпусков. На официальной странице подкаста можно найти множество ссылок на различные места, артефакты и события, как непосредственно встречающиеся в текстах писателя так и послужившие их прототипами. Вот например, Google Maps ссылка на Эсуорби Холл, место действия Потерянных сердец. Можно включить Street view и увидеть замечательные старинные коттеджи и церковь 15 века.

-Отрывок "Из жизни английских привидений" Волкова-Действие большинства рассказов Монтагю Родс Джеймса происходит в Англии, и в них писатель предпочитает вслед за коллегами выдумывать дома, соборы, церкви и аббатства, составляя порой гибриды исторических зданий, благо его познания о них глубоки и основательны. Но в тех немногих рассказах, где действие переносится на континент, Джеймс описывает реально существующие места, иногда даже под собственными именами.

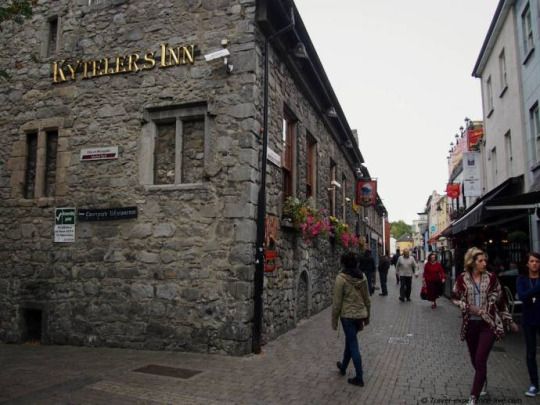

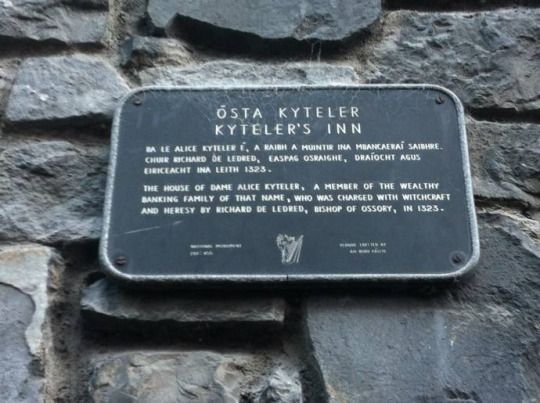

Так, аббатству в городе Сен-Бертран-де-Комэнж (Франция), расположенному на отрогах Пиренеев, посвящен рассказ «Альбом каноника Альберика» (1895). Джеймс посетил город и аббатство в 1892 г. Гостиница «Золотой лев» в Виборге (Дания) описана в рассказе «Номер 13» (1904). В Виборге писатель останавливался в 1899 г. Такой гостиницы там нет, но она могла исчезнуть в XX в., когда город утратил много исторических памятников. В рассказе «Граф Магнус» (1904) под именем Робек выведен замок Ульриксдаль в окрестностях Стокгольма (Швеция), а в образе зловещего графа Магнуса различимы черты трех членов семьи Делагарди, чьим родовым гнездом являлся замок. Аббатство премонстрантов в Стейнфелде на горах Эйфель (Германия) описано в рассказе «Сокровище аббата Фомы» (1904) под впечатлением от витражей из этого монастыря, хранящихся в лондонском Музее Виктории и Альберта. Аббат Фома — вероятно, аббат Иоганн VI Шюс фон Арвайлер, возглавлявший обитель в 1517–1538 гг. и добровольно сложивший полномочия. Сохранился даже монастырский колодец, в котором сидел мерзкий страж сокровищ.

Перечень английских географических названий в произведениях Джеймса не столь впечатляющ, но кое-какие любопытные прообразы у них имеются.

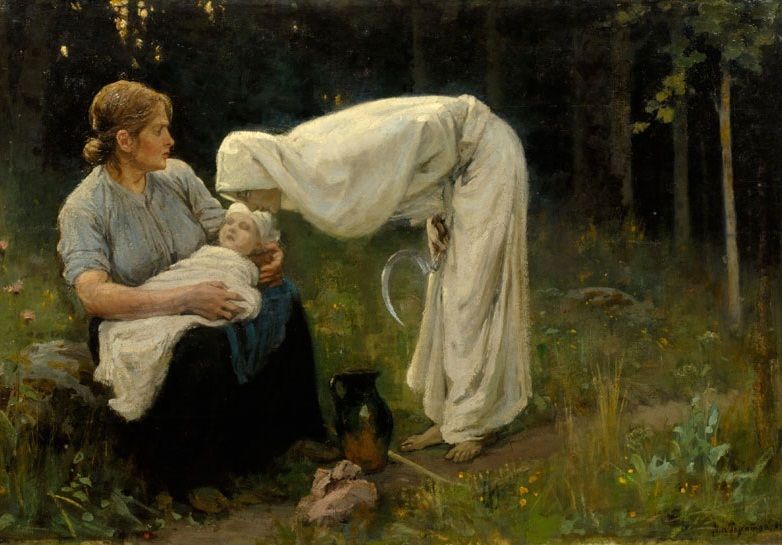

Рассказ «Потерянные сердца» написан в 1892–1893 гг. и впервые опубликован в 1895 г. В нем выведена усадьба Асуорби Холл в Линкольншире, жилище холостяка мистера Эбни, увлекающегося оккультизмом и жаждущего обрести власть над духами, для чего он использует старинный рецепт: «Вынуть сердце из живого объекта, сжечь сердце дотла и смешать пепел с пинтой красного вина». Этим способом он «изъял» двух подростков — цыганку и бродячего итальянца. Третьим предназначено стать Стивену Эллиоту, дальнему родственнику мистера Эбни. Прибывший в 1811 г. в усадьбу мальчик встречает призраков убиенных детей и делается свидетелем страшной смерти настигнутого ими колдуна.

Особенно впечатляет ночное видение Стивена. Очутившись в коридоре спящего дома, он заглядывает в застекленное окошко над входом в заброшенную и запертую ванну. Сквозь наружное окно ванны светит луна, и мальчик различает «свинцового цвета существо, невыразимо тощее и жалкое». Оно «было завернуто в одеяние, напоминающее простыню, тонкие губы расплывались в слабой ужасающей улыбке, руки крепко прижимались к сердцу». Это привидение цыганки, чей труп спрятан в ванной. Ладонями оно прикрывает зияющую на груди дыру. Вместе с мальчиком-итальянцем, зарытым в погребе, они бродят по дубовому парку, оглашая его голодными криками и простирая к небу бесцветные руки с длинными ногтями. Сколь несовместимы эти образы с наивными побасенками о бедных детях! И сколь близки они к древним духам!

Ну а сама усадьба? «Высокое квадратное здание из красного кирпича, возведенное во времена правления королевы Анны», имеет «каменные колонны крыльца» в стиле неоклассицизма, изготовленные в 1790 г., круглое окно на фасаде, «застекленные галереи с колоннами», крылья с «покрытым орнаментом куполом с золотистым флюгером», а также церковь с часами на краю парка. Усадьба с таким названием располагалась неподалеку от города Слифорда в Линкольншире. Именно ее описал Джеймс. Со смертью последнего представителя семьи Уичкот, владевшей домом, он был полностью снесен в 1951 г. Сохранилась лишь церковь Святого Дионисия.

В 1811 г. Асуорби владел сэр Томас Уичкот (1763–1828), баронет, но прототипом мистера Эбни был не он, а Томас Тейлор (1758–1835), друг Уильяма Блейка, переводчик Платона и Аристотеля, приверженец неоплатонизма, орфических мистерий, религии Диониса и обрядов Митры. В академических кругах бытовало предание, что в своем доме Тейлор совершал кровавые жертвоприношения древним богам. При этом он был дважды женат и имел пятеро сыновей и дочь.

Большая часть детства Джеймса прошла в Суффолке. Он не раз объяснялся в любви крошечным усадебным домикам, встречающимся в этом графстве. Они выполнены «преимущественно в итальянском стиле» и окружены парками. «Их серые, дубовые ограды, благородные деревья, заросли камыша на берегах прудов и леса вдали всегда приводили меня в восторг, — признавался писатель. — Больше всего я люблю воображать, каковой была жизнь в таком доме, когда его только построили, — тогда землевладельцы процветали, и даже если денег у них было не очень-то много, жизнь их отличалась разнообразием (не то что сейчас). Если бы у меня был такой дом, и мне бы хватало денег на его содержание, я бы принимал в нем друзей в ограниченном количестве».

Отец Джеймса служил священником в селе Греат Ливермир к северо-востоку от города Бэри Сент-Эдмундс, и мальчик мечтал пожить когда-нибудь в соседней усадьбе Ливермир. Мечта его не исполнилась — в 1923 г. усадьбу разрушили, — зато он обессмертил ее в рассказе «Ясень» (1904) под именем Кастрингем Холл. В те годы дом еще существовал, но парк понес кое-какие утраты: «Если вы смотрели на дом со стороны парка, то справа видели огромный старый ясень. Он рос в шести ярдах от дома, а его ветви почти касались стены. Думаю, он стоял там с тех пор, как Кастрингем перестал быть крепостью, ров его был засыпан и на свет появился жилой дом елизаветинского стиля».

В 1690 г. в Бэри Сент-Эдмундс казнили ведьму — миссис Матерсоул. Роковым для нее было свидетельство владельца поместья Мэтью Фелла, поклявшегося, что он трижды наблюдал из окна, как она в полнолуние рвала ветки «с ясеня близ моего дома»: «Забравшись на дерево в одной сорочке, она обрезала веточки необыкновенно большим и кривым ножом и при этом что-то бормотала себе под нос». Фелл пытался поймать ее, но успевал увидеть лишь зайца, бегущего к деревне. Перед казнью ведьма произнесла многозначительную фразу: «Будут еще гости в усадьбе!»

Вскоре в Кастрингеме стали происходить загадочные события, а потом сэра Мэтью нашли в его постели мертвого и почерневшего. Окно в спальне на втором этаже, с которым соприкасались ветки ясеня, было открыто ночью. В 1734 г. та же участь постигла внука Мэтью — сэра Ричарда, после чего выяснилось, что полый ствол дерева обитаем. В дупло провалился кот, и его дикие вопли, сопровождающиеся звуками борьбы, вызвали обмороки у присутствующих дам.

Садовник, осветивший внутренности дерева, от ужаса выронил туда фонарь, и ясень загорелся. Из ствола вылезло «круглое, величиной с голову, охваченное огнем тело». Упав на землю, оно обернулось крупным пауком, жилистым и сухим. Несколько таких чудовищ выкарабкалось из дерева, и все они были уничтожены слугами. Когда ясень догорел, среди его корней нашли круглую яму. В яме «лежала скрюченная мумия или скелет человеческого существа» с высохшим черепом, который «как заявили те, кто его изучал, принадлежал женщине, умершей пятьдесят лет назад». Надо ли говорить, что в гробу миссис Матер-соул, зарытом на кладбище, при эксгумации не обнаружили ни тела, ни костей, ни даже праха.

Надгробие, подписанное Mothersole, находится на кладбище при церкви Святого Петра в Греат Ливер-мир, где похоронены родители писателя. Вероятно, покоящаяся под ним женщина повешена за колдовство. Правда, в 1690 г. суда в Бэри Сент-Эдмундс не было, но в 1694 г. там судили и оправдали некую матушку Маннинг, а в 1664 г. судья сэр Мэтью Хейл приговорил к повешению ведьм Эми Денни и Роуз Каллендер. Известно также, что Джеймс обожал своего домашнего кота и испытывал отвращение к паукам.

Чета Анструтер, герои рассказа «Розарий» (1911), живут в поместье Уэстфилд Холл в Эссексе. В погожий денек миссис Анструтер решает разбить на заболоченной полянке в саду розарий, для чего велит убрать оттуда уцелевший от беседки дубовый столб. Беседку снес предыдущий владелец после того, как члены его семьи, отдыхающие в саду, пожаловались на видения и сны о судах и казнях. Однако столб сохранился, более того — он стоял там еще до возведения беседки.

Садовник выкапывает столб, и сны начинают докучать Анструтерам, а по усадьбе разносятся нечеловеческие вопли. Наконец хозяйка, проходящая в одиночестве по саду, замечает в самшитовом кусте жуткое лицо — гладкое, розовое, похожее на карнавальную маску. Его глаза закрыты, рот разинут, а между губами торчит один-единственный зуб.

Из приходских книг напуганные хозяева узнают, что в XVII в. в Уэстфилде проживал ушедший в отставку «сэр, лорд-главный судья времен царствования Карла II». После его смерти приход Уэстфилда охватило волнение, и дабы похоронить судью, собрались все окрестные священники. Они погребли тело, вбив столб «в поле, граничащее с церковным двором Уэстфилда». Местный викарий конца XVII в. добавил к этому сообщению запись: «Quieta non movere» («Не тревожьте спящего»).

Джеймс, несомненно, имел в виду поместье Вилд в городе Брентвуде (Эссекс), которым с 1668 г. владел судья сэр Уильям Скроггс (1623–1683). По отзывам современников, Скроггс был человеком бессовестным, грубым и несдержанным. Его деяния вошли в историю как образец судебной несправедливости. В 1678 г. он был назначен лордом-главным судьей и проявил свои дурные наклонности в ходе ведения процесса о так называемом папистском заговоре. В апреле 1681 г. Карл II сместил его с должности с предоставлением пенсиона. Судья умер 25 октября 1683 г. в своем лондонском доме и был погребен в церкви Святого Петра по соседству с усадьбой Вилд. Писатель нарочно противопоставил дух Скроггса, судившего католиков, мнимым папистам-нечестивцам из народных легенд.

В рассказе «Вид с холма» (1925), несмотря на заверения Джеймса о воображаемом месте действия, скорее всего, обрисованы окрестности фермы Вуд-лэндс (Херефордшир), где писатель гостил в 1906–1929 гг. у Гвендолен Макбрайд и ее дочери Джейн, которых он опекал. Имена деревень и церквей в рассказе полностью выдуманы, однако под видом Фулнакер-ского аббатства, похоже, выступает бывший приорат Килпек со знаменитой романской церковью, находящейся в 2,5 км от фермы. Здешний Холм Висельника (Gallows Knapp; искаженное knap — «вершина холма») расположен в километре от Килпека. Это название присутствует в рассказе. Из леса на холме герой, мистер Фансшоу, еле выбрался, преследуемый духом мистера Бакстера, повешенного здесь мертвецами за свои оккультные опыты с их костями. Но почему реальный холм так назван, в точности неизвестно.

В исследовании, посвященном английским аббатствам (1926), Джеймс рассказал о монастыре Серн (Дорсет) около деревни Серн Эббас, по его мнению, основанном в 987 г. в качестве противовеса «злому старому гиганту» на соседнем холме Трендл. Под гигантом подразумевается геоглиф, известный ныне под именем «Великан из Серн Эббас». Имея размеры 55 м в высоту и 51 м в ширину, гигантская фигура эрегированного мужчины вырезана на склоне холма посредством траншеи 30 см шириной и примерно такой же глубины. Траншея проделана по траве и земле, в результате чего оголился мел.

Происхождение фигуры и ее возраст пока не определены. По разным версиям, она ассоциируется с кельтским божеством солнца или плодородия, римским Геркулесом и саксонским богом неба Тиу. Так как первое письменное упоминание о фигуре относится к 1694 г., есть мнение, что она появилась незадолго до этой даты (предполагают даже, что это пародия на Оливера Кромвеля, выполненная в 1650-х гг.). Тем не менее гигант занял важное место в фольклоре Дорсета. Согласно поверью, записанному в Викторианскую эпоху, женщина, заснувшая на фигуре, будет благословлена на плодовитость, а заснувшая на изображении пениса гиганта сможет исцелиться от бесплодия.

Изучивший историю гиганта Джеймс полагал, что он принадлежит к языческим временам. В рассказе «Званый вечер» (1925) увлекающийся древними верованиями мистер Дэвис и его молодой друг ежемесячно ходят на холм с вырезанной на нем фигурой «старика». Обоих позднее находят мертвыми (Дэвиса — в доме, юношу — в лесу) со следами ритуального убийства или самоубийства. Трупы хоронят не на церковном кладбище, а на перекрестке дорог. Когда их везут туда, на лужи крови, капающей с тела Дэвиса, слетаются жирные черные мухи, которые затем поднимаются тучей и скрываются в доме покойного. В дальнейшем призрачные мухи обитают на пепелище сожженного крестьянами жилища колдуна. Церковный служка характеризует это явление как «Повелитель мух» — буквальный перевод с древнееврейского имени бога Бааль Зевув (Вельзевул), сопоставляемого христианами с дьяволом. По описанию на него похожи кельтский бог сельского хозяйства и виноделия Суцел-лус и ирландский бог-друид Дагда. Очевидно, кто-то из них изображен в виде «старика на холме».

Есть мнение, что мистические рассказы XIXв. сейчас уже не внушают того ужаса, что испытывал читатель-современник. Джеймс же, беря избитые викторианские сюжеты про призраков, украшал их запоминающимися деталями. Он мог наделить инфернальным оттенком совершенно будничную вещь (например, постельное белье). И до сих пор половина его рассказов не уступает самому Лавкрафту ("Граф Магнус").

Давайте знакомиться...

М. Р. Джеймс (полное имя — Монтегю Родс Джеймс, англ. Montague Rhodes James; 1 августа 1862, Кент – 12 июня 1936) — английский писатель, историк, специалист по средневековью, ректор Королевского колледжа в Кембридже (1905—1918 годы) и Итона (1918—1936 годы), в историю мировой литературы вошедший как классик жанра «история с привидением». В числе авторов, считавших себя учениками и последователями Джеймса, — Говард Ф. Лавкрафт, Джон Бетьеман, Кларк Эштон Смит, Стивен Кинг.

-Википедия-Биография

Монтегю Роудс Джеймс (Montague Rhodes James) родился 1 августа 1862 года в Гуднестоуне (Кент, Англия), детство провел в Саффолке, откуда родом были его родители. Действие многих его рассказов («Свистни, и я явлюсь тебе, мой мальчик», «Предостережение любопытствующему», «Крысы», «Виньетка») происходит в сельской местности Саффолка или в стенах Кембриджа, где он также жил в течение многих лет.

Джеймс полюбил литературу с раннего возраста; времяпрепровождение в библиотеке он предпочитал общению со сверстниками. Столь же замкнутый, «книжный» образ жизни он вёл в Итоне и кембриджском Королевском колледже, где получил должность ассистента в отделе классической археологии при Музее Фицуильяма. Уже вскоре после защиты диссертации на тему «Апокалипсис Св. Петра» (англ. The Apocalypse of St. Peter), он стал деканом университета.

Мистические рассказы Джеймса выходили в четырёх сборниках (первый из них, «Ghost Stories of an Antiquary», был опубликован в 1904 году), а под твердой обложкой впервые были собраны в 1931 году. Высочайшую оценку творчеству Джеймса дал Г. Ф. Лавкрафт, назвавший того обладателем «… почти дьявольского дара приближаться к ужасу мягкими шажками из самой гущи прозаической ежедневной жизни» (англ. ...gifted with an almost diabolic power of calling horror by gentle steps from the midst of prosaic daily life). Доктор Джеймс, писал он, «обладает ясным, научным знанием о человеческих нервах и психике; знает он и как распределить — прямые утверждения, образность и тонкие намеки, чтобы достичь наибольшего воздействия на читателя».

Стиль повествования, характерный для М. Р. Джеймса, получил название «джеймсианского». Рассказчик — как правило, ничем не примечательный, слегка наивный джентльмен научного склада ума, — обнаруживает рукопись или древний артефакт, который приводит его в соприкосновение с миром мертвых. При этом потусторонние силы настроены далеко не миролюбиво. «Важно, чтобы призрак был преисполнен самых недобрых намерений, — писал М. Р. Джеймс. — Добрым духам место в народных сказках и легендах, но никак не в моих рассказах».

По давней английской традиции большинство своих рассказов Джеймс готовил к Рождеству и читал их у камина, собирая друзей и близких. В середине 1990-х годов Би-би-си провела художественную инсценировку таких чтений: актёр Кристофер Ли в роли автора провел серию чтений в стенах Кембриджа — так же, как это делал Джеймс за 90 лет до этого.

Произведения Джеймса не раз адаптировались для радио и телевидения, в основном, в Великобритании, где он почитается наравне с классиками. Наиболее популярны здесь были драмы «Whistle and I’ll Come to You» (1968, режиссёр Джонатан Миллер, в главной роли — сэр Майкл Хордерн) и «A Warning to the Curious» (1972, режиссёр Лоуренс Гордон-Кларк, в главной роли — Питер Воуэн): обе выпущены на DVD (British Film Institute).

BBC не раз готовила к Рождеству радиоадаптации рассказов Джеймса («A View from a Hill», «The Stalls Of Barchester Cathedral», «The Ash Tree», «Number 13», «A Warning To The Curious»). В 80-х годах компания Argo Records выпустила серию из 4 двойных кассет, на которых рассказы Джеймса читает сэр Майкл Хордерн. В 90-х годах аналогичная кассетная серия (но с участием Найджела Ламберта была выпущена ISIS Audio Books.

Единственной известной киноадаптацией произведений Джеймса остается работа Жака Турнье «Ночь Демона» («Night of the Demon», в американской версии — «Curse of the Demon», 1957) по рассказу «Casting the Runes». На театральной сцене это произведение было поставлено в июне 2006 года лидской труппой Pandemonium Theatre Company. В 2006—2007 годах Nunkie Theatre Company гастролировала по Великобритании и Ирландии со спектаклем «Приятный ужас» («A Pleasing Terror») по мотивам двух рассказов Джеймса: «Canon Alberic’s Scrap-book» и «The Mezzotint».

В 2013 Марком Гэттисом был экранизирован рассказ "Трактат Миддот".

М. Р. Джеймса многие хвалят за то, что он помог жанру 'страшных историй' уйти от готических штампов и обрести новый облик. В творчестве Джеймса, конечно же, хватало своих штампов; впрочем, в целом его работы по тем временам выглядели в высшей степени нестандартно.

-Человек, изменивший рассказы о призраках-Автор: Иван Матковский

Монтегю Родс Джеймс – английский писатель. Более всего известен своими рассказами о привидениях, которые по сей день считаются классикой жанра. Именно Джеймс во многих отношениях переформировал жанр, избавив его от целого ряда готических клише и организовав более 'реалистичное' и современное окружение для своих персонажей.

Родился М. Р. Джеймс близ Дувра, Кент, Англия (Dover, Kent, England). С 1865-го по 1909-й фактическим домом для Джеймса стал дом приходского священника в Грейт Ливермир, Саффолк (Great Livermere, Suffolk). Впоследствии Саффолк несколько раз становился местом действия для рассказов Джеймса. Позже Джеймс перебрался в Кембридж (Cambridge); университет также стал могучим источником для новых сюжетов и рассказов. Помимо медиевистики в разных её проявлениях, Джеймс активно изучал классику; ему даже удалось поставить весьма удачную версию 'Птицы' ('The Birds') Аристофана (Aristophanes). Открылись у Джеймса и незаурядные актерские способности; позже он несколько раз демонстрировал их, читая новые рассказы друзьям на рождественских праздниках.

Несмотря на то, что прославили Джеймса именно его истории о призраках, медиевистом он также оказался довольно талантливым; в научных кругах он пользовался немалым авторитетом и уважением. В некоторой степени литературные успехи Джеймса базировались именно на его обширном багаже научных знаний. Так, открытый Джеймсом фрагмент рукописи привел к началу раскопок в аббатстве в Западном Саффолке; результатом этих раскопок стали найденные могилы аббатов 12-го века, описанные Жоселином де Бракелоном (Jocelyn de Brakelond) и утерянные во время тюдоровской секуляризации. Опубликованный Джеймсом в 1917-м труд 'Latin Lives of Saint Aethelberht, king and martyr' считается актуальным и по сей день.

Немало Джеймс потрудился и над каталогизацией рукописей в колледжах Кембриджа. О довольно сложных и нетривиальных темах он рассуждал сравнительно легко и весело, передавая знания в доступной и познавательной форме.

Написанные Джеймсом рассказы о приведениях издавались в виде целого ряда сборников. Писал Джеймс по больше части для сборищ в канун Рождества; позже этот формат был использован BBC – те в 2000-м сняли передачу с Кристофером Ли (Christopher Lee), читающим вслух рассказы в освещенной свечами комнате кембриджского колледжа. Со временем у Джеймса выработался довольно характерный стиль сложения историй; истории его обычно повествовали о похождениях наивного (и не особо хорошо прописанного) джентльмена-ученого, случайно находящего некий старинный предмет и невольно пробуждающего агрессивного толка сверхъестественные силы. Джеймс считал, что слагать истории надо так, чтобы читатель сам мог поставить себя на место героя (и начать бояться повторить его судьбу); кроме того, писатель концентрировался на сравнительно обычных и скучных деталях образов персонажей и мест действия, чтобы контраст с ужасными элементами его историй выходил как можно более явным. Он неоднократно утверждал, что писателям следует о многом умалчивать; вместе с тем, в его историях нехватки откровенных сцен насилия не ощущалось – так, в одном из рассказов таинственный оккультист вырезал сердца у еще живых детей.

Современные ученые с большим интересом анализируют работы Джеймса с психологической точки зрения; во-первых, некоторые видят в его трудах явные фрейдистские элементы, во-вторых, кое-какие элементы повествования наводят на мысль о том, что и сам писатель мог страдать от некоторых отклонений и маний.

*

-Биография с Fantlab.ru-

М. Р. Джеймс (полное имя — Монтегю Родс Джеймс / Montague Rhodes James) — английский писатель, историк, специалист по средневековью, ректор Королевского колледжа в Кембридже (1905–1918 годы) и Итона (1918–1936 годы). В историю мировой литературы вошел как классик жанра «история с привидением». В числе авторов, считавших себя учениками и последователями Джеймса, — Говард Ф. Лавкрафт, Джон Бетьеман, Кларк Эштон Смит, Стивен Кинг.

Монтегю Роудс Джеймс — третий сын и самый младший ребенок в семье Герберта Джеймса, ученого и талантливого священника-евангелиста, и Мэри Эмили (в девичестве Хортон), дочери прославленного военного моряка. В 1865 г., когда Монтегю Роудсу Джеймсу было три года, семья покинула расположенный невдалеке от Уингхема в Кенте Гуднистоун (где родился М. Р. Джеймс) и поселилась в деревеньке Грейт Ливермер в Суффолке, рядом с могилой Св. Эдмунда в Бэри Сент-Эдмундс. Ректорий — белый дом под черепичной крышей — стоял на краю Ливермерского парка. Дом этот появится в опубликованной после смерти Джеймса новелле «Виньетка».

Чрезвычайно рано, — уже в подготовительной школе Темпл-Гроув, поблизости от Ист-Шин, послужившей декорациями, на фоне которых разыгрывается действие «Школьной истории», — он начинает копить редкостные знания, позднее расплывчато названные «учеными отдохновениями»; в их числе темные библейские легенды, история церкви и архитектуры, жития святых («чем больше мучений, тем лучше»). Как и в историях о призраках, главными были подробности. «Ни от чего, — говорил он о своих мальчишеских вылазках в область истории и библеистики, — не испытываешь большего вдохновения, чем когда обнаруживаешь, что у св. Ливинуса был урезан язык и его обезглавили, или что мать Давида звали Нитценет». Из Темпл-Гроув осенью 1876 г. он отправился учиться в Итон.

Он с блеском окончил Итон, заработав Ньюкаслскую стипендию, самую высокую итонскую академическую награду, и стипендию для учебы в Кингс-Колледже, одном из колледжей Кембриджа, оправдав, таким образом, не только высокие отцовские чаяния, но и надежды своего итонского наставника Г. Э. Лаксмура, ставшего для него чем-то вроде второго отца.

Получив образование в Итоне, а затем в Кингс Колледж, М. Р. Джеймс становится сотрудником Фицвильямского музея по разделу классической археологии. После защиты диссертации на тему «Апокалипсис Петра» он был избран членом совета Кингс Колледж, читал лекции по теологии, а в 1889 году стал деканом этого учебного заведения. От сферы первоначального интереса, археологии, М. Р. Джеймс постепенно переходит к палеографии, сосредоточившись на каталогизации и редактировании рукописей. Выдающийся медиевист, он написал огромное количество монографий (стоит упомянуть хотя бы такие работы, как «Жизнь и чудеса Вильяма Норвичского («The Life and Miracles of William of Norwich», 1896) и обнаруженные им и опубликованные на латыни со своими комментариями «Двенадцать средневековых историй о призраках» («Twelve Medieval Ghost Stories», 1922)) и отдельных статей, посвященных библиографии, палеографии, антикварным изданиям, редактировал работы исторических и библиографических обществ, переводил. Замечательный лингвист, превосходный знаток Библии, обладавший огромным трудолюбием и при том одаренный необычайно острой памятью, он создал немало трудов, ставших основополагающими в своей области, к ним относится, в частности, перевод апокрифов Нового Завета. В 1905 году М. Р. Джеймс избран ректором Кингз-Колледжа, а позднее, в период с 1913 по 1915 год, являлся вице-канцлером университета. С 1926 года М. Р. Джеймс становится ректором Итона. Научные интересы заставляли его совершать частые заграничные поездки, так он посетил Кипр, Данию, Баварию, Австрию и Швецию.

Следует отметить, что еще в начале 90-х годов 19 века он предпринял первые попытки приступить к своей грандиозной задаче — каталогизации всех рукописных собраний Кембриджа, это колоссальное предприятие было завершено в 1925-м.

Писать начал под влиянием рассказов Шеридана Ле Фаню (сборник произведений которого впоследствии выпустил отдельным изданием). Хотя Джеймс в своих новеллах отдает должное тому острому удовольствию, которое он много лет испытывал от чтения Ле Фаню (он говорил, что сбился со счета, сколько раз перечитывал «Дом у кладбища»), в новеллах его не найти следов явного подражания как сюжетам, так и трактовкам этих сюжетов Ле Фаню. Подобно Кэрроллу, он начал писать свои истории для развлечения, желая позабавить друзей на Рождество. Созданные им новеллы чрезвычайно своеобразны. Он сочинял, положив в основу своей поэтики особый принцип. Повествование здесь балансирует между правдоподобием и полной нереальностью. «Надо, — советует мастер, — время от времени оставлять лазейку для правдоподобного объяснения; но, если можно так выразиться, пусть лазейка эта будет настолько узкой, чтобы ею вообще едва ли возможно было воспользоваться». Сочиняя истории о призраках, Джеймс стремился доставить «определенного рода удовольствие». Он всегда получал наслаждение, пугая и себя и других. Огромную роль играл социальный контекст его историй. Сноски, библиографические ссылки, фразы на латыни и прочие академические атрибуты — какова бы ни была их роль в английской «ghost story», — нечто большее, чем технические ухищрения, призванные преодолеть недоверие читателя; здесь также присутствует несколько ироническое, порой на грани самоиронии, изображение его самого как ученого и антиквара, — это куда понятнее его первым слушателям, чем более поздним читателям. («Истории антиквария о призраках» имели посвящение «Тем, кто в разное время слушал их»). С одной стороны, аллюзии, скрытые цитаты и отсылки к произведениям В. Шекспира и Ч. Диккенса, творчество которых М. Р. Джеймс любил и превосходно знал, а с другой — интерес к массовой культуре во всех ее проявлениях, от газетных романов-фельетонов до кукольного театра, балаганов и раннего кинематографа, и рефлексия их репертуара делают небольшие новеллы чрезвычайно насыщенными смыслом и емкими. Более того, в этих историях запечатлен замкнутый и привилегированный мир, где жили Джеймс и многие его друзья, мир, ограниченный в данном случае Кембриджем и Итоном, деревенскими домиками и соборными площадями, музеями, библиотеками и местечками, где проводят отпуск, — постоялыми дворами Восточной Англии, комфортабельными континентальными отелями, деревенскими железнодорожными станциями — то есть тем, с чем этот преподаватель-холостяк постоянно сталкивался на протяжении счастливой четверти столетия перед первой мировой войной.

Первая из его опубликованных историй о призраках, «Альбом каноника Альберика», создана между апрелем 1892 г., когда Джеймс посетил собор Сент-Бертран де Коммингс (где разворачивается действие новеллы), и октябрем 1893-го, когда она была прочитана на 601-м заседании «Общества болтунов», дружеской еженедельной сходке избранных в Кембридже, куда Джеймс вошел еще студентом в 1883 г. и для которого написал несколько сочинений. Чтения в Обществе совпали с появлением в Кингсе Джеймса МакБрайда, приехавшего из Шрюбери осенью 1893-го. Несмотря на свое неитонское образование, МакБрайд скоро стал своим в чрезвычайно привилегированном окружении Джеймса и на протяжении одиннадцати лет, вплоть до своей преждевременной смерти в 1904 г., был, по-видимому, самым близким другом Монти. МакБрайд несколько раз сопровождал Джеймса во время отпуска в поездках на континент, в том числе в Скандинавию, которая вдохновила Джеймса на создание «Номера 13» и «Графа Магнуса», а МакБрайда на написание «Истории охоты на Тролля», собственноручно им проиллюстрированной. К концу столетия чтение историй о призраках сделалось частью ежегодного ритуала, доставлявшего наслаждение компании близких друзей Джеймса во время Рождества в Кингсе. Компания год от года менялась, но неизменно присутствовали МакБрайд, Лаксмур, Уолтер Морли Флетчер, Э. Г. Суэйн (священник Кингс-Колледжа, писавший «ghost story» в джеймсианской манере), Артур Бенсон, Оуэн Хью Смит (после смерти Джеймса он приобрел несколько его рукописей с историями о призраках) и С. Г. Лаббок, автор биографии Джеймса, увидевшей свет в 1939 г.

Сборник «Истории антиквария о призраках», изданный Эдвардом Арнольдом в ноябре 1904 г., создавался Джеймсом по большей части в память МакБрайда. Чтобы дополнить книгу, он включил в нее «Потерянные сердца» (по его признанию, не слишком ему нравившиеся) и написал еще одну новеллу — «Сокровища аббата Томаса», чей сюжет подсказан витражом, который он изучал тем летом в Эшридж Парке в Хартфордшире. Книга не получила широкого отклика и не вызвала особого восторга, но спустя какое-то время Арнольд попросил у Джеймса еще несколько историй и был настолько расположен к нему, что предложил хорошие условия. Сборник «Новые истории антиквария о призраках», включавший семь новелл, появился в 1911 г., за ним в 1919 г. последовал сборник «Тощий призрак и другие» (пять новелл), и «Предупреждение любопытным» (шесть новелл) в 1925-м. Все двадцать шесть рассказов объединены в 1931 г. под названием «Собрание историй о призраках М. Р. Джеймса» и дополнены новеллами «Жил себе человек возле кладбища», «Крысы», «После наступления темноты на игровых площадках» и «Стенающий колодец». Последний написан для итонских бойскаутов и прочитан самим Джеймсом в Уорбэрроу Бей в Дорсете летом 1927 г., в 1928 г. он был издан Робертом Гаторн-Харди и Кирли Ленг в «Милл Хаус Пресс» ограниченным тиражом в 157 экземпляров (семь экземпляров подписаны автором). «Собрание историй о призраках» завершалось новеллой «Истории, что я хотел написать» (впервые увидевшей свет в 1929 г.), где Джеймс кратко охарактеризовал замыслы, которые так и не созрели.

Бесполость беллетристики Джеймса отсылает к социальной структуре, которая не сталкивалась ни с разрушением, ни с напряженностью. Его персонажи действуют в мире, которому ничто не угрожает до той поры, пока не высунется голова «зловещей твари». Преобладающий порядок и традиция, наряду с социальными различиями, выражаются при помощи нормативного языка и отклонений от нормы, принимаемых, как нечто само собой разумеющееся. Хотя отношение Джеймса к второстепенным персонажам — слугам, экономкам, садовникам, торговцам, автобусным кондукторам и всякого рода фактотумам — в наше время может показаться слегка покровительственным, его восхищение силой простонародной речи было искренним и очевидным. Однако не люди, а дома и пейзажи стоят в центре прозы Джеймса. (Местности, сказал он как-то, «преисполнены возможностей»). Пейзаж, ставший фоном в историях Джеймса, — это маленькие загородные домики (зачастую Восточная Англия), которые он так любил.

Встречающаяся в англоязычных источнках аббревиатура ОМ перед именем означают отличительный знак членов ограниченного общества (ордена), учрежденного в Великобритании в 1902 королём Эдвардом VII. Глава ордена — Британский монарх. Создан, по аналогии с прусским Pour le Mérite. Членство в ордене предоставляется как награда за выдающуюся службу в вооруженных силах или за особый вклад в развитие науки, искусства, литературы, культуры. Орден не даёт рыцарства или другого статуса, но члены ордена могут использовать перед своим собственным именем буквы OM.

©

*

-Элементы «детской мифологии» у М. Р. Джеймса-

Творчество английского прозаика М. Р. Джеймса (1862-1936), автора классических «ghost stories», включенных едва ли не в каждую антологию, к сожалению, изучено недостаточно. Исследователи уделяют внимание, в первую очередь, текстологическим изысканиям, а также комментированию реалий, встречающихся в его новеллах. Между тем, еще не решена главная проблема: в чем секрет столь сильного воздействия на читателей этих коротких новелл с несложными сюжетами, воздействия, которое длится уже столетие. Ведь, хотя и можно отнести произведения М.Р. Джеймса к жанру «страшной истории» или «horror», которые, в свою очередь, прописаны по ведомству массовой литературы, легко увидеть, если перед нами и массовая литература, то очень нетипичная. У редкого писателя-интеллектуала встретишь такое количество скрытых цитат и аллюзий из Библии, средневековых теологических трактатов, В. Шекспира, Ч. Диккенса и до бульварных романов включительно, причем приведенных отнюдь не для того, что бы блеснуть эрудицией. Столь же необычно и другое – пусть автор не создает цельной философской системы, более того, прячется за шуткой либо иронией, внимательно вчитавшись в написанное им, видишь: рассказ затеян не просто ради рассказа. Но для понимания этого требуется усилие.

К рождественским праздникам с их атмосферой взбудораженности и узаконенного веселья приурочены первые из столь немногочисленных книг М. Р. Джеймса. И потому нетрудно принять за остроумную шутку чрезвычайно серьезные вопросы, которые ставит в своих произведениях этот писатель. Например, столь непростой, как вопрос о том, в какой степени одушевлены и самостоятельны вещи, а также каковы их намерения. В его произведениях вещи отнюдь не уравнены с людьми, а в крайнем, разумеется, случае, например, в новелле «Злокозненность неодушевленных предметов», они и противопоставлены людям, – сам автор намекает на их своеобразную инакость. И потому речь здесь пойдет не о вещном мире, не о статусе вещи и даже не о механизмах ее функционирования, речь о смысловом поле, где формируется восприятие этого вещного мира и его законов.

В самом деле, для того чтобы рассматривать либо не рассматривать вещь в антропологической перспективе (Топоров 1996), отдавая предпочтение концепции Блаженного Августина либо Канта, нужно, в первую очередь, принять постулат, что вещь относится к антропологическим пространствам. Попытка если не встать на точку зрения вещи, то прочувствовать ее изнутри, врасти в материал (Понж 1999), опять-таки должна быть продиктована пониманием того, в каком контексте вещь существует. Применение функционального метода (Малиновский 1998), семиотического (Байбурин 1989), морфологического (Смирнов 1997), равно и рассуждения о продуцировании вещи в современную эпоху (Беньямин 1996), неизбежно заставляют свести вопрос к смысловому контексту.