-Шаманство юкагиров-

Самым впечатляющим и древним комплексом юкагирского шаманизма, не отмеченного у прочих народов Сибири, было расчленение тела умершего родового шамана для изготовления из него фетишей, которые распределялись по родственникам. Для этого одевались специальные перчатки и маски, а инструментом служили железные крючья. От костей отделялась кожа с мясом и внутренние органы, которые высушивались на солнце. Если родственников было много, то таким же фетишем становилась ткань, смоченная кровью расчлененного шамана. Череп считался главной святыней. Для него делали деревянные туловище и маску с прорезями для глаз и рта, которая отражала еще и черты лица. Идолу шили одежду, помещали в передний угол дома, а перед каждой трапезой «кормили», окуривая дымом от брошенных в очаг кусочков пищи.

Ее также кормили перед тем, как спросить совета по тому или иному важному поводу. Вопрос предполагал три варианта ответа: положительный, отрицательный и безразличный. Идола клали на землю, и, задав ему вопрос, поднимали его. Если предок был согласен, то становился легким; если был против, то его невозможно было оторвать от земли, и тогда люди отказывались от задуманного. Если вес идола не менялся, то проблему решали, исходя из собственного разумения. Таким образом, в юкагирском роде должен был всегда существовать один мертвый и один живой шаман. Мертвый шаман обеспечивал связь живых сородичей с их умершими предками, от которых сильно зависело благосостояние живых. Таким образом, по представлениям юкагиров, живой шаман часто работал в паре с мертвым, и это, видимо, было более эффективно, чем в одиночку.

Если юкагирские маски от шаманских черепов не дошли до наших дней, то у Иохельсона еще были живые свидетели хранилищ сушеного шаманского мяса. Эти хранилища представляли собой присыпанные землей и обложенные дерном шалаши. После удачной охоты на оленя или лося сюда приносились рога убитого животного. Мясо шамана доставалось по мере необходимости – его носили на груди в вышитых мешочках как охранителя, если же у юкагира оказывался высушенный орган шамана, тот делал из дерева человеческую фигурку, и с привязанным к ней органом она становилась оберегом. Особенно ценились сердце и печень. Такими шалашами пользовались еще незадолго до Иохельсона Омолойские юкагиры, поменявшие к тому времени два языка и уже говорившие по-якутски.

читать дальше

Плужников Н.В.

(из книги Народы Северо-Востока России)

*

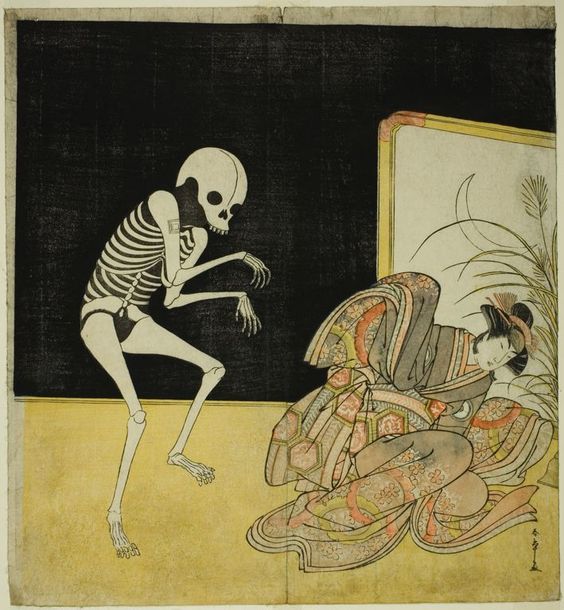

В книге Мирчи Элиаде "Шаманизм. Архаические техники экстаза" вы можете познакомиться с созерцанием собственного скелета, символизмом скелета, возрождением из костей и другими интересными вещами.

, где находится вход. Здесь расположены три входных портала, а над ними находятся три окна. Справа от фасада стоит статуя Св. Яна Непомуцкого (sv. Jan Nepomucký

, где находится вход. Здесь расположены три входных портала, а над ними находятся три окна. Справа от фасада стоит статуя Св. Яна Непомуцкого (sv. Jan Nepomucký